【JERA・NEC/太陽光+蓄電池活用の電力市場取引実証】

JERAとNECは、需要家側の電力需要を制御するデマンドレスポンス(DR)などを活用した電力市場取引の実証事業を始めた。NECの我孫子実証センター内に設置された太陽光発電設備と蓄電池を利用して、JERAが日本卸電力取引所(JEPX)で取引を行い、事業性を検証する。NECの電力需要予測・太陽光発電予測技術とJERAの需要予測・市場価格予測技術を組み合わせることで、需給への貢献とJEPXからの収益最大化を図り、インバランスリスクの低減を目指す。分散電源の普及が進む中、電力系統網の安定化が難しくなる。同実証を通して、DR活用による需要家側の系統安定化への寄与や、電力市場に参画する事業者の収益性算定やシステム運用の課題解決を目指していく構えだ。

【IHI/インドネシアでメタネーションの事業化検討に着手】

IHIはインドネシアの国営石油ガス会社プルタミナと共同で、同国内でメタネーションの事業化に関する検討に着手した。稼働している既設の液化天然ガスプラント付近でe-メタン(合成メタン)を製造。インドネシアでの利用や輸出を目的に、製造から利用までのe-メタンバリューチェーンの構築を検討する。IHIは主に技術的な検討や事業性の

検討を担当し、プルタミナはプロジェクト候補地の選定を担当する。事業性を評価した後、2030年の商業化を目指す。IHIは22年、同国内でASEAN初となる事業用発電設備での燃料アンモニアの小規模混焼を実施している。今後もさまざまなカーボンソリューション技術を提供し、同国の脱炭素推進に貢献する。

【東北電力・秋田洋上風力発電ほか/能代港洋上風力が運転開始】

東北電力はこのほど、丸紅、大林組、関西電力など13社と共同出資した特別目的会社「秋田洋上風力発電(AOW)」を通じて、能代港洋上風力発電所(秋田県)の商業運転を始めた。能代港では、出力4200kWの着床式洋上風力が20基稼働している。同時にプロジェクトを進めている秋田港洋上風力発電所(出力4200kW×12基)は現在、試運転作業や法定検査を進めており、まもなく商業運転を開始する見込みだ。AOWではFITに基づき、今後20年間、両発電所の運転維持管理を行う。東北電力は、風力発電を主軸とした再生可能エネルギー全般について、200万kWの開発を目指しており、引き続き再エネ事業に積極的に取り組んでいく構えだ。

【愛知時計電機/高機能膜式マイコンメーターを発売】

愛知時計電機は、「都市ガス用高機能膜式マイコンメーターJO」を発売した。表示部が液晶になり、保安機能が働くと遮断・警告がアルファベットで分かりやすく表示される。また地震で遮断した場合、自動的に復帰漏えい確認を行い問題がなければ自動復帰。対応工数を削減できる。計測部は従来の膜式メーターのリユースが可能だ。通信機能は従来のAライン通信に加え、Uバス通信を搭載。遠隔検針や遠隔開閉栓が可能になり、業務効率化や保安の高度化が実現する。

【商船三井・九州電力ほか/LNG燃料フェリーが就航 ローリー4台で供給】

商船三井が発注し、フェリーさんふらわあが運航する国内初のLNG燃料フェリー「さんふらわあ くれない」が、1月から営業航海を開始した。大阪~別府航路で就航し、原則として大分県別府港への寄港時に燃料の供給を受ける。LNGは九州電力のグループ会社、大分エル・エヌ・ジーからタンクローリーで出荷。国内で初めてスキッドと呼ばれる導管装置を用い、タンクローリー4台とフェリーを接続してTruck to Ship方式で同時に供給する。4台同時に接続することで、より短時間での供給が可能になった。

【三井住友建設/東京湾で浮体式太陽光 国内初の実用化目指す】

三井住友建設は、東京都が計画する「東京ベイeSGプロジェクト」の先行プロジェクトに「最先端再生可能エネルギー」として「洋上での浮体式太陽光発電」を提案し採択された。東京ベイeSGプロジェクトではベイエリアの未来を見据えたまちづくりを構想する。先行プロジェクトは東京湾の中央防波堤エリアで実施。同社は海の森水上競技場の指定水面で、洋上浮体式太陽光発電の実装に取り組む。海水域での実用化を目指した取り組みは国内初。同社は水上太陽光発電の普及・適用先拡大を進めていく構えだ。

【積水化学工業/フィルム型ペロブスカイトを東京都と共同研究】

積水化学工業は東京都と共同で、フィルム型ペロブスカイト太陽電池の研究を開始した。2023年春から、大田区にある都下水局の森ケ崎水再生センターに設置し、発電量のモニタリングや腐食耐久性の確認などを行う。重量などの理由で設置場所が限られるシリコン系太陽電池に対し、軽量かつ柔軟な同製品は壁面や耐荷重の小さな屋根などにも設置可能だ。同社は25年の事業化に向け、技術実証と設置・施工方法の確立を進め、耐久性や発電効率の向上を目指す。

【エア・ウォーター/ボンベのキャップシール 業界初の環境対応】

北海道でLPガス販売を手掛けるエア・ウォーターグループは、LPガスボンベに使用するキャップシールを環境対応型に順次切り替える。このシールは異物の侵入を防ぐために充てん口をカバーするもので、従来はプラスチック製を使用していた。石油由来のプラスチック製に比べてCO2排出量を36%ほど削減し、プラスチックの使用量も50%削減する。

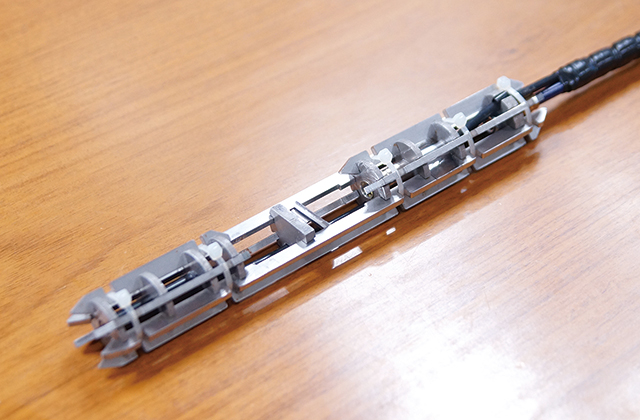

【住友電気工業ほか/送電可能量を測定 システム実証開始】

住友電気工業は11月、北海道電力ネットワークと共同で、再エネ電源導入拡大のため、架空線ダイナミックレーティングシステム導入に向けた実証を開始した。このシステムは、送電可能量に影響する送電線温度と電流値をリアルタイムで測定、動的計算する。システムの導入で、変動する送電可能量に応じた既存の電力系統運用が可能になると見込む。

【理研計器/2022年省エネ大賞受賞 検知器4台分を1台に】

理研計器のスマートタイプマルチガス検知器「GD-84D Series」は、2022年度省エネ大賞を受賞した。同製品は半導体工場向けマルチガス検知器だ。大幅コストダウン、高機能ポンプ、スマート自己診断機能、イーサネット(PoE)対応を特長としている。検知器4台分を1台に集約したことで、配管や消耗部品、設置スペースを削減。また、センサーの自己診断機能を強化し、主要毒性ガスセンサー18種類に加え、可燃性ガスセンサー67種類をラインアップ。同製品の導入で、安心・安全とコストダウンの両立が期待される。

【ヤンマー・パナソニック/分散型エネルギー事業で両社が協業】

ヤンマーエネルギーシステムとパナソニック空質空調社は、分散型エネルギー事業の開発・販売で協業していく。ヤンマーの「マイクロコージェネレーションシステム」で発電する際に発生する廃熱を、パナソニックの業務用空調機「吸収式冷凍機」で空調用途に活用する。また、吸収式冷凍機とマイクロコージェネシステムの連携に必要な専用コントローラーを、業界で初めてメーカーが自社製品仕様に最適化して共同開発した。それぞれの機器でシェアトップクラスの両社が環境経営の姿勢で共鳴し、2022年12月から開始した群馬県大泉町のパナソニックの工場内における実証試験の後、23年4月から受注を開始し、7月の出荷開始を目指していく。