【地域エネルギー最前線】 新潟県 佐渡市

「トキ認証米」など自然と経済活動の共生に腐心してきた佐渡市が、今度は脱炭素化に挑戦する。

離島の特性を意識した上で、災害に強く持続可能な新たな島づくりに意欲を見せている。

日本最大の特定有人国境離島で、最近では金山の世界遺産登録を巡っても話題になった新潟県佐渡市は、独自色の強い地域資源を複数有している。真っ先に思い浮かべるのは国の特別天然記念物であるトキ。環境省が長年繁殖に取り組み、さらに市や住民も経済活動につなげようと、15年前にスタートした「朱鷺と暮らす郷」認証米などを軌道に乗せてきた。いわゆる〝トキ認証米〟は、トキの餌場確保と生物多様性の確保に配慮したブランド米で、全国での知名度は高い。

とはいえ、やはり離島の経済や暮らしはさまざまな面で制約があり、エネルギー供給の課題も多い。島内の電力は独立系統で、東北電力ネットワーク(NW)の石油火力が需要の9割強を支える。災害に対して脆弱であり、ここ数十年ほどで実際に起きてはいないものの、いざ電力供給が途絶すれば、復旧には本土より多くの時間を要することになる。また、市は2050年までの「ゼロカーボンアイランド」を宣言しているが、先述のようなエネルギー事情を抱える離島の脱炭素化は相当ハードルが高い。

エネルギー以外でも、人口減少と、島内の経済循環の低さといった構造的な課題を抱えている。市の人口は現在5万人ほどで、年間1000人ほどのペースで減少しており、県内でも少子高齢化の進行が速い。そして基幹産業の柱の一つである観光業は、目下コロナ禍からの立て直しの最中だ。

市は、環境省の「脱炭素先行地域」でこれらの課題解決のストーリーを描こうと考え、その計画が4月下旬発表の第一弾に選定された。①トキと共生する環境の島、②災害時に安心できる防災の島、③自立分散型の再生可能エネルギーを活用した持続可能な島―がコンセプトだ。

「もともと地域の環境意識は高く、『トキ認証米』では自然保護と農家支援の視点で地域のブランド化に取り組んできた。今度は脱炭素のブランド化で、コロナ禍で傷んだ産業の活性化を図りたい」(市総合政策課)と狙いを説明する。

再エネで自立分散型へ EVの可能性にも期待

エネルギー面では、公共の防災施設や小中学校などの125施設を対象に自立分散化を図る。オンサイトではPPA(電力購入契約)での再エネ調達を進め、11月上旬に第一弾のPPA事業者を決定したところだ。太陽光と蓄電池を組み合わせて導入し、特に主要防災拠点10カ所にはそれぞれ1000kWの蓄電池を設置する。

加えて、オフサイトでは太陽光2000kW、木質バイオマス380kWを目標に掲げている。対象施設の年間電力需要約1460万kW時に対し、トータルの再エネ発電量は年間約1360万kW時を目指している。

地域住民は自然や景観保護への意識の高さから、従来は再エネ開発にややネガティブな感情を持つ傾向もあったという。先行地域の取り組みを機に、脱炭素化への機運を醸成し、地域と共生した再エネの導入を図っていく。

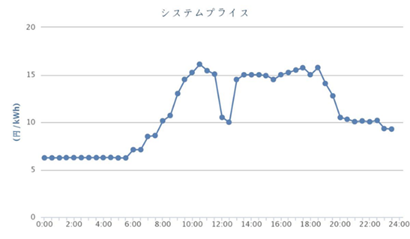

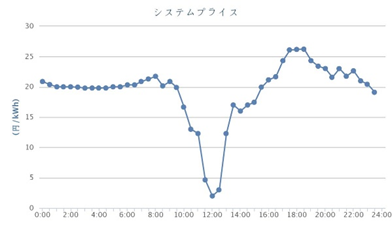

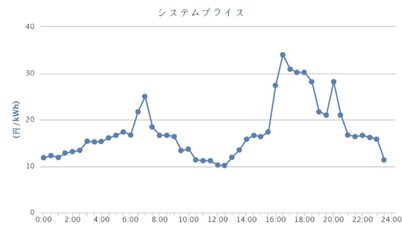

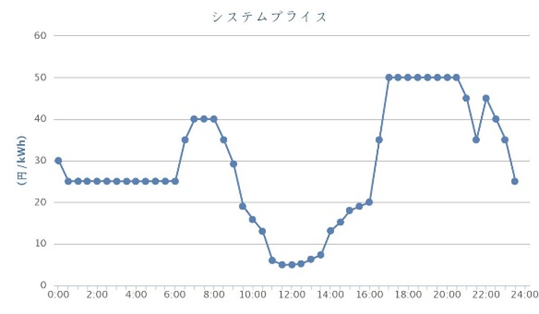

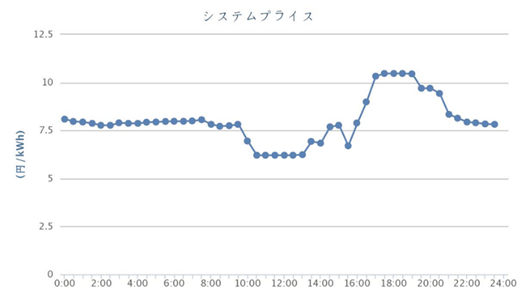

需給管理では、EMS(エネルギーマネジメントシステム)を活用してDR(デマンドレスポンス)も駆使し、効率的な再エネ活用を図る。省エネ面では年間約147万kW時の削減が可能と見込む。EMS関連の事業主体は未定だが、東北電NWが独自でメガソーラーやEMSの計画を進めており、市としては東北電との連携を模索していきたい考えだ。

市民や観光客向けに、EVの利活用にも力を入れる。公用車の入れ替えや、急速充電も含めた充電スポットの拡充、レンタカーやホテル事業者へのEV関連の補助拡充などを予定する。「EVの航続距離を考えると島内でのEV利用は向いている。エコツーリズムといった観光ブランディングを図る上でもEVの活用が重要になる」(同)。

このほか、バイオマス発電用の燃料創出やソーラーシェアリング(営農型発電)による農林業活性化、環境教育の充実化、地域コミュニティの創出・活発化などの仕掛けも、順次進めていく考えだ。

地域のキャパシティー意識 トキとの共存経験生かして

課題は、やはり離島ゆえに本土よりさまざまなコストが割高になってしまうこと。あらゆる設備・部材が海上輸送になる点は仕方ないが、それでも民間が再エネや蓄電池、EVなどを導入し脱炭素化を図っていくためのインセンティブをどう示すかには、工夫が必要だという。さらに、設備の設置やメンテナンスなどを外部人材に頼るのではなく、島内の人材を最大限活用して、地域の企業ができる限り作業を請け負えるような体制づくりも重要になる。

市は、「足元のエネルギー価格高騰ですでに予兆も出始めているが、将来的にはコスト面で再エネの自家消費やEVが有利となるタイミングが来る。それを見越して市が旗を振ってやり方を工夫し、普及させていきたい」(同)と強調する。

市は脱炭素推進会議を民間企業と共に設立し、ビジョンを共有。まずは市が公共施設での取り組みを率先するが、民間での具体的な計画はまだ出来上がっていない。先行地域の制度やその他の国の補助制度をフル活用しつつ、最終的に民主導の産業活性化に落とし込むことを目指す。

さらに市は、「持続可能な事業とするために肝要なのは、再エネ乱開発やオーバーツーリズムなど地域とのあつれきを招かないよう、地域のキャパシティーを考えた上でバランスを取ること。トキ認証米も住民に負担を強いない形でトキとの共存の在り方を探り、結果が出てきた。この成功経験を生かしていきたい」(同)と続ける。

貴重な体験を、持続可能な脱炭素の島づくりにつなげることができるのか。離島の独自色を生かした新たな挑戦が動き出している。