【おやおやマスコミ】井川陽次郎/工房YOIKA代表

実用日本語表現辞典によると、「能天気」には相手をさげすむニュアンスがあるため「楽天的」と言い換えた方がいいらしい。東京3月3日「ウクライナ侵攻、世界でエネルギー危機」に、どちらを使うべきか少し悩んだ。

見出しは「わき出る原発回帰論」「戦時には標的、少ない供給量、核ゴミ未解決」で、締めは識者のコメントだ。「再生可能エネルギー100%になれば、今回のような事態でもあわてなくて済む」という。

日本の電源構成をご存じか。最も比率が大きいのは4割近くを占めるLNGで、石炭の約3割が続く。再エネは2割弱にすぎない。目前の危機に太陽光発電や風力発電などの再エネでは対応できない。そもそも再エネ100%が怪しい。

日経クロステック2月8日「日本の再エネ、狭い国土と安定供給に難」は「太陽光発電や風力発電は広い設置面積を必要とする割に発電量が小さい」と指摘する。

例に挙げるのは「日本最大級の太陽光発電所『瀬戸内 Kirei 太陽光発電所』」だ。「約260ha(東京ドーム56個分)の敷地を持ち、最大出力235MW。一般家庭約8万世帯分に相当する電力を供給できる」。だが、「この数字は最新の火力発電所1基の出力に満たない」。非力である。

事態は深刻だ。特に欧州は、天然ガスの4割をロシアから輸入している。中でもドイツは依存度が5割を超える。ロシア制裁のため大幅な引き下げが必要だ。

日本のロシア依存ははるかに低い。それでも日経3月4日「商社や電力、LNG調達に奔走、輸入量8%がロシア産」と、業界は対応を急ぐ。燃料費上昇を抑えるには、安全性が確認された原子力発電所の安定稼働が欠かせない。

同日、国際エネルギー機関(IEA)が発表した「脱ロシア依存に向けた10の計画」は「ロシアとの新たなガス供給契約を結ばない」や「輸入を他国に切り替える」を提言した。「再エネ導入加速」「原子力発電活用の最大化」も挙げた。総力戦である。

ロシアはエネルギー資源を背景に欧州への影響力を強めてきた。しかも欧州は脱炭素のため天然ガスの利用拡大に期待する。ウクライナを侵略しても欧州に大したことはできまい。ロシアはそう考えていた、との指摘は多い。

対するウクライナは国際的な世論工作に力を入れ、欧米など多くの国を味方に付けた。情報戦は実際の戦闘に劣らずしれつだ。

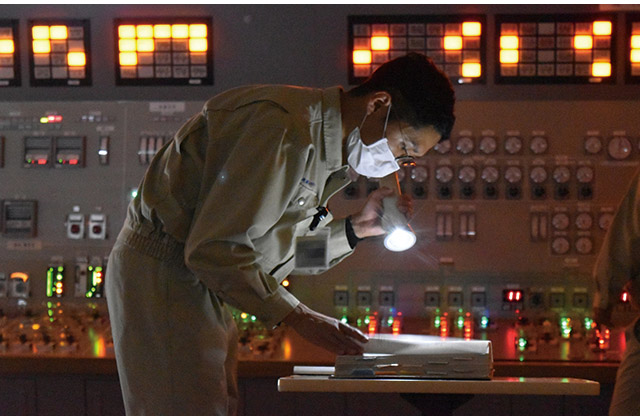

読売3月5日社説「原発が標的に、プーチン氏は正気を取り戻せ」は、「原子力施設への攻撃は取り返しのつかない大惨事を招きかねない。人類と文明社会に対する許しがたい暴挙である」と指弾した。ロシア軍がウクライナ南東部のザポリージャ原子力発電所を攻撃した、と現地の通信社が伝えたことを踏まえている。

ロシア側はツイッターで同日、攻撃は「ウクライナの破壊工作グループ」による挑発行為で、「西側メディアがあおり立てたヒステリー」と主張した。両国が発信する情報は多くが食い違う。

何が事実か。日本の記者はほとんど戦地におらず、直接の取材は少ない。戦地の住民へのネット取材もあるが、最新情勢は海外メディアの記者がネットで伝えるニュースから判断するしかない。

1990年の湾岸戦争で憎悪をあおった虚偽告発(ナイラ証言)など紛争に世論工作はつきものだ。能天気なエネルギー報道を含め冷静にニュースを読み解きたい。

いかわ・ようじろう デジタルハリウッド大学大学院修了。元読売新聞論説委員。