【私の経営論】川村憲一/トラストバンク代表取締役

2012年4月、現会長兼ファウンダーの須永珠代がトラストバンクを創業、同年9月に日本初のふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」のサービスを開始した。須永は、各自治体のホームページに掲載されていた全国各地のふるさと納税に関するお礼の品などの情報を一つのサイトに集約し、クレジットカード決済で寄付ができる仕組みを提供した。地域の魅力であるお礼の品を通じて「まち」のPRをすることでふるさと納税制度への注目を集め、各地に多くの寄付を募ることを実現。ふるさとチョイスは現在、累計寄付金額1兆円を超える、意思あるお金を地域に還流させている。

寄付者に返礼の品を 法改正施行の背景

一般的にあまり知られていないが、ふるさと納税制度の仕組みには元々お礼の品がなかった。ある自治体が寄付者に感謝を伝えるため、手紙を届け、さらにせっかくなら地元の産品を知ってもらいたいという想いと感謝の気持ちからお礼の品を寄付者に贈るようになったといわれている。

その地域の魅力を知ってもらいたい、感謝を伝えたいという想いから贈られていたお礼の品が、ふるさと納税の普及に伴い、一部の自治体で過度に豪華なお礼の品を提供するようになり、お得な品で寄付を募る競争が激化し、「ふるさとを応援する」という制度の趣旨から遠ざかっていった。それが、19年6月に返礼品に係る法改正が施行された背景だ。

トラストバンクは、「自立した持続可能な地域をつくる」ことをビジョンに掲げ、ふるさとチョイスも、このビジョンに沿ってサイトを運営している。ふるさとチョイスは、1788全ての自治体の情報を掲載し、21年6月時点で、全国の9割に上る1600を超える自治体のお礼の品を選べるサイトに成長した。現在、ふるさと納税には、30を超えるポータルサイトを運営する事業者が参入しているが、私はポータルサイト間の競争が激化し始めた16年にトラストバンクに参画した。

競争が激化するふるさと納税の事業において、他社よりも優位性を高め、事業を拡大するには、地域に関係のないお得なお礼の品で興味を引いたり、寄付に対してポイント発行するインセンティブなどを用意することが最も簡単だ。だが、それでは自社のビジョンの実現には近づかないと考えている。

要は、寄付金を募るだけでなく、自治体や地域の事業者・生産者の取り組みを通じて地域に残るノウハウや資産を生み出すことが重要である。ふるさと納税をきっかけにその地域とつながった寄付者が住民と交流したり、さらには移住・定住のような動きが生まれることで、ビジョンである「自立した持続可能な地域」の実現に近づく。だからこそ寄付者と何でつながるかがとても大事になってくる。

そのため、独自の掲載基準を設け、地域にお金がより残り、また地域の魅力をより知る機会となるように、主に地場産品がサイト上に掲載されるための取り組みを15年から実施している。また、手数料においても、多くの寄付金が地域に残るように業界最低水準でサービスを提供している。

経営には、自社の売り上げ・利益よりも、ビジョンにつながるか、地域のためになるのかが判断の軸になる。そして、その判断が自治体の方々からの信頼につながると信じている。信頼は、「信頼を貯める」というトラストバンクの社名の由来でもあるほど、当社にとって大事なことだ。

また、自治体のふるさと納税担当者の業務を支援する専任メンバーがいる。私もその部署を統括していた時期があったのだが、信頼を貯めるために積極的に全国各地に足を運び、自治体とその地域の事業者・生産者の方々とコミュニケーションをとってきた。信頼に加えて、ふるさと納税制度を通じて地域の活力を生み出すために大切にしていることがある。それは、「つながりをつくる」ことだ。私たちは、お礼の品でその地域の魅力を寄付者に知ってもらい、寄付を地域に届けるだけでなく、「自治体同士」「自治体と地域の事業者」「事業者同士」をつなぐことを積極的に行っている。それは自治体とともに、ふるさと納税の先の未来を一緒に考え、創ることが地域に残る資産となり、地域の活力につながると考えているからだ。

ふるさと納税に続く事業 自治体にサービス提供

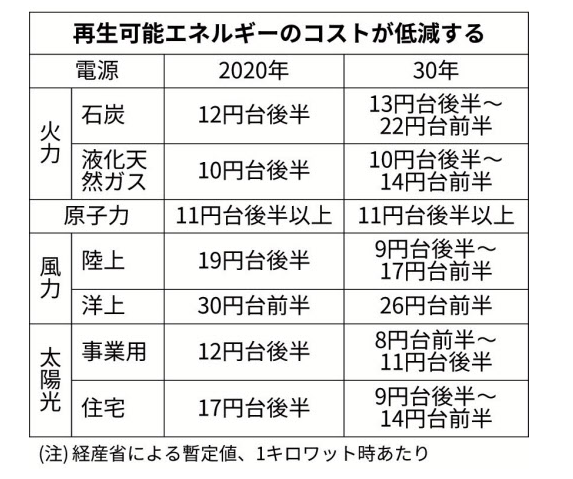

ビジョンの実現のために、地域の課題解決に必要な事業を立ち上げ、自治体が求めているサービスを提供できるよう組織の強化に注力している。現在、ふるさとチョイスに続く、新たな事業として、地域の経済循環を促すために、自治体が通貨を発行することで域内にお金を循環させる「地域通貨事業」、自治体が付加価値の高い新しい行政サービスを提供できるようにデジタル行政の推進を支援する「パブリテック事業」、そして、地産地消の電力で地域からお金の漏れを防ぐ「エネルギー事業」を展開している。既に、パブリテック事業では、ふるさとチョイスで培った全国の自治体との信頼関係と自治体に寄り添ったサービス運営により、順調に拡大フェーズに入っている。また、今後はエネルギー事業においても、自治体とともに地域の脱炭素社会の実現などエネルギー分野における地域の課題解決を目指していく。

ふるさと納税の事業では、さまざまな企業が参入し、競争が激化しているが、トラストバンクは、規模の拡大ではなく、地域の経済発展につながる取り組みをしている。ふるさと納税は地域の経済循環を促し、「自立した持続可能な地域」を目指すための手段の一つとして捉えている。トラストバンクが目指すのは、ふるさとチョイスに加えて、エネルギー事業などの新事業による自治体向けソリューションと合わせて全国地域の課題解決をリードする企業である。