【論説室の窓】神子田 章博/NHK 解説主幹

日本は火力の脱炭素化に向け、アンモニア利用などに力を注ぐ。

火力廃止の圧力を跳ね返すためにも、一段の商用化努力が必要だ。

10月、英国で唯一稼働していた石炭火力発電所が運転を停止した。石炭火力が全て廃止となったのは、G7(主要7カ国)参加国の中では初めてだ。産業革命の地でさかのぼること1882年から経済発展を支えてきたエネルギー源の終焉は、化石燃料からの脱却という時代の波を強く印象付けた。

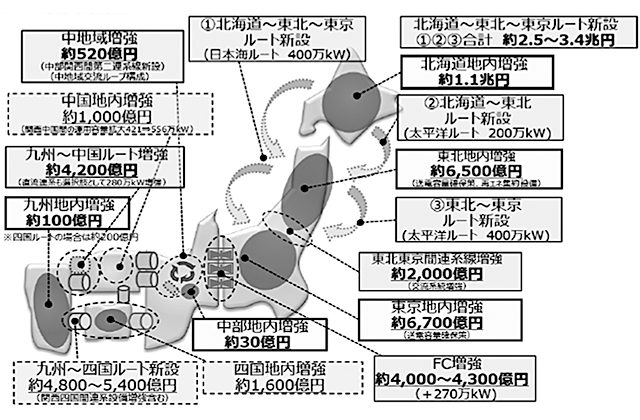

翻ってわが国では、石炭火力がエネルギーに占める割合が2022年で30・8%に上る。現在のエネルギー基本計画では、30年度時点でも19%程度となっており、廃止時期も決まっていない。それには事情がある。政府が力を入れる再生可能エネルギーは、太陽光発電、風力発電とも伸び悩んでいる。

また普及が進んだとしても、再エネは発電量が天候に左右される。電力の需給をバランスさせるには、再エネの発電量の多寡に応じて、発電量を比較的柔軟に調整できる火力発電を一定の割合で稼働させておくことが欠かせない。

火力発電の燃料を巡っては、より CO2排出量の少ない天然ガスの活用も進んでいるが、日本は化石燃料を輸入に依存しており、エネルギー安全保障の観点から、石炭も含めたさまざまな燃料をバランス良く使っていく必要があるという指摘もある。そうした中で求められているのは、石炭を燃料として活用しつつ、CO2の排出を抑えていくことである。

碧南発電所で進む実験 コスト低減が高いハードル

その一つが、石炭にアンモニアを混ぜて燃やすこと。アンモニアは化学式で書くと「NH3」。窒素と水素でできている。

これを燃焼させると水と窒素酸化物ができる。窒素酸化物は有害物質なので排気から除去する必要があるが、あとは水と大気中にもともと存在する窒素が出るだけで、CO2は一切出ない。このため、通常の石炭火力発電所に比べて、アンモニアを混ぜて使う分だけ、発電段階でのCO2を抑えることができる。

このアンモニア混焼を実証段階まで進めているのが発電事業者のJERAだ。愛知県碧南市にある石炭火力発電所では、燃料の20%をアンモニアにして発電する実証実験を今年4月に始めた。28年にはアンモニアの割合を50%以上に高め、40年代には、100%アンモニアだけで発電する技術の導入を検討するとしている。

ただ発電に向けてはいくつかの課題がある。第一に、アンモニアを製造する段階でのCO2の排出をゼロにすることだ。アンモニアを作るには、まず水素を得る必要があるが、その作り方には二通りある。

一つは、天然ガスや石油などから作る方法。この場合、製造過程でCO2が発生するため、そのCO2を地中に埋めるなど新たな技術の確立が必要となる。その際、貯留したCO2が漏えいするのでは、という懸念にも応えなければならない。JERAの場合、20年代後半に、この方法で製造段階からCO2の排出を抑えたアンモニアを使った発電を行う計画だという。

もう一つの水素の製造方法は、水を電気で分解して作るというもので、この電気が太陽光など再エネで作られたものであれば、製造過程でのCO2の発生はゼロに抑えられることになる。しかし、この技術は、コストも含めた実用化のレベルにまでは至っておらず、今後の技術の進展が望まれる。

こうした技術面に加え、商業化の上でもいくつか課題が残る。その一つが、燃料のアンモニアの調達をどうするか。例えば、国内の石炭火力発電所全てで20%のアンモニアを混ぜて燃やすとなると、それに必要なアンモニアの量は2000万tに上る。これは現在の国内のアンモニア消費量のおよそ20倍にあたる膨大な量で、世界各地から安定的に確保できるように、サプライチェーン(供給網)を構築する必要がある。

一方、消費者から見て気になるのが、アンモニア混焼で作られた電気の料金がどうなるかだ。実はアンモニアを使った発電の場合、天然ガスを使った発電と比べてコストが1・5倍程度になる。

このためJERAは、アンモニアで発電した電気は、石炭で発電した部分とは分けて、「ゼロエミッションの電気」として売っていくという。CO2排出ゼロという特徴をいわばブランド化して、環境意識の高い消費者に、その分のコストを電気料金の一部として負担してもらうというのだ。

脱炭素にはそれなりのコストがかかるという意識がどれだけ消費者に浸透していくかがカギとなる。

CO2排出抑制で工夫 電力の需要増にも備える

石炭という燃料を使いながらCO2の排出量をできるだけ抑える取り組みは、Jパワーでも進んでいる。広島県大崎上島町にある最新鋭の火力発電所では、まず石炭と酸素をガス化炉で反応させ、一酸化炭素と水素を主成分とする「石炭ガス化ガス」を生成する。そのガス燃料を利用し、タービンへ供給して発電する。さらに、その過程で発生する熱で水を蒸気化し、その蒸気を使ったタービン発電も合わせて行うことで、複合的に発電を行う。これによって、同じエネルギーを得るのに、使う石炭の量をより少なく抑えることができるという。

加えて、石炭ガス化ガス中の一酸化炭素と水蒸気を反応させて、CO2と水素に変換し、このうちCO2のみを90%回収する技術が確立された。将来的に、このCO2を地中に埋める技術を活用し、さらに残る10%についてもバイオマスを活用すれば、将来大気中へのCO2の排出を100%抑えることも可能になるという。

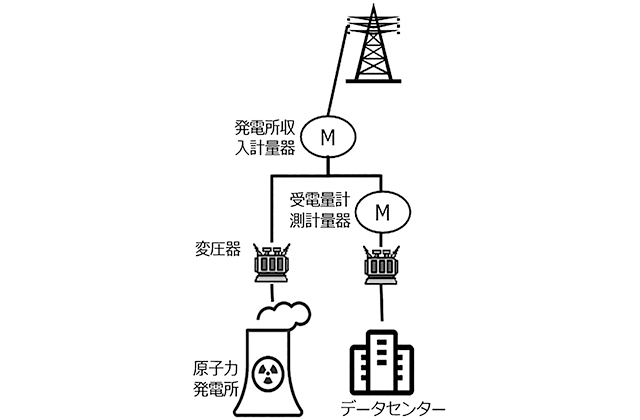

国内の電力需要は生成AIの普及などに伴って、一段と増えることが見込まれている。全ての電気を、原発や再エネで確保できず、一定の割合を石炭火力に頼らなければならないとすれば、CO2の排出量を抑えながら効率的に活用するさまざまな取り組みが今後も求められる。