非化石電源が少なく、系統規模の制約がある沖縄県。

脱炭素化への条件は本土と比べて厳しいが、沖縄電力が取り組んできた「再エネ導入の技術」は日本のみならず世界から注目を集めている。

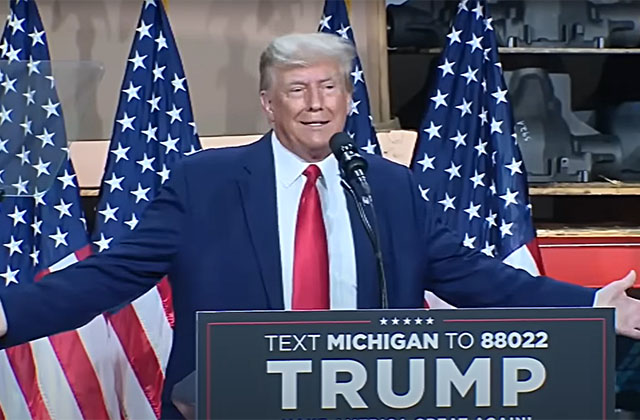

【インタビュー:本永 浩之/沖縄電力社長】

もとなが・ひろゆき 1988年慶応大学経済学部卒業、沖縄電力入社。2013年取締役総務部長を経て、15年副社長就任。お客さま本部長、企画本部長を担当。19年4月から現職。

もとなが・ひろゆき 1988年慶応大学経済学部卒業、沖縄電力入社。2013年取締役総務部長を経て、15年副社長就任。お客さま本部長、企画本部長を担当。19年4月から現職。

志賀 まずは、2023年度上期中間決算の概要と今期の業績見通しについてお聞かせください。

本永 23年度上期決算については、収入面では電気料金改定などにより、売上高は前年同期比117億6300万円増の1305億100万円となりました。一方、支出面では燃料費や他社購入電力料の減少などがあり、営業費用は前年同期比154億5900万円減の1257億9700万円となりました。この結果、経常利益は42億1600万円となりました。昨年が大幅な経常赤字だったため、結果的には増収増益となりましたが、具志川火力の揚炭機損壊の影響もあり、利益水準としては低いレベルと受け止めています。

23年度の収支見通しについては、8月公表より下方修正となりました。売上高は59億円増の2403億円と過去最高となる一方で、経常利益は10億円悪化の31億円となる見通しです。

下方修正の主な要因としては、燃料価格上昇に伴う燃料費や他社購入電力料の増加もありますが、8月公表と比較して具志川火力の石炭揚炭設備損壊影響が大きくなっています。安全面などを優先した現場運用を行いながら、危機感を持って着実に効率化などの収支対策にも取り組みます。

黒字を確保する見通しではあるものの、利益水準としてはかなりギリギリのレベルだと認識しており、連結ベースでの子会社利益も重要となってきます。利益を少しでも上積みできるよう、引き続き沖電グループ全体としてもしっかりと取り組みます。

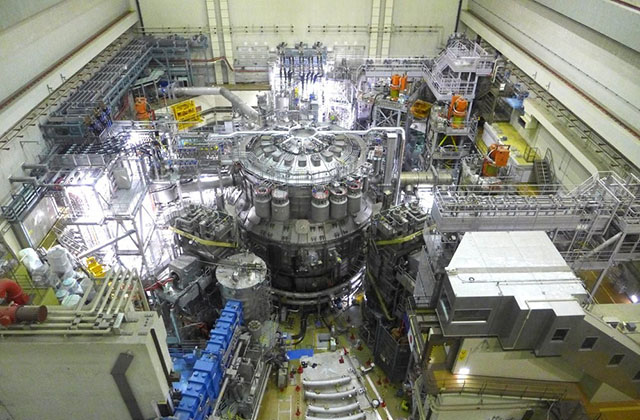

牧港ガスエンジン発電所の外観(上)と内観(下)

牧港ガスエンジン発電所の外観(上)と内観(下)

経営効率化を推進 料金負担の軽減策発信

志賀 22年7月に33・3%の規制料金の値上げを行いました。収支への影響は?

本永 当社は資源価格の高騰や円安の進行により燃料価格が高騰し、その調達コストを適切に電気料金に反映できない状況が続き、 財務体質が急速に悪化したことから、当社最大の使命である電力の安定供給に支障をきたす恐れがあったので、経済産業大臣に規制部門における電気料金の値上げを申請し、認可されました。大変心苦しく、苦渋の決断でした。

電力・ガス取引監視等委員会の料金制度専門会合で審査いただくとともに、沖縄県民をはじめ国民のみなさまから厳しいご意見をいただきました。当社が申請した料金には136億円の経営効率化を織り込みましたが、査定結果を受け97億円深掘りした233億円の経営効率化を反映することになりました。非常に厳しい審査結果であると受け止めていますが、燃料や資機材調達などでこれまでにない工夫を取り入れ、調達力を高めるなど経営効率化を推進します。

また今般の電気料金審査で「電気料金の仕組みが分かりにくい」というご意見を多数いただいたことも踏まえ、お客さまとの接点を増やし、丁寧かつ分かりやすい説明に努めます。加えて、値上げに伴うお客さまのご負担をできるだけ軽減できるよう、省エネの提案や節電の取り組みも積極的に発信します。

電気料金の値上げによる収支への影響は、上期では181億円となり、23年度通期見通しでは295億円となっています。

志賀 一連のエネルギー価格補助政策の効果については、どう考えますか。

本永 国による電気料金激変緩和対策事業や内閣府と沖縄県による沖縄電気料金高騰緊急対策事業、さらには23年に入ってからは燃料価格も低下したため、同年6月1日からの料金はそれ以前を下回るケースが多くなりました。そのため、お客さまの負担感は軽減されているものと考えています。また国の激変緩和対策事業では特別高圧の需要家が対象外となっていますが、沖縄県の対策事業では直接補助が出ています。沖縄県の特別高圧のお客さまは価格転嫁が困難な事業者が多いので、負担軽減に寄与していると考えています。