◆歴史は常に人気のコンテンツ

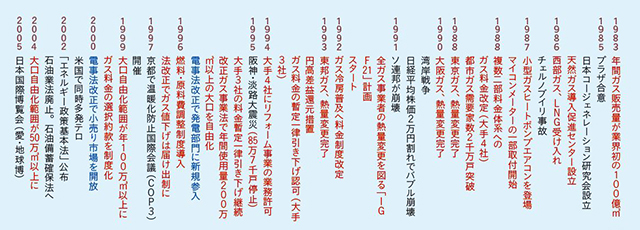

コンテンツ産業の人と話すと、「歴史」はテーマとして常に注目するという。歴史好きな人が各年代に性別を問わず多くいて反響が大きく、書籍、雑貨、映像、ネットなど同じ素材をさまざまな形で提供でき、課金できる可能性があるためだ。

産業遺産情報センター(東京・新宿区) 歴史では政治史だけではなく、社会、経済、文化などを学際的に横に見ることが流行している。その中で、産業史が注目され始めた。エネルギー産業の広報や社会貢献の取り組みで、この流れを使うことができないだろうか。産業遺産情報センター(東京・新宿区)を訪問して考えた。

2015年7月にユネスコの世界遺産委員会において、「明治日本の産業革命遺産」が世界文化遺産として登録された。製鉄・製鋼、造船、石炭の分野で、全国23ヶ所、8県11市にまたがるものだ。その情報発信の拠点として同センターが2020年6月に開所した。

◆産業は明治維新と富国強兵の隠れた主役

日本は明治維新をきっかけに政府の力によって、近代化が成し遂げられたという印象がある。それは事実ではあるが一面で、民間と各地方の底力によって産業が成長し国が発展できた。このセンターの展示ではそれがよく分かった。

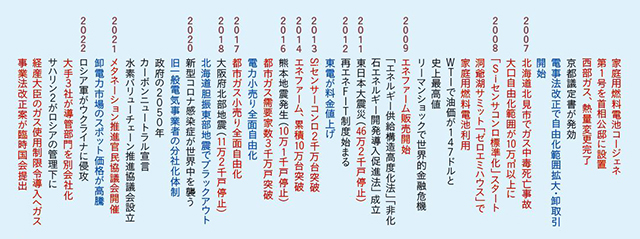

迫力のあるV R(仮想現実)による端島炭坑の映像。見せ方に工夫を凝らしていた 製鉄、造船、石炭の各産業は、江戸時代後期から各藩、また民間が行っていた。岩手や北九州では製鉄業が発展し、それに伴って高温の炉を運用するために、石炭産業が勃興した。鹿児島(薩摩藩)、佐賀(肥前藩)、山口(長州藩)という明治維新を牽引した西日本の雄藩では、海外から刺激を受け、自発的に造船業を作り出していた。

展示は、映像、V R(仮想現実)、また写真が活用されていた。映像と印刷技術の進歩で、迫力のある美しいものだった。製鉄、造船、石炭の各産業は設備の規模が大きいので、産業遺産も見栄えのあるものとなっていた。ボランティアの説明がついたが、どの方も熱心で博学で、聞きがいがあった。

さらに石炭産業は日本でほぼなくなったが、造船や製鉄は一時世界トップの生産量となり、今でも重要な産業として各地域に残っている。各自治体も、産業遺産を活かした観光、広報、講演会などを行っていた。産業遺産は、コンテンツとして魅力的で、さまざまな楽しみ方、活用方法があることも理解できた。

◆政治問題に企業は関わりづらい−軍艦島の難しい例

しかし、このセンターへの訪問で、産業遺産に伴う難しい問題が見えた。ここは「外交戦」「歴史戦」の舞台になっていた。

端島(軍艦島)展示コーナーのかつての居住者の人たちの写真と、居住者のボランティア。故郷への誹謗を解消しようと熱心に説明していただいた 上記の産業遺産に「軍艦島」と呼ばれた石炭採掘場だった端島炭坑(長崎市)が加えられた。ここは明治期から三菱財閥が購入し、島から海底に伸びるトンネルで、石炭採掘事業を明治初期から1974年まで行っていた。古い建物が廃墟のように残り、観光名所になっている。

ところが、韓国から「軍艦島で、強制的に徴用された朝鮮人労働者が奴隷の如く働かされた」という批判が行われた。同国政府はユネスコに抗議を今でも繰り返している。それは誤りだ。

展示ゾーンの一部は、この軍艦島についてのものだ。当時の島民の証言が集められている。中には朝鮮出身者の声もある。終戦前後には朝鮮人には日本人と同じ高い給金が与えられ、待遇に差別なく、一緒に仲良く暮らしていたという内容の証言ばかりだ。当時の端島にいた島民の方がここにボランティアとして詰めて、説明もしている。ところが韓国は、そうした記録を全く受け止めず、被害を受けたという主張を執拗に続けている。このセンターにも韓国の反日団体、そして日本の同調者が何度もやってきて抗議をし、ユネスコにまで訴えて展示内容を彼らのいう通りにせよと圧力をかけているという。

もちろん日本人として、こうした韓国の動きは不快だ。誤りならば反論するのは当然で、この施設が設けられたのは適切なことだ。このセンターは安倍政権時代に、「歴史戦」の必要性を訴えた安倍晋三首相の政治判断で作られたという。ただし、企業や政府が、そうした外交戦、歴史戦の矢面に立つのはためらいがあるようだ。

この施設は一般財団法人の産業遺産国民会議が運営し、施設は国が貸し出している。ところが政府側に熱心さを感じない。このセンターは、観光名所や博物館の集まる都心から離れた東京都新宿区若松町にあり、既存の政府の古い建物を使っていた。玄関は、主要通路から外れた路地裏の道から入る場所にあった。休日は休みで、コロナを名目に入館制限をしている。他の国営の博物館は休日に開館しコロナの制限も撤廃しているのに、おかしな話だ。

ユネスコ関係の対外広報は外務省、施設運営は内閣府・総務省、観光は国土交通省が関わっているようだが、各役所は存在を明確に示していなかった。故・安倍氏が首相として指示をしても、現場の役人たちはこのセンターを目立たせないように設置し、そして自らの責任逃れをしているのかもしれない。

軍艦島の石炭事業は三菱合名、その後に三菱鉱業に受け継がれ、閉山後は事業の後始末は、三菱マテリアルに受け継がれた。この展示では、同社や三菱グループは、資料提供以外に積極的に協力していなかった。筆者の推測だが、政治問題に巻き込まれることを嫌がり、消極的な関係にとどめたのかもしれない。役人が事なかれ主義に逃げることは批判されるべきだが、企業が消極的になることは理解できる。

◆エネルギーは産業遺産の宝庫

産業遺産情報センターの展示を見ながら、エネルギー業界の広報を考えた。

エネルギー業界の多くの会社が、企業博物館を運営している。この業界は真面目な社風の会社ばかりで、どの博物館も企業の歴史を丹念に広報している。しかしそれは個社の視点にとどまり、日本の歴史、地域社会の発展と企業の関わりを説明する大きな視点を組み入れたものは少ないように思う。

また2011年の東京電力の福島原発事故前まで、電力各社は原子力広報に力を入れ、専用の巨大なP R館を作っていた。そこでは原子力の安全を訴えていたが、歴史の視点は少なかったように思う。

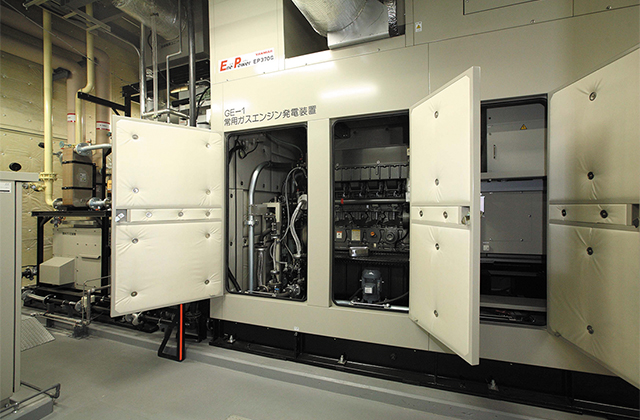

産業遺産がブームだ。エネルギー産業は、明治に起源を発する古い企業が多く、地域の発展、人々の生活、国の歴史と密接に関わってきた。エネルギーインフラには歴史を感じさせる古いものがあり、巨大であり、見栄えがする。例えば電力会社のダムや発電施設、ガス、石油の精製施設は、その巨大さゆえに、多くの人に珍しく、また圧倒されるものだ。

各企業はこれまでも考えてきただろうが、歴史との関係を活用して企業広報をしてはどうか。その歴史を考える際に、企業の歴史だけを訴えるのではなく、日本全体や地域の歴史と絡め、リアルの観光と連動することで、新しい形のP R、企業広報が行えるように思える。産業遺産の側面を強調するのだ。露骨な企業を前面に出した広報は今では嫌われる。歴史を使いながら、各企業が行ってきた社会貢献を、さりげなく世の中に伝えて、印象を改善するのだ。各地域は観光に力を入れており、産業遺産の公開をすることで地域社会との交流も行いやすい。

ただし石炭の歴史に沈黙してしまった三菱マテリアル、三菱グループのように、歴史問題で政治や外交という難しい問題に巻き込まれてしまうかもしれない。