河野太郎規制改革担当相は9月10日、国会内で会見を行い、自民党総裁選への立候補を正式表明した。「国民の皆さんに共感していただける、人が人に寄り添う温もりのある社会をつくっていきたい」「皆で相談をして、皆で決めて、皆で実行する。そういう政治の原点に戻って、皆を支えていく国家をつくっていきたい」。河野氏は冒頭、自らの政権樹立に向けた抱負を提示。この日発表した政策パンフレットの中で、「5つの主張と政策」として、①命と暮らしを守る政治、②変化の時代の成長戦略、③新しい時代のセーフティーネット、④国を守り、世界をリードする外交・安全保障、⑤新しい時代の国のかたち――を掲げた。

エネルギー政策の観点で注目されるのは、②の中で、「産業界も安心できる現実的なエネルギー政策をすすめます」と明記したことだ。関係者によれば、「安全性が確認された原発をある程度再稼働させていくことを念頭に置いている」。こうした事情を背景に、会見では「持論である原発ゼロから考え方が変わったのか」との質問が出た。

現実的なのは新増設ではなく再稼働

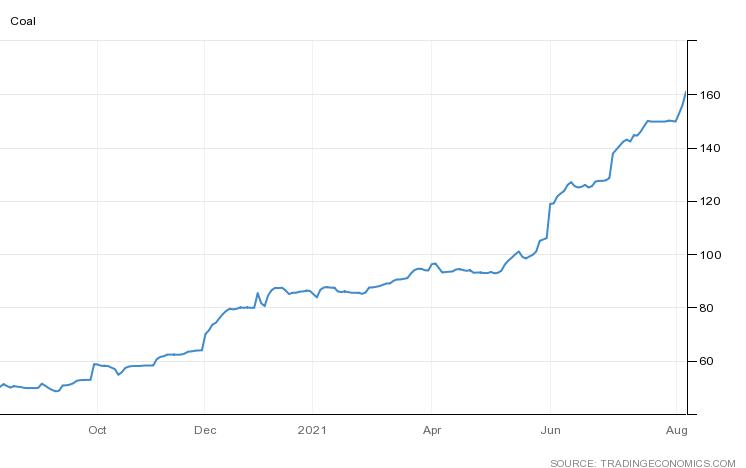

これに対し、河野氏は「いずれ原子力はゼロになると思っているが、カーボンニュートラルを2050年までに達成して、気候変動を抑えていこうとすると、まず石炭(火力)、石油(火力)から止めていかなくてはならない。いずれは天然ガス(火力)からも脱却しなくてはならない」と指摘。その上で「一つは、きちっと省エネをやる。そして、もう一つは今度の(第六次)エネルギー基本計画案にもあるように、再生可能エネルギーを最大限・最優先で導入していく。それでも足りないところは、安全が確認された原発を当面は再稼働していく。それが現実的だ」と述べ、再エネを補完する電源として原発を位置付ける考えを示した。

一方で、原発の新増設については「現時点で現実的ではない」と明確に否定。河野政権が誕生した場合、エネ基案に盛り込まれている「(原子力では)必要な規模を持続的に活用していく」との文言が修正される可能性に含みを残した格好だ。50年カーボンニュートラル実現に向けての軸足が再エネになるのは確実で、原子力政策は一大転機を迎えることになりそうだ。

「産業界も安心できる現実的なエネルギー政策とは、あくまで当面のことであり、中長期的には国民が安心できない非現実的なエネルギー政策へと向かう恐れがある。そもそも小泉政権時代から、わが国の核燃料サイクル政策に一貫して反対し続けてきた河野氏の考え方の本質は何も変わっていないことを、エネルギー関係者は今一度確認しておく必要がある」(元大手電力会社幹部)

「現実的なエネルギー政策」の裏側

一部週刊誌が報じた通り、河野氏は8月24日に行われた第六次エネ基案を巡るオンライン会議で、資源エネルギー庁幹部に対し毒舌を吐きまくった。

「原発を今後も使い続けますみたいな記載は落としたのか」「原発を可能な限り低減するという大原則があるんだから。可能な限り低減するように努めないとだめだ」「(原発は)一定程度頑張んないよ。可能な限り低減するんだから。まずそれがありきだろうが」「原子力は北朝鮮のミサイル攻撃に無防備だと、日本は使用済み核燃料を捨てる場所も狭くてないと、全部書けよ」「使用済み核燃料が危ないのは、自明の理じゃないか。北朝鮮がミサイルを打ってきたら、テロリストから攻撃受けたらどうするんだ」「原子力が危ないと。使用済み核燃料を捨てる場所はないと。地層処分も出来る見込みがないと。書けばいいじゃないか。(エネ庁は)なんでそんな恣意的な記載ばかりやってるんだ」――。

これが、「現実的なエネルギー政策」の公約に隠された河野氏の本質といえよう。

電気事業連合会の池辺和弘会長は10日の定例会見で、第六次エネ基案について「(原子力では)今回も、将来におけるリプレース・新増設について明記がなく、依存度低減という記述も残されている。準国産資源で、CO2ゼロエミッション電源でもある原子力を持続的に活用するためにも、早期に明確なメッセージを出していただくことが必要」だと述べ、政府への要望に言及した。果たして業界の声は、総理候補となった河野氏にも届くのだろうか。