「食べ物を燃料に使うな」。世界で使用が広がるトウモロコシやサトウキビを使って作られる燃料のバイオエタノールに、日本でこんな批判がある。米国のバイオエタノール事情を6月初旬に取材した。その活用が進む米国でも同じような批判が、かつてあったという。どのように乗り越えたのか。

バイオエタノールが日本で普及するためには「食べ物を燃料に使うな」の批判を乗り越えなければならない。(イメージ、iStockより)

バイオエタノールが日本で普及するためには「食べ物を燃料に使うな」の批判を乗り越えなければならない。(イメージ、iStockより)

◆米国にもあった「食べ物を使うな」批判

この「食べ物を燃料に使うな」という批判はかなり根強く、日本でのエネルギー関係の世論調査を調べると必ず出てくる。世論調査では、「次に期待するエネルギー」を聞くと、必ず風力や太陽光がバイオエタノールよりも上位になる。それを批判する理由として「世界で飢餓に苦しんでいる人がいるのに、自動車のために食べ物を燃やして使ってはいけない」という趣旨の意見が必ずある。

この反応を記者は日本特有のものかと思った。日本では自然との一体感、そして食べ物に感謝する思想を持つ考えが、文化の底流にある。誰もが食事のたびに「いただきます」と、そこで捧げられた命と作った人に感謝の言葉を述べる。

しかし米国でも食べ物を使うことへの批判は約30年前のバイオエタノールの社会実装の当初からあった。「一般の人たち、また一部の活動家、環境派の政治家から、そうした批判は続いている」(穀物業界団体幹部)という。それを乗り越えたのは「教育」の成果と、その幹部は語った。

ここで日本人の同団体の担当者が説明した。「米国英語の『教育』(Education)という単語は、日本語の『教育』と比べると意味が広い。教えるという上から目線の意味で言っているのではなく、情報提供を丁寧に行うという意味で使われている」といった。その幹部も「その通りで、決して相手を批判する、偉そうに相手に教え込むという意味ではない。私たちは事実を示し、ステークホルダーと対話を続けている」と話した。

◆バイオエタノールを巡る事実

以下、米国の農業団体や関係者が説明する事実を紹介してみよう。

▶︎米国産のバイオエタノールに使用されるトウモロコシは、主に飼料用や工業用に栽培される品種「デントコーン」であり、食用の「スイートコーン」とは異なる。

▶︎デントコーンは、そのでんぷん部分がバイオエタノールに使われ、残りは大半が畜産用資料に使われる。無駄がない。

▶︎世界でも、米国でもトウモロコシの全収穫の10%前後がバイオエタノールに使われる。米国では耕地がそれほど増えないものの、とうもろこしの増産が続いている。これは遺伝子組み換え技術、品種改良、IT活用など農業技術の進歩の結果だ。食糧生産が、バイオエタノールの増産のために抑制されていることはない。

▶︎エタノール生産はトウモロコシ価格を下支えしている。しかしそれで穀物の価格が大きく上昇したことはない。シカゴで世界の指標になる穀物市場が運営されているが、エタノール生産が相場材料になったことはない。食用穀物、トウモロコシの不足が発生したこともない。

▶︎米国産のトウモロコシを原料とするバイオエタノールは、ライフサイクルで見ると、ガソリンに比べCO2排出量を半分以上削減する。輸送部門での気候変動対策として重要な意味がある。

▶︎バイオエタノール産業は米国の農村地域に雇用創出や経済の活性化をもたらしている。さらにその生産と消費、さらには輸出で、米国に利益をもたらす。また開発途上国では、農家の収入向上に貢献している。

このような主張は、使う際の不安を減らすものだ。

◆安い商品として提供され、世論が動く

それでは、情報提供の中で効果があったのは何か。実際に安い値段で売られるようになったこと、そして政府・農務省が消費者の情報提供を行ったことの影響が大きかったという。

6月初旬に訪問したイリノイ州のシカゴ近郊のガソリンスタンドでの店頭小売価格は1ガロン(約4.54リットル)で、無鉛ガソリンが3.35ドル(1リットル換算で約105円程度)、E30(エタノール混合率30%)が3.05ドルで売られていた。つまりエタノール混合ガソリンの方が安い。

バイオエタノールを使うためには、E10以上はそれ専門のエンジン、もしくはガソリンエンジン改装の必要がある。それでも車を多用する米国では、燃料の安さは魅力だろう。もちろん原油価格と穀物価格によって、ガソリンとバイオエタノールの価格は上下するが、20年前からエタノールの大量生産が行われるようになり、混合燃料はその頃から常に安くなっている。燃料そのものに補助金は出ていない。競争力のある商品となっている。特にここ数年、原油価格が上昇気味で、エタノールが選ばれやすくなっている。

◆「農家に利益を」と政府が議論を誘導

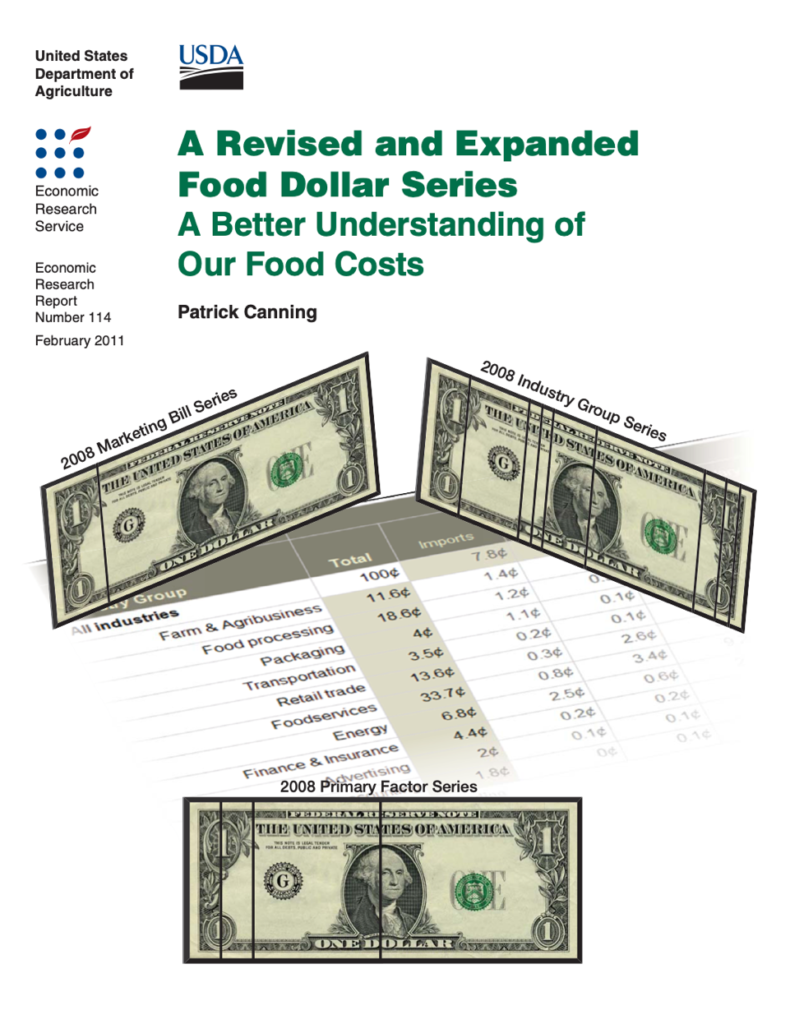

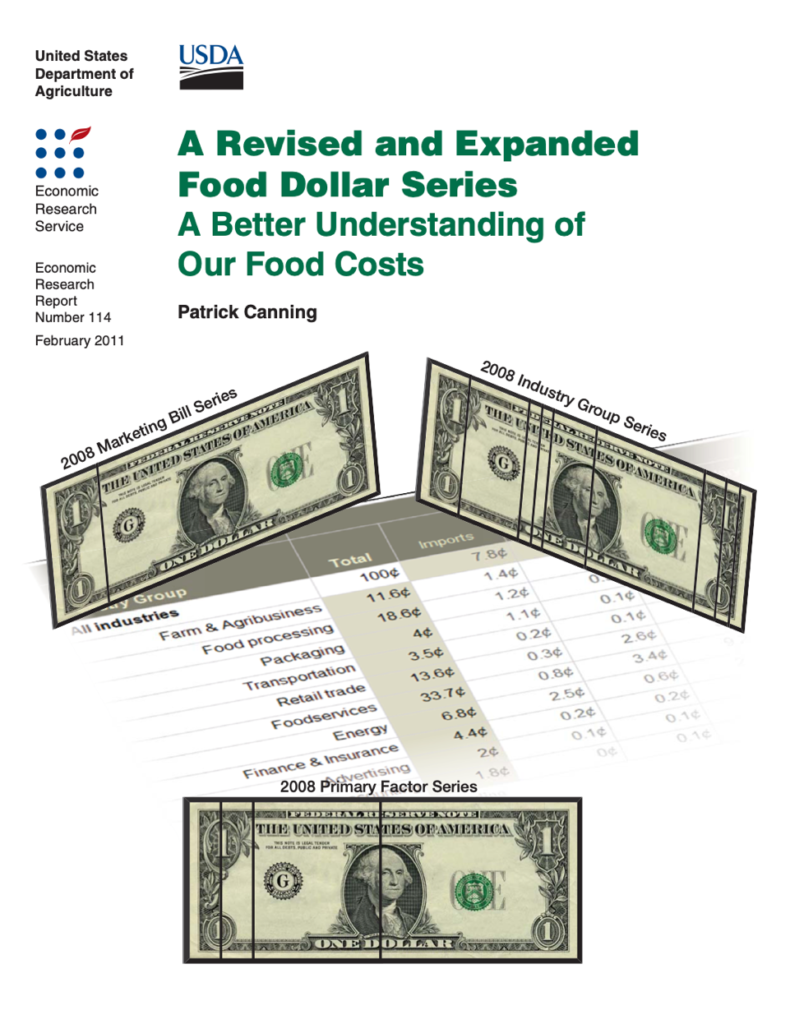

政府の情報提供で特に反響が大きかったのは、農務省が1997年から始めた「フード・ダラーズ」という取り組みだ。消費者が食料にお金を支出した場合に、どのようにそれが分配されるかを示したものだ。お金がどの業界に分配されるのか、支出はどのように使われるのかなどを分析する。

1米ドル(100セント)札を表示して、どのように使われるか、その紙幣を分割する見せ方の工夫をしている。今も続いているが、消費者向けの細かいガイドは2011年から作られなくなっている。

フード・ダラーズのガイド

フード・ダラーズのガイド

その中で注目されたのが農家の収入だ。2011年の資料では、米国民が食品に1ドル支出しても、米国農家の収入は15.8セントしかなかった。食品の加工や流通、販売に回ってしまう。政治家やメディアがこのデータを使って、「農家の収入を増やそう」と主張したという。その増収の手段の一つとして、バイオエタノールが注目され、国民も受け入れるようになった。「自国の農家を守れ」という主張は、どの国でも政治的に受け入れられやすいようだ。

◆大規模導入前夜の日本、何が必要か

日本ではバイオエタノールは輸送燃料向けに大量に使われていない。かつて試験的に製造されたがコストが高すぎ断念された。そして石油業界がその導入に消極的であったためだ。ところが最近は石油業界が態度を軟化して、その販売を系列ガソリンスタンドで検討している。さらに日米関税・貿易交渉で、トランプ大統領が自らバイオエタノールを売り込み、日本政府も応じる構えだ。

政府が騒いでも、消費者がそれを買わなければ意味がない。このエネルギーを導入する場合に、消費者の懸念、特に「食べ物を燃料に使うな」という批判に関係者は向き合うことになるだろう。

日本では、こうした懸念を乗り越えることのできた米国の経験を参考にするべきではないか。「あなたのため、日本のために利益になる商品」という論理を組み立てられることができれば、賢明な日本の消費者は、バイオエタノールを受け入れるはずだ。

フリージャーナリスト 石井孝明