【業界紙の目】佐藤大蔵/セメント新聞社 編集部記者

需要減少が長引く中、ロシア有事に翻弄された2022年はセメント業界受難の年となった。

未曽有の経営環境の悪化に見舞われる中、業界はどのような手で立ち向かおうとしているのか。

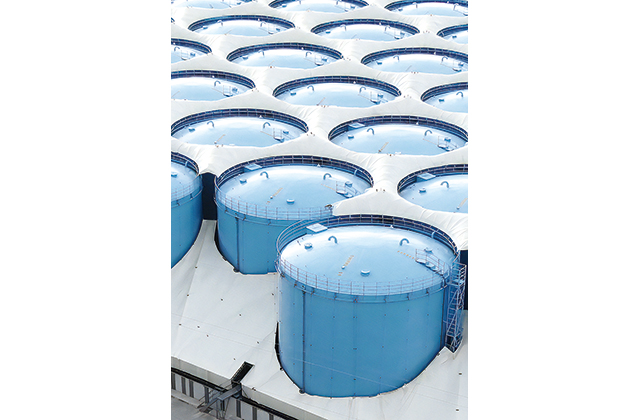

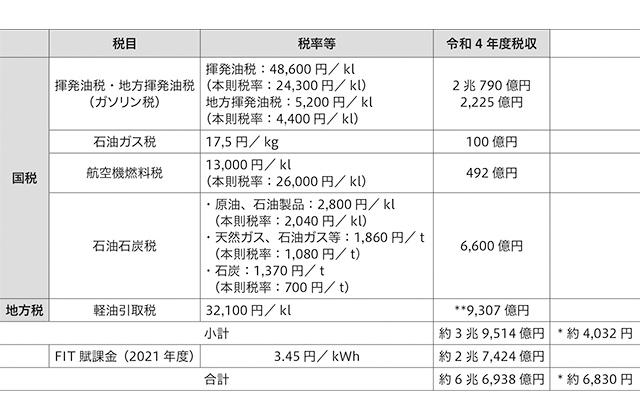

セメントは、原材料となる石灰石などをロータリーキルン(回転窯)で1450℃の高温で焼成し製造する。焼成の際の燃料として多くの石炭を使用しており、国内のセメント製造に当たってはロシア産の石炭が使われている割合が高い。また国際情勢に起因してフレート(海上運賃)が高騰しており、船舶による輸送が多くを占めるセメントに対する打撃は大きい。ロシア・ウクライナ情勢は、生産、輸送の両面で、セメント業界全体に大きな影響を及ぼしている。

政府は2022年4月にロシア炭の輸入禁止を表明。段階的に輸入を削減し、将来的に全廃を目指す方針を打ち出した。この方針を受け、特にロシア炭の使用比率が高い太平洋セメント、住友大阪セメントはロシア以外の産炭国からの代替調達を急いでいる。

太平洋セメントは、22年度予算ベースではロシア炭が6割を占めていた。この比率を下げるため、調達先の多様化を進めている。対象国として米国、カナダ、豪州、インドネシアをベースとし、一部で中国を選択肢に入れて検討。すでに安価なインドネシア炭でトライアルを始めており、今後、使用を本格化させていく。住友大阪セメントもロシア以外からの代替調達を進め、ロシア炭の比率は8割から6割に下がっている。

コスト増で大手は大幅赤字 二度の大幅価格改定を実施

コスト高の影響は各社の業績にも出ており、22年4~9月の決算において、セメント大手は軒並み大幅な赤字となった。太平洋セメントは、売上高は前期比362億円増の3760億円となったものの、各種損益はいずれも赤字に転落。国内セメント事業も足元のコスト事情が引き続き厳しい状況にあり、増収となったものの176億円と大幅な赤字となった。

住友大阪セメントも増収となったものの、営業損失などを計上しそれぞれ赤字となった。中核のセメント事業においてはエネルギー価格高騰を受け、販売価格の改定によりコスト上昇分の価格転嫁を進めてきたが、値上げの遅れやさらなる石炭価格の高騰、為替の円安進行などから大幅に損益が悪化した。

トクヤマは化学品やセメント、半導体関連製品などの販売価格修正を進めたことなどにより、売上高は増収となった。損益面ではそれぞれ減益。22年度に新会社として事業をスタートしたUBE三菱セメントは、親会社のUBE、三菱マテリアルの連結損益計算書によると売上高が2814億円で、損益面では営業損失200億円、計上損失186億円、親会社株主に帰属する純損失263億円となり、通期でも大幅赤字となる見通しだ。

長引く需要の低減に加え、20年以降の新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、さらに需要の状況が急速に悪化。加えてロシア・ウクライナ情勢に起因するコスト高の影響により、セメント業界の経営環境はこれまでにない厳しいものになっている。

このため各社は、セメント価格の値上げを打ち出している。製造コストの大幅な上昇に伴うコストアップ分を価格に転嫁するため、21年12月から22年春にかけて各社は1t当たり2000~2400円の値上げを実施した。22年度上期末までにおおむね満額を獲得している。

ただ、ロシア・ウクライナ情勢の影響でさらにコストが上昇。22年春分の値上げを打ち出した時期から石炭価格がさらに高騰し、一時期は1t400ドルを超える水準で推移した。この状況を受け、22年10月から3000円程度の追加の値上げに乗り出している。

特に太平洋セメントは、22年6月にセメント製造用の石炭価格高騰を、セメントやセメント系固化材価格に反映する価格改定方式について、セメント業界で初となる石炭価格サーチャージ制度を導入することを表明した。なお、8月にはサーチャージ方式と、定額価格改定方式(1t当たり3000円)のいずれかを購入者が選択する方式を採用すると発表した。

セメント業界において、メーカー各社が過去に例のない短期間で二度にわたる大幅な価格改定に踏み切る背景には、将来に向けてセメントの安定供給をはじめサプライチェーンを継続できないとの強い危機感がある。

生産体制見直しへ 労働時間改善やCNも課題

需要の大幅減に加え、ロシア・ウクライナ情勢の影響で、各社は生産体制の見直しも余儀なくされている。UBE三菱セメントは、22年9月に、セメント生産体制の見直しを行うことを発表した。23年3月末をめどに、主要工場のひとつである青森工場の操業を停止。伊佐セメント工場(山口県)は生産縮小を図る。

これまでセメントなどを手掛けてきた総合化学メーカーのデンカは、22年10月にセメント事業からの完全撤退を表明した。同社のセメント販売事業などについて、23年3月末をめどに新たに設立する100%子会社へ吸収分割により承継させた上で、太平洋セメントに当該子会社の全株式を譲渡する。青海工場(新潟県)でのセメント生産や石灰石の自社採掘についても、25年上期をめどに停止する方向だ。

セメントの国内需要は、20年度に54年ぶりとなる4000万t割れと記録的な低水準に落ち込んだ。長期的には3800万~4000万tの水準で推移するとみられる。今後大幅な需要の増加が見込めない中、セメント業界は、将来の事業存続に向けた大きな転換期を迎えている。コスト高への対応に加え、時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」も間近に迫っている。早期の値上げ完遂により適正価格を確保し、国内セメント事業を立て直すことが直近の最重要テーマとなる。

また、他の製造業と比較してCO2排出量が多いセメント産業では、カーボンニュートラル(CN)への対応は避けて通ることができない最重要課題だ。CO2削減にとどまらず、いかに成果を事業に組み入れ将来の成長戦略につなげていくかが重要なポイントとなる。

〈セメント新聞〉〇1949年2月創刊〇発行部数:週刊2万部〇読者層:セメント業界、生コンクリート業界、コンクリート製品業界、建設業界など