飯倉 穣/エコノミスト

1,山手線で車内広告を見かけた。「情報ソースが偏ると自分まで偏る気がする」(N新聞)。若い目が貴方は如何と凝視する。原子力を巡る新聞報道やテレビ番組のコメントが頭に浮かんだ。多くの人は報道頼りである。

政策情報や様々な報道は、どの程度原子力利用の賛否に影響を与えるだろうか。原子力利用推進の立場から、今日必要な情報の提供を考える。

2,経済で国内物価上昇と賃上げの話題が続く。海外発なので、現経済の流れは自然である。対策は総需要抑制の下で、節約、エネルギー供給対策、便乗値上げ監視が基本である。当面緊縮的な金融・財政政策で望み、非化石確保で、再エネ推進は当然なので、原子力が鍵となる。

政府は、「GX実現に向けた基本方針―今後 10 年を見据えたロードマップ(以下GX基本方針という)」を閣議決定した( 23年2月 10 日)。報道は語る。「原発回帰 閣議決定 GX基本方針」「熟慮なき原発回帰 パブコメも説明会も方針案後」(朝日2月11日)、「政府GX方針決定、拡大探る 脱炭素投資米の1/6 原発建て替え明記」(日経同)。公正・公平・中立を旨とする各紙の見出しが原子力の賛否を暗示する。

3, GX基本方針は「原子力は、出力が安定的であり自律性が高いという特徴を有しており・・脱炭素のベースロード電源としての重要な 役割を担う。・・原子力比率 20~22%の確実な達成に向けて、安全最優先で再稼働を進める・・厳格な安全審査が行われることを前提に・・一 定の停止期間に限り、追加的な延長を認めることとする」と述べる。S&B推進、新規建設面で弱さもあるが今後のエネ情勢を考えれば前進である。

原子力委員会も原子力利用に関する基本的な考え方の改定に向けて意見募集した。又従来から幾つかの原子力発電所の再稼働説明会で、地球温暖化、エネルギー安定供給、脱炭素化の視点から、原子力の必要性を説明している。政府・事業者は、原子力政策関連の広報をしているが、国民はその活動と主張内容にどの程度関心があるか。関係者どまり、マスコミ報道次第の面がある。

4,90年代以降、マスコミは、担当官庁・事業者の原発事故対応を非議してきた。現在も、福島事故の経験から「益なく負では」と伝える。再生エネ信奉者は、再エネで十分エネ確保可能と、原子力利用に首を振る。

故に岸田政権の方針に、メデイアのコメントは批判的である。国民的議論や国会討議が乏しいと報道する。原子力懐疑の立場から見れば、原子力依存復帰に耐えられない。物価高騰に伴う家庭負担を、補助金バラマキ、再エネ推進の国内対策で解決可能という主張を紹介する。その力説と裏腹に、再エネ開発の困難さも浮き彫りになっている。国土利用計画も無い中で、所謂「開発・環境問題」「土地利用問題」が浮上すれば、調整は長期となる。

5,現在国民の雰囲気は変化している。何故か。東日本大震災・原発事故は、歴史的、政治・社会的、科学的に大衝撃を与えた。当時先行き悲観的な見方が支配した。経済的事案として調査すれば1%問題であった。ショックの影響で直後の実質GDPは減少したが、11年は微減だった。それを菅直人政権の震災対応とりわけ原子力発電停止で、電力供給不足を招来し、生産面から全国に不安を拡散させた。そして10年一昔である。福島原発再構築の夢は放棄されたままだが、物理的復興は一段落である。

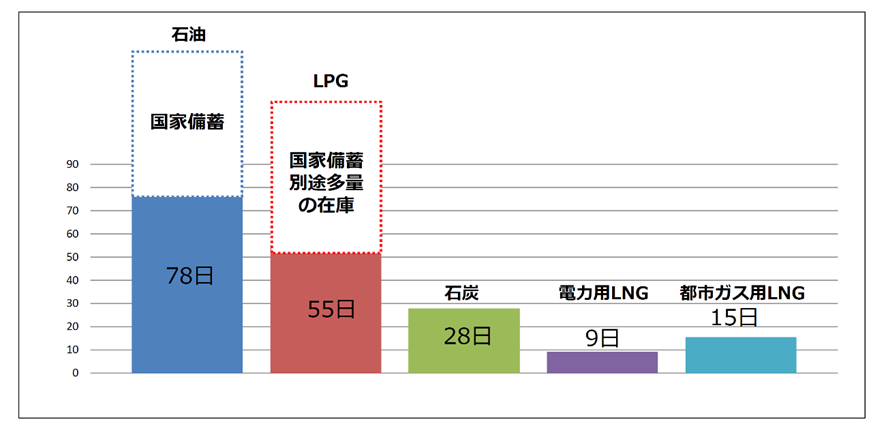

東日本大震災後、原子力停止で約3兆円弱/年(現在燃料費増で5兆円弱)の負担に加え、再エネ料金の加算(3兆円弱)もある。そこに今回のロシア・ウクライナ戦争に伴うエネルギー価格上昇である。輸入増で年間数十兆円前後の所得移転が生じる。その影響は国民125百万人すべてに及ぶ。石油価格、電力・ガス料金の大幅値上げが負担を強い且つ食品等生活必需品の値上げに波及する。当然給料増は少ない。国民は、マスコミに知恵を求める訳にもいかず、他の選択肢もないので原子力活用やむなし且つ現実的な対策と考える。

思えば12年以降毎回国政選挙で、原子力廃止を社説とする新聞等は、常に原子力を選挙の争点に掲げた。選挙民は紙面とは別の反応であった。雇用・経済問題に関心が高く、その延長に世論はある。現下の空気は、財布の中身が軽くなる現実に抗しえない、国民の毎日の生活感覚が支配している。

6,その先の原子力をどう考えるか。発電事業者の原子力推進理由は、燃料安定供給、電力安定供給、発電時CO2非排出、電気料金安定貢献を挙げる。政策サイド(経産省)は、エネルギー政策として世界のエネルギー事情(地政学的不安定)、エネルギー自給率の低さ(資源小国)、環境問題(非化石エネ選択)から説き起こし、安定供給(ウラン資源分布状況、準国産エネルギー、大量供給可能)、安定低廉な電源(変動費を資本費に転嫁、他電源比較)、温室効果ガス排出抑制への貢献(非化石エネ)を利点と述べる。そして福島事故考慮の安全対策の徹底(安全規制の強化)を強調する。

具体例として他電源と原発のコスト比較(21年8月試算)を説明する。原子力約11円/kwh、太陽13円、風力20円、LNG火力11円(現在20円超)である。又エネルギー密度考慮の開発面積比較(100万KW発電所用面積原子力0.6㎢、太陽光発電58㎢、風力214㎢)等も紹介する。暫く政府方針に多くの人は黙諾か渋々であろう。

7,次の課題は何か。原点に戻る。原子力不承不承の立場なら、政策担当官庁の説明に今は沈黙しても,疑念を消さない。批判的報道と論調も根強い。どうも原子力を必要とする論拠・情報に何か不足がありそうである。その一つに原子力利用への反対派の問題提起・懐疑に対する世間的な意味での回答情報不足がある。原子力反対派・批判派・懐疑派の問題提起を、文献等から拾い上げれば、利用物質、利用施設、放射能汚染、管理時間(人間的時間スケールとの乖離)に係る16項目(字数の関係で省略)で、概括すれば、7つである。①原子力施設の立地条件(自然災害)、②原子力施設の材料・機器・システムの健全性(放射線劣化等)、③原子力施設の運転管理体制(人間の限界)、④核燃料物質と放射能管理・処分(立地問題)、⑤実証による検証不可問題、⑥事故の影響の大きさと未曾有さ、⑦核拡散等の問題に及ぶ。

一般的に言えば知的水準の高い人の言説である。指摘はそれぞれ論者の経験や事実に根ざしており、ある意味で可成り的確な見方を提供している。原子力と縁が薄い人なら頷く見方もある。何故か、あの元首相達も同調した。市民・メデイアの中には、情熱的に問題提起する批判書や報道を好む。それらの情報は容易にアクセス出来る。

8,これらの疑問に推進サイドは網羅的、的確に答えているだろうか。個別に原子力専門家に問えば、合理的且つ納得出来る回答を得ることは可能である。ただ提起項目について、物理・化学等学問的基礎を踏まえた専門的知識も紹介し且つ一般人にも分かりやすい広報や解説書に接した経験がない。ネット上でも網羅した説明を見かけない。原子力関係科学技術者・政策担当者は、疑問点の説明を専門的過ぎると判断し、あるいは周知のことと考え重ねて説明する意識が希薄な感もする。

今後の原子力展開を考えれば、改めて各論点を平易に情熱的に分かりやすく説明する偏りのない情報が必要である。原子力批判派の情熱的な主張に、それを越える熱意で、丁寧に反論・解説情報を作り、公開情報にしていただきたい。勿論基礎知識のない素人に伝えることはかなり難しい事であるが。

批判派の指摘事項を原子力開発の担い手が止揚することが出来なければ、偏る自分を膨らまし、原子力の展開は厳しくなる。

【プロフィール】経済地域研究所代表。東北大卒。日本開発銀行を経て、日本開発銀行設備投資研究所長、新都市熱供給兼新宿熱供給代表取締役社長、教育環境研究所代表取締役社長などを歴任。