再エネ主力電源化を掲げる経済産業省は、送電線利用ルールでも再エネ優遇に踏み切った。業界関係者からは、送配電を中心とした中央集権的な電力システムへの回帰だとの見方も出ている。

経済産業省は、非効率石炭火力のフェードアウトと合わせて、送電線利用の先着優先ルール見直しの検討に着手した。電源の限界コストの安い順に供給する「メリットオーダー」を全国で徹底することで、送電線混雑時に後から接続した再生可能エネルギーが、火力や原子力よりも先に出力抑制を受け、不利にならないための措置だ。

再エネ大量導入と供給安定性の両立が求められる

再エネ大量導入と供給安定性の両立が求められる

再エネ主力電源化を目指す上では避けては通れないルール変更であり、経済性と安定供給性とどう折り合いを付けるかが課題だ。これについて、再エネ業界関係者は、「風力や太陽光の変動を抑制し安定した出力で供給できるのであれば、再エネ導入のために調整力を大きく増やす必要はない。それを前提にすれば、経済性・環境性の観点から、火力電源と再エネのどちらを先に出力抑制するべきかは明らかだ」と強調。その上で、これを機に、9電力エリア内での系統運用という既存の概念にとらわれることなく、将来の社会的価値創出に資する地域間連系線・地内系統設備の整備、運用制度改革が進むことに高い期待を寄せる。

対照的に、戦々恐々とした面持ちで議論の行方を見守るのは火力発電事業者だ。今回の見直しで非効率石炭どころか、高効率石炭やLNG火力までもが自ら事業計画を作り稼働させることができなくなる恐れがあり、新設電源の場合は投資回収すら危ぶまれる。電力自由化を見据え、さまざまな企業が発電事業に進出したこともあって、影響が及ぶ範囲は非効率石炭フェードアウトの比ではない。

とはいえ、これは突如降って湧いた議論ということでもないようだ。系統利用を巡っては、2018年10月に地域間連系線に「間接オークション」の仕組みが導入され、既に先着優先からメリットオーダーに応じたルールに移行済み。ある新電力関係者は、「この当時、電力広域的運営推進機関の幹部らは、地内への導入の検討も進めると明言していた。いつか爆弾になると思っていた」と、水面下の動きを示唆する。

ノンファームを見直し 経過措置求める声も

接続ルールの見直しは、現在広域機関で検討されている系統増強を伴わずに接続量を拡大する「日本版コネクト&マネージ」の取り組みの一つである「ノンファーム型接続」がベースとなる方向。

これまでの検討では、先着優先の考えに基づき、系統混雑時以外の余裕分がある場合に限り後着者であるノンファーム電源が接続できるとしてきたが、これを、後から入ってくる再エネを先着電源に対しても優先させる仕組みに変えようというのだ。

そうなると、同じ地内系統に接続している既存の火力発電の稼働は再エネの出力次第ということになり、事業の不確実性が高まる。もちろん、現行ルールが継続されることを見込んで計画された新設電源の建設は、暗礁に乗り上げる可能性が高い。

発電事業を手掛ける新電力関係者は、「再エネ導入でメリットオーダーを実現し長期的に社会コストを下げることは不可欠。40~50年経過した発電所が先着優先の既得権益を持ち続けることは確かにおかしい」と、見直しの方向性には理解を示しつつも、「大規模な投資をした事業者が、突然のルール変更で投資回収できなくなるようなことは許容できない。送電線の権利確保にも負担が発生しているので、一定期間は権利を認めてもらう必要がある」と述べ、経過措置の重要性を強調する。

地域間連系線に間接オークションを導入する際には、10年間の経過措置が設けられたこともあり、地内系統についても経過措置が設けられるのか、設けられるとすればどのくらいの期間かが、議論の焦点の一つとなる。

発電事業者の財産権の問題以外にも、地内へのメリットオーダー導入にはさまざまな課題がある。例えば、再エネ拡大に伴う系統の慣性力低下への懸念だ。電力システムの周波数変化を自律的に小さくする〝慣性〟を有する火力などの発電機が供給システムから大規模に抜ければ、発電機や送電線のトラブルなどでグリッドに対する供給力が失われた際、電力システムを安定的に保つことができなくなり、最悪の場合、全域停電、いわゆるブラックアウトに至る。 社会コストが下がるからとメリットオーダーに偏重した議論を進めれば、安定供給に支障が出かねないのだ。7月には、広域機関で「地内系統の混雑管理に関する勉強会」(座長=松村敏弘東京大学教授)が立ち上がり、年内にもこうした混雑管理に関する課題の洗い出しと議論の方向性まとめるべく、検討が始まっている。

BG制度は形骸化? 送配電が一元管理する世界

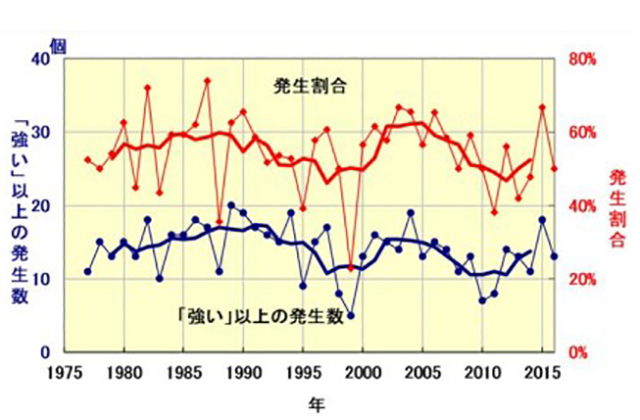

系統接続のルール見直しで、即影響を受けることになるのが千葉エリアだ。同エリアには、958万kWもの洋上風力の接続申し込みがあり、これに対応するべく、東京電力パワーグリッドが試行的にノンファーム接続の取り組みを進めている。問題は、これだけ大量の風力が地内の基幹系統に接続されたとして、刻一刻と変わる出力の変動に合わせてだれが同時同量を達成するか―だ。

現在は、バランシンググループ(BG)制度の下、自社や他社の契約電源から需要に合わせて電気を供給し、系統運用部門への受け渡し時点までBG単位で同時同量を達成することが求められる。

しかし前出の新電力関係者は、「同時同量計画時の発電予定から大きく変更してでも再エネを大量導入しようというのであれば、BGごとの30分同時同量では電力の安定品質を維持できなくなる」と指摘。送配電事業者が、再エネの出力変動に合わせてエリア内の火力電源に対し稼働指令を出す「パワープール」へと徐々に移行していくだろうと予想する。

それは、送配電事業者を中心とした電力システムの再「中央集権化」にほかならない。今回の接続ルールの見直しは、単なる系統へのアクセスの問題だけにはとどまらず、電力システムを根本から変える破壊力を秘めている。