【福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.4】石川迪夫/原子力デコミッショニング研究会 最高顧問

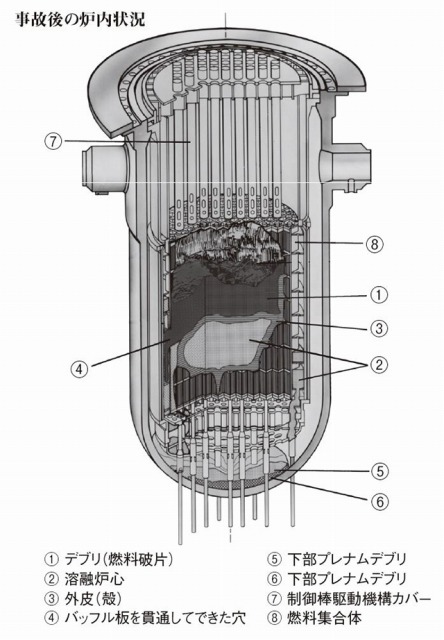

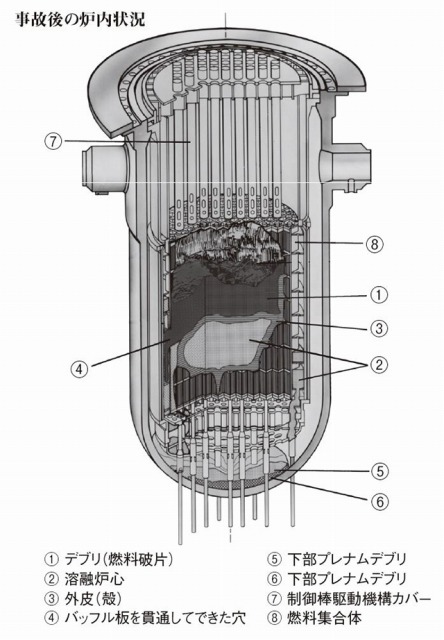

TMI(スリーマイルアイランド)事故での炉心溶融の姿を克明に描いたスケッチ図がある。

溶融炉心は元の位置にとどまり、メルトダウンは起きなかったことが分かる。

TMI事故の溶融炉心のスケッチ図をまず見てほしい。TMI事故の15年くらい後の1995年ごろに発表されたもので、世界に1枚しかない克明なスケッチ図だ。事故炉の廃炉を考える上で非常に役立つから、廃炉関係者には保存をお勧めする。

図に沿って番号順に説明する。

①のデブリ(debris)は鉱滓を意味する英語で、小さく壊れた燃料破片が山積みになっている。

②は、溶融炉心。燃料と炉心材料が溶融してできた合金だ。

③は、溶融炉心を包む殻で、成分は燃料棒を主体とした炉心材料の溶融混合物と考えられる。

④は、炉心を囲むバッフル板に開いた穴で、殻の中の溶融炉心がデブリの重量に押されて横に移動して接触し、板を溶かしたという。

⑤は、この穴から流下した溶融炉心が容器の底で固化した層だ。

⑥は、制御棒(銀、カドミウムなど)が溶け落ちた層で、⑤の下層にあるのは、融点が低いために早期に溶融したからという。

⑦は炉心上部にある制御棒駆動部の保護カバー、⑧は炉心の最外周に配置された燃料棒。いずれも炉心溶融の熱影響を受けていないかのごとくに描かれている。

スケッチ図の着目点 燃料棒が三つに変化

スケッチ図の着目点は二つだ。その一は、燃料棒が①②③の三つになり、区別して描かれていることだ。理由は、それぞれが違った物に変化しているからだ。

①のデブリは高温の燃料棒が壊れた残骸で、欠けたペレットと考えればよい。燃料実験をしていると常に出合う代物だ。

②の溶融炉心は、燃料棒が崩壊熱により殻の中で加熱されてできたウラン、ジルカロイ、酸素の三元素合金に、溶けた炉心材料が加わってできた一種の合金だ。③の「卵の殻」がるつぼとなって合金ができたと思えば分かりやすい。

③は材料的には②とほぼ同じだが、燃料集合体の隙間に溶けた合金や炉心材料が詰まって出来上がったと思われる。②と③の違いは、②は均質の合金であるからドリルが楽に通ったが、③は解体時ドリルが通らない堅い部分が所々にあったという。溶融した二酸化ウラン(UO2)は非常に堅いから、それであろう。

溶融炉心は、どのような経緯で、いつできたのであろうか。事故データを基に考えてみよう。

事故記録には、ポンプを回して大量の冷水が炉心に入った途端に、約80気圧に下がっていた原子炉圧力が、150気圧以上に急上昇して安全弁が開いたとある。その間わずか2分足らずだ。炉心に大きな発熱が生じたことは間違いなく、その後に水素爆発が生じたことから判断して、高温の被覆管ジルカロイと水の反応が発生したのが原因とみられる。この反応については11月号で詳しく述べる。

①②③のできた順序は殻の中で溶融炉心ができたことから考えて、ジルカロイの反応熱が燃料棒を溶かして殻を作り、その中に閉じ込められた炉心材料が崩壊熱によってゆっくりと加熱されて溶融炉心となり、その後に落下してきた燃料棒の残骸が殻の上に堆積しデブリ層となった、というのが無理のない形成の順序であろう。

なお日本では、溶融炉心もデブリも一緒くたにしてデブリと呼んでいるがこれは間違いでスケッチ図の作成者に対して失礼である。外国の混乱を招かぬよう、学術用語は正しく使ってほしい。

炉心溶融は中央部のみ メルトダウンは起きず

話をスケッチ図に戻す。注目点の第二は、⑦炉心上部にある制御棒駆動部のカバーや⑧最外周に置かれた燃料棒に著しい変形や変色がなく、元の状態のように描かれていることだ。炉心溶融を作った発熱は炉心の中央部を溶かしただけで、炉心の端には大した影響を及ぼしていないことを示している。

これは原子炉の発熱の仕組みに関わる事柄だから説明しておこう。原子炉の中の発熱は炉心の中央部で大きく、外周部では小さい。その理由は、外周部の中性子は炉心の外に漏れ出すので、中央部と比べて核分裂量が少なく、崩壊熱が減るためだ。結果、外周部燃料の温度上昇は小さい。TMI事故においては、最外周燃料棒は、ジルコニウムの酸化被膜ができる温度まで上昇しなかったので、反応も起きず、元の状態のまま残ったと考えられる。

TMI事故で、ジルコニウム・水反応が起きた時間は、総計約20分である。この時間内に炉心中央部では高温の被覆管が燃焼して、燃料棒を溶融し卵の殻を作った。

これに対して外周部の燃料棒は温度が低く水と反応しなかった。中央部での激しい発熱は水中の発熱であることに加え、卵の殻や燃料棒などが熱遮蔽体として働いたので、中央部から離れた場所にある物体には熱の影響が及ばなかったのであろう。

ジルコニウム・水反応が、高温の燃料棒にのみ生じる水中発熱であることを考えれば、炉心溶融が炉心の中央部にだけ起きたことは、なるほどとうなずける。

なお卵の殻の上面が平らになっているのは、デブリの重量に押されて殻の中のガスが抜け、まだ軟らかかった上面がへこんだ結果と説明されている。

以上がTMI事故のスケッチ図の説明だ。ご覧になったように、圧力容器内での変化は炉心中央部に限られて、溶融炉心は元あった場所にとどまっている。流下した一部の溶融炉心も、圧力容器の底で固化している。圧力容器を溶かした痕跡もない。

TMIの炉心溶融は、溶融炉心が流れ落ちて圧力容器の底を溶かすという、福島事故後にテレビで度々放映されたメルトダウン映像とは全く違っている。TMI事故ではメルトダウンが起きていない。この事実を読者諸兄はしっかりと記憶してほしい。

詳細は拙著『考証 福島原子力事故炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』を参照いただきたい。

いしかわ・みちお 東京大学工学部卒。1957年日本原子力研究所入所。北海道大学教授、日本原子力技術協会(当時)理事長・最高顧問などを歴任。

いしかわ・みちお 東京大学工学部卒。1957年日本原子力研究所入所。北海道大学教授、日本原子力技術協会(当時)理事長・最高顧問などを歴任。

・福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.1 https://energy-forum.co.jp/online-content/4693/

・福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.2 https://energy-forum.co.jp/online-content/4999/

・福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.3 https://energy-forum.co.jp/online-content/5381/