【識者の視点】中島みき/国際環境経済研究所・主席研究員

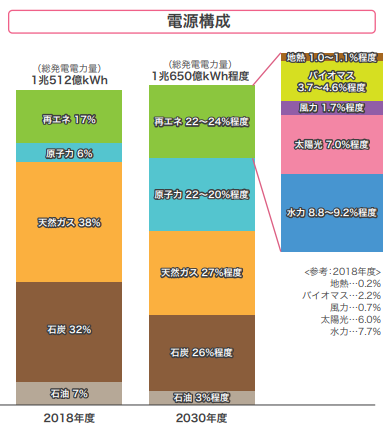

2050年の脱炭素社会実現に向け、企業による再生可能エネルギーへの投資意欲が高まっている。

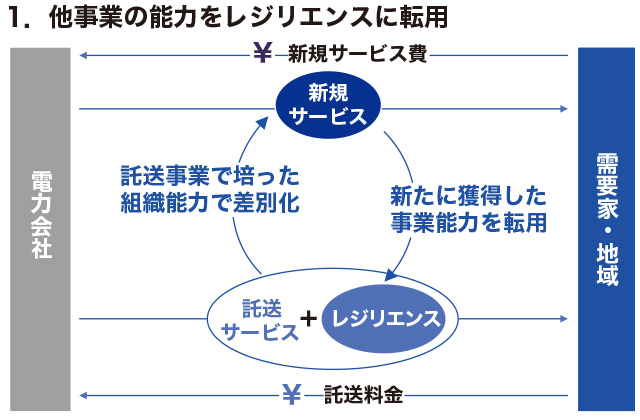

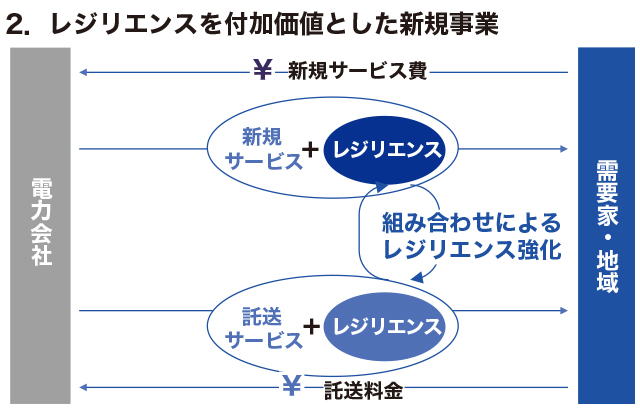

再エネの市場統合が進む中、新たなビジネスの可能性を探る動きが注目される。

2050年カーボンニュートラルに向けた動きが加速している。

ESG(環境・社会・統治)投資は、18年に16年比4倍に拡大。20年時点の資産残高は約310兆円で、日本の総運用資産に占める割合は51・6%をになっている。17年に約2000億円だったグリーンボンドの国内の発行総額は、20年に1兆円を突破した。

再生可能エネルギーの導入が加速されている印象を受けるが、現実はそう単純ではない。ESG投資は、環境のみならず社会、企業統治も考慮した投資をいい、必ずしも再エネ投資とは限らないのだ。

グリーンボンドに関する公表データを見ると、太陽光発電事業に関連するものが多いが、新規建設に伴う資金調達のみならず、(第三者からの)既存の設備取得に伴うリファイナンス資金も一定数見受けられる。既存設備を売買するセカンダリーマーケットでの取引も、新規の投資としてカウントされはするが新たな再エネ設備が追加されるわけではない。

再エネ投資は拡大するも 設備の増加は限定的

実際、資源エネルギー庁の資料で再エネの年度別導入量を見てみると、導入量の大宗を占める事業用太陽光の導入量は、14年度の857万kWをピークに低下し、至近3カ年は480~490万kW前後で横ばいが続いている。無論、新規の建設資金を投じてから運転開始までには一定の期間を要するためタイムラグはあるが、前述した資金の伸びほど拡大していないことは明らかだろう。

事業用太陽光の買取単価は、制度導入当初(12年度)の40円から毎年、コストの低減傾向に従って低下。17年度からは段階的に入札制が導入され、20年度には平均落札価格が11円台となった。

政府の調達価格等算定委員会は、システム費用がトップランナー水準でkW 14・2万円、土地造成費が同0・4万円、そして接続費が同1・35万円程度と想定している。

この水準では林地開発を伴う大規模造成は困難であり、多額の接続費用を要する立地地点のプロジェクトの実行は難しい。おのずと限定的な地点で、中小規模案件が開発のメインにならざるを得ない。

全国銀行協会によれば、大規模案件の資金調達には、レバレッジ効果により事業者の収益性を高められるプロジェクトファイナンスが活用されることが多い。

格付け機関が公表する評価ポイントでは、極めてプレーンな太陽光開発プロジェクトの場合、スポンサーの想定するキャッシュフローをベースに、DSCR(Debt Service Coverage Ratio=元利返済前のネットキャッシュフローを元利金返済額で除したもの)の要求水準は、格付けAレンジで1・5前後、BBBレンジで1・3台の前半と考えられている。もちろん、個々のプロジェクトのリスクによるが、この水準のキャッシュフローを生み出せるかが焦点だ。

新規開発のハードルが高くなると、メガソーラーを獲得したい事業者はセカンダリー市場へと向かう。最近では、ガス・石油会社も含めたエネルギー企業はもとより、RE100の加盟企業やサプライチェーンの要請を受けた事業会社などの関心も高まっている。