【原子力発電所の再稼働】

インタビュー:本部和彦/東京大学公共政策大学院TECUSEプロジェクトアドバイザー

再稼働を巡り、国や需要地が立地自治体に寄り添う姿勢が求められている。

原子力政策に詳しい本部和彦氏は、交付金など従来の仕組みにとらわれない利益還元策を提案する。

─わが国の原子力発電の必要性についてどう考えますか。

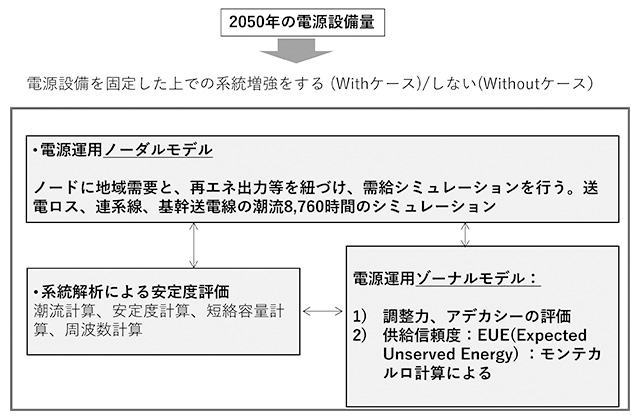

本部 急増が見込まれる電力需要への対応、パリ協定が求める国が決定する貢献(NDC)で示した温室効果ガス(GHG)削減目標達成のために、原子力発電所の再稼働は必要不可欠です。また再生可能エネルギーは開発が太陽光発電に集中したことで、全国で出力抑制しなければならない状況となっています。風力発電も電力需要が高い夏場には利用率が低下するなど課題があり、GHGを排出しない大型のベースロード電源としては当分の間、原子力しか選択肢がありません。

原子力の価値を再考 企業誘致にもつながる

─政府は8月、柏崎刈羽原子力発電所(KK)再稼働に焦点を絞った原子力閣僚会議を開催しました。再稼働に向けて避難道路の国費での整備といった方針を確認しています。

本部 現在も電源立地地域対策交付金が新潟県に交付され、KKが立地する柏崎市と刈羽村以外も恩恵を受けています。また柏崎市と刈羽村、周辺自治体には電力契約に対する給付金が存在します。今後は女川原子力発電所で作られた電気が新潟県に流れてくるでしょう。しかし小売りが自由化されたとはいえ、

新潟県は東北電力の管内で、「KKが再稼働しても電気は首都圏で使われて地元にはメリットがない」という声が根強いのも事実です。これまでは交付金や給付金など税金で地元の負担に「お返し」をしてきましたが、これは立地に対してのお礼的な意味合いがありました。しかし、これからは原子力発電所の「稼働」に対して、新たなメリットを与える必要があります。

─何か手立てはありますか。

本部 原子力が生み出す価値とは何でしょうか。一つは私たちの生活に欠かせない電気を作ることです。電気は需要地に運ばれて初めて価値を持ちます。

もう一つの価値は非化石価値を生み出すことです。いま非化石価値の取引は固定価格買取(FIT)制度の電源を対象とした「再エネ価値取引市場」と、原子力を含む非FIT電源が対象の「高度化法義務達成市場」の二つに分かれています。現状では、KKの非化石価値は東京電力の供給区域に広く薄く配分されることになりますが、非FIT非化石価値を立地自治体に還元する仕組みを作ってはどうでしょう。交付金や給付金は限りある税金の振り分けで財源的な制約があります。しかし発電事業者の保有する非FIT非化石価値であれば、そうした制約はありません。

例えば新潟県に立地する企業が、非化石価値を優先的に購入できるようにする。企業はGHG排出規制への対応が容易になり、データセンター(DC)などを手掛ける電力多消費企業の進出も期待できます。