【脱炭素時代の経済評論 Vol.06】関口博之 /経済ジャーナリスト

例えば沖合かなたにある洋上風力発電で作った電気を、蓄電池を載せた船で港に運んでくる―。そんな構想が進行している。念押しのため繰り返すが、電気で動く船ではなく、電気を運ぶ船の話だ。

これをビジネスとして提唱しているのがパワーエックス。蓄電池や充電器の開発製造で成長するベンチャーだ。世界初というその電気運搬船の計画によると、船はコンテナ型蓄電池を96個搭載、陸上の大型蓄電所並みの24万kW時の電気を1隻で運ぶ。電動で300㎞の航続距離を目指す。今治造船と共同で来年初号船の建造を始め、2026年完成が目標だ。プロジェクト本格化のため今年、事業を分社化もした。

提供:パワーエックス

再エネ電源が増える中、出力制御せざるを得ない余剰電力を今後どう生かすかは課題。送電網の増強や系統用蓄電池の活用、水素に変換して貯めたり運んだり。どれも重要だがコストが莫大だ。そこで考えられた電気運搬船だが、果たして成算はあるのだろうか。

第一の用途は「系統送電網の補完」だという。たとえば北海道で余った再エネ電力を充電してきて、本州側の拠点で放電する。もちろん連系線拡大ほどの容量は担えないが、機動的な融通には役立ちそうだ。

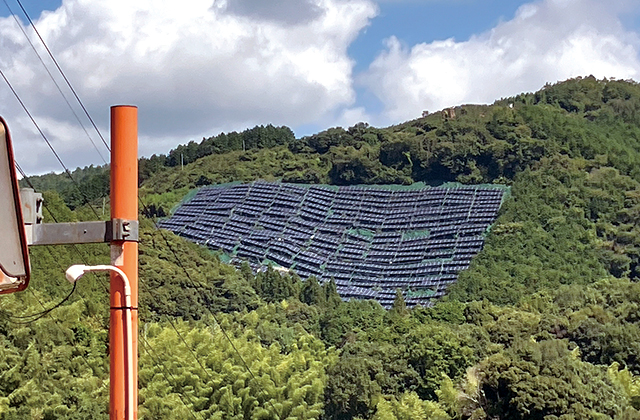

第二の用途が「洋上風力電力の大消費地への供給」。つまり海底ケーブルの代わりだ。洋上風力について政府は40年までに3000万~4000万kWの案件形成を目標に掲げる。そのため対象海域をEEZ(排他的経済水域)まで広げる法案も閣議決定。その主力は浮体式洋上風力になる。

概して陸から離れるほど風況は良く、その平均風速がわずかに上がるだけでも発電量は格段に増えるとされる。そこはおのずと水深も深くなるが、従来、海底ケーブルの敷設実績があるのは水深300mまでの区域だという。これでは浮体式にしたとしても海域が限られ、ポテンシャルを生かし切れなくなる。今後ケーブル敷設技術が進展するにしても、船で運べば早期に実現できるという発想なのだ。

適地はあるのだろうか。パワーエックスが想定する一つが相模湾沖。洋上風力で作った電気を現地で充電し、横浜港に運んで系統設備につなぐ。現時点ではこのエリアに洋上風力の計画自体ないが、こうしたことが実現できれば関東地区も北海道や東北と同等の洋上風力のポテンシャルを持つことができると試算する。可能性を見据えて今年、横浜市および東電パワーグリッドと3者で連携の覚書も結んだ。そこには横浜港に入る大型クルーズ船向けの陸上電力供給というプランも盛り込まれている。

電気運搬船という構想は、まだ夢物語のようでもある。そもそもがパワーエックス創業者で、前職では通販サイトZOZOの取締役も務めた伊藤正裕社長の「素人のアイデア」(同社関係者)だったという。今回筆者が意見を求めた業界人も無言で首をかしげてしまった。ただこの電気運搬船、実は昨年改定された国の海洋基本計画にも文言が書き込まれている。こうしたベンチャーの挑戦を実らせてこそ、新産業の創出も可能になるのだ、とワクワクもしている。

・【脱炭素時代の経済評論 Vol.01】ブルーカーボンとバイオ炭 熱海市の生きた教材から学ぶ

・【脱炭素時代の経済評論 Vol.02】国内初の水素商用供給 「晴海フラッグ」で開始

・【脱炭素時代の経済評論 Vol.03】エネルギー環境分野の技術革新 早期に成果を刈り取り再投資へ

・【脱炭素時代の経済評論 Vol.04】欧州で普及するバイオプロパン 「グリーンLPG」の候補か

・【脱炭素時代の経済評論 Vol.05】小売り全面自由化の必然? 大手電力の「地域主義」回帰