NTTグループ

サステナビリティカンファレンス表彰式を開催

NTTは5月21日、「NTTグループ サステナビリティカンファレンス2025」を開催した。表彰式では、全169施策のエントリーからオンライン開催・審査を経て選ばれた最優秀賞5施策の代表者がそれぞれプレゼンを行った。MVPに輝いたのは、NTTデータグループの「バッテリートレーサビリティ基盤の実現」、NTT東日本の「エネルギーの地産地消による循環型社会の形成」、NTTコミュニケーションズの「森かち~カーボンクレジットで森林の価値を創造」。NTTの島田明社長は「どの取り組みも素晴らしく、共創の精神をグループ内外にさらに広げていってほしい」と講評を述べた。

関電工/道北風力

勇知ウインドファームが運開

関電工は6月4日、EPC(設計、調達、建設)事業者として約5年にわたり建設に携わってきた勇知ウインドファーム(北海道稚内市、7万2200kW)の工事一式が同月末で完了するのを前に、記者説明会を開催した。同発電所はユーラスエナジーホールディングスのグループ会社である道北風力が手掛け、GEベルノバ社製の出力4200kWの風力発電機を18基設置。2月3日に運転を開始した。社会インフラ統括本部工務ユニット再エネプロジェクト部の久松克也部長は、「陸上風力の案件は2030年くらいまであり、今後も工事は続くと考えている」との見通しを語った。

電気事業連合会

今田美桜さんを起用した新CMがスタート

電気事業連合会は5月27日、俳優の今田美桜さんが出演する新Webムービー「伝えるのは今だ」の配信を開始した。第1弾はエネルギーミックス篇、第2弾はヒートポンプ篇。敏腕刑事役に扮した今田さんが犯人に迫る場面で、日本のエネルギー事情や課題、省エネや電化の重

要性などを伝えるドラマになっている。「エネルギーのこと、知ってほしいのは今だから」を決め台詞に、「若い世代を中心とした多くの皆さまに、エネルギーをより身近に考えてもらうきっかけになればとの思いを込めている」と担当者は話す。Webムービーは電気事業連合会の特設ページで見ることができる。

岩谷産業

全国マルヰ会70周年記念大会を開催

岩谷産業の販売店組織マルヰ会は6月3日、「全国マルヰ会70周年記念大会」を大阪市で開催した。販売事業者など約1100人が一堂に会し70周年を祝った。牧野明次会長(同社会長兼CEO)は「LPガス業界は少子高齢化、脱炭素対応などの課題に直面している。これらをチャンスと捉え、組織力、保安力をさらに強固なものにしていきたい」と述べた。

東海大学

室内環境や都市環境の創造について発表

「2025NEW環境展」が5月28~30日、東京ビッグサイトで開催された。東海大学建築都市学部の山川研究室は、快適な室内環境や都市環境の創造に関する研究を紹介。冷房のない工場での暑熱対策として、夜間の外気を利用して日中に蓄積された熱の残留を防ぐ「ナイトパージ(夜間換気)」や、スプレー断熱防水材の活用が熱中症リスク軽減に効果的と発表した。

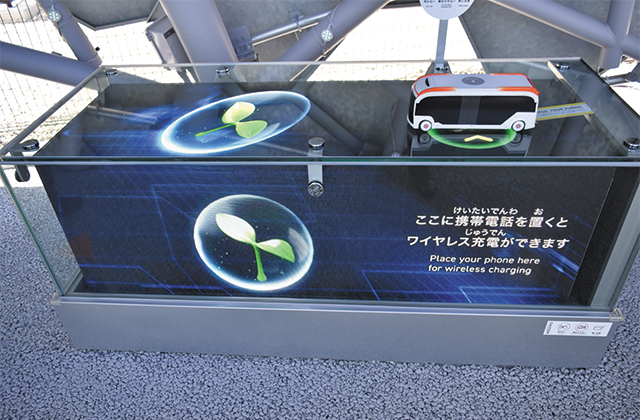

東京電力ホールディングス/東京都交通局

EVバス導入モデルの実証を開始

東京電力ホールディングス(HD)は6月9日、東京都交通局と共同で大都市でのEVバス導入モデルの構築を進めると発表した。東電HDは、車両性能や効率的な充電方法の検証に加え、路線バス向けのエネルギーマネジメントシステムの実証に取り組む。都交通局は北自動車営業所にEVバスを2台導入し、10日に営業路線での運行を開始した。