マイクロソフトの創業者で慈善活動家であるビル・ゲイツ氏が新型原子炉の開発を進めている。今年6月に入って新型炉の建設という新しい取り組みを公表した。Windowsの開発と販売で、世界の歴史をビジネスで変えた成功者が、原子力を本格的に支援している。ゲイツ氏の取り組みを整理しながら、原子力産業の未来を、期待を込めて考えたい。

◆最新原発「ナトリウム」建設開始

「『ナトリウム』はエネルギー産業のゲームチェンジャーになる」

ゲイツ氏は6月2日、自身が会長を務めるテラパワー社が開発した新型原子炉「ナトリウム」の建設をウェブ上での発表会で宣言し、このような期待を述べた。「ゲームチェンジャー」とは、「状況を変える存在」との意味で使われるビジネス用語だ。今回の新型コロナウイルスの感染防止策でも、状況を変えたワクチンに対して用いられている。ゲイツ氏の意気込みと期待が伝わる。

この原子炉は、「小型ナトリウム原子炉」と呼ばれる種類の原子炉で、核分裂反応を起こした原子炉を冷却するのにナトリウムを使う。これは扱いの難しい物質だが、発表によれば、この新設原子炉では設計を簡素化することによって、問題を克服し、小型化、コストダウンを実現するという。

原子炉「ナトリウム」はエネルギー会社のパシフィコープと共同で運営する。パ社は、ゲイツ氏の友人で彼の慈善活動に協力するウォーレン・バフェット氏が会長を務める投資会社バークシャー・ハサウェイの傘下にある。この原子炉は7年後に完成し、発電能力は34万kW規模で、その後に量産を計画する。米政府も公的資金を投入して支援を行う。

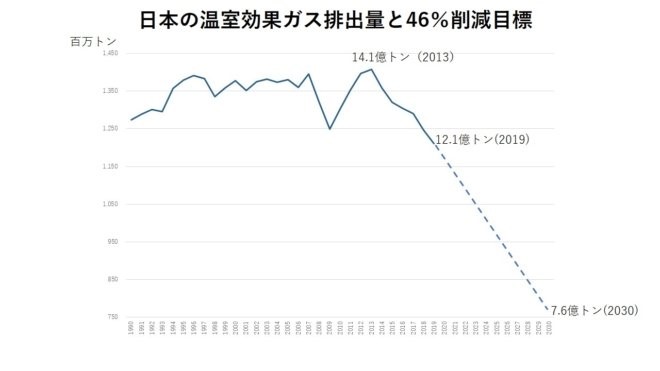

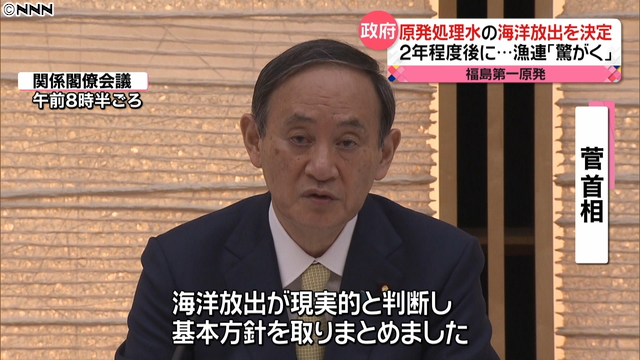

ゲイツ氏は同月8日、米国の公的機関である原子力エネルギー協会のシンポジウムに参加し、原子力の可能性について講演した。この中で、新型コロナウイルス対策でわずか1年で状況の好転をもたらしたワクチン開発について「人間の力の偉大さを示した」と評価。そして同じように、世界各国の政府、企業、学会の連携で、原子力でもイノベーション(技術革新)を起こせると期待を述べた。世界の貧困と気候変動を解決する手段として「発展した原子力が不可欠のツール」と強調。原子炉の新規建設が停滞する米国の現状について、「温室効果ガスの排出量を減らし、気候災害を防ぐには、より多くの原子力発電が必要」だと主張した。また世界で増える再生可能エネルギーによる発電と、小型原子炉は対立するものではなく、再エネの不安定な発電を小型原子炉による電力供給が補えると指摘した。さらに政府の支援と学会、そして企業など、社会の力を集めて、原子力を支援する必要があると訴えた。

◆ゲイツ氏、脱中国? 複数の原子炉を開発

一連の発言で筆者に印象的だったのは、ゲイツ氏が原子力への強い期待と、気候変動への危機感を持っていることだった。ゲイツ氏は最近、原子力問題で沈黙していた。テラパワーは2017年11月、中国国有原子力大手の中国核工業集団(中核集団)などと合弁会社を設立し、テラパワーの持つ進行波炉の建設を中国河南省で急いでいた。ところが、その事業の発信は途絶えた。背景には、米中対立が16年に発足したトランプ政権で顕在化し、今のバイデン政権でも深刻な対立構造が続いていることがある。社会の流れに敏感なゲイツ氏は、そのために情報を積極的に公表しなくなったのかもしれない。

だが今回、ゲイツ氏は進行波炉とは別の種類の小型ナトリウム原子炉を建設し、新しいタイプの原子炉である溶融塩原子炉の研究も進めていることを公表した。中国と関わらない新しいカードを手に入れ、米国での事業化が見込めることから、公表に動いた可能性がある。原子力の開発では政府や、それを動かす一般市民、学会の支援は不可欠だ。

世界の原子力研究者の間ではこの20年、「第四世代原子炉」と呼ばれる原子炉の開発が議論されてきた。これまで研究や構想が先行していたが、ようやく形になりつつある。

◆日本に新型原子炉のカードはある

新型原子炉はいずれの構想でも、これまで進んだ大型化から一転して、小型化と安全性、コストダウンを考え、ビジネスとしての成功を目指している。そのうち3種にゲイツ氏が関わるのは心強い。ゲイツ氏はテラパワー社に個人資産を8億ドル(880億円)前後投資しているとの報道もある。世界一の金持ちのゲイツ氏といえども、もう後には引けない金額だ。

ゲイツ氏はマイクロソフト社で成功し、巨富を得たビジネスパーソンであり、原子力への参入は慈善活動ではなく、実用化とビジネスでの成功を前提にしている。彼をはじめとする才能ある人々の参加、そして資金の流入によって、原子力をめぐるビジネスは、発展する可能性があるだろう。

これからの10年では、新型原子炉を巡る規格争い、主導権争いも、国や企業同士で本格化すしよう。日本の原子力産業は、福島事故後に停滞し、発電分野でも、建設分野でも、業界の各企業は苦境に追い込まれている。しかし新型原子炉のタネはいくつかの日本企業が持っており、その状況も変わるかもしれない。

米ニュースケール社は小型モジュール原子炉(SMR)の開発を進めるが、日本の日揮、IHIグループは今年5月、同社に出資し、共同開発を行うことを表明した。日立GEは既存の沸騰水型原子炉を小型化した、BWRX -300を設計中で、ゲイツ氏の新型炉の建設にも関わる。三菱重工業も高温ガス炉などの研究を行っている。

日本の原子力関係者は東京電力の福島原発事故以来、自分の不運を嘆き、弁解に追われていた。筆者は、「【目安箱/3月9日】「原子力ムラ」の問題点 復活はホリエモンに学べ」/という小論で、原子力関係者は嘆いたり、日本政府の政策転換を期待したりするよりも、自らの手でイノベーションを行って原子力の未来を切り開いてほしいと、期待を述べた。この3カ月で原子力を巡る情勢は、米国を中心に大きく動いた。この好機を活かし、イノベーションを作り出す機運が日本以外の国では高まっている。

日本の原子力関係者は、この流れを活用すべきだ。そしてゲイツ氏やアメリカ企業に期待するだけではなく、彼を振り回し、世界を引っ張るようなイノベーションを、日本の原子力産業から発信してほしい。