インタビュー:西村治彦/環境省環境経済課長

環境省が提唱する「地域循環共生圏」は、今後各地で計画を実行するフェーズに入る。同省はそのパートナーとして、自治体や地銀に加え、地方都市ガス事業者の役割に期待している。

―地域循環共生圏は第5次環境基本計画(2018年閣議決定)で提唱されましたが、各地でどんな取り組みが進んでいますか。

西村 地域循環共生圏とは、地域の資源を活用し、経済・社会・環境課題の統合的解決を目指す政策です。ローカルSDGs(持続可能な開発目標)や環境省流の地方創生とも言え、菅政権が前政権から踏襲する「環境と経済の好循環」の流れを組む政策です。

プラットフォーム事業では、昨年度35団体、今年度32団体を採択しました。それぞれビジョンとチーム作りを進め、事業の具体化に入った地域もあります。例えばバイオマスタウンとして有名な岡山県真庭市は、牡蠣殻を土壌改良に使う米作りなど、さらに取り組みを膨らませています。横浜市と北岩手9市町村の再エネに関する広域連携や、神奈川県小田原市と地域新電力などが連携したカーシェアリングといった事業も進んでいます。

エネルギー関連については別途、脱炭素化のまちづくりモデル事業も用意し、今年度は51の自治体の再エネ事業を支援しています。

―中心的なプレーヤーは。

西村 地域へのアプローチでは自治体、あるいは地域金融機関を窓口にしていますが、ここにエネルギー事業者も有力パートナーとして関わってほしいと考えています。中でも約200社ある地方都市ガスの参画に期待しています。

小田原市では都市ガス事業者が主要プレーヤーとなっています。また地域循環共生圏とうたっていなくても、ガス会社は省エネに資する面的供給や地域貢献など、地域循環共生圏につながる内容を既に本業として取り組んでいるケースが多々あると認識しています。

脱炭素化への第一歩 省エネなどノウハウ活用を

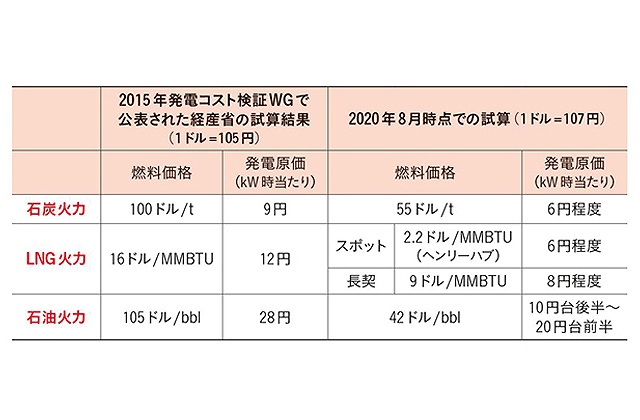

西村 次期エネルギー基本計画の議論が始まり、論点が出てきましたが、中でも脱炭素化はエネルギー関係者にとって大きな課題の一つでしょう。

他方、地域のエネルギー事業者は供給、使用の両面で省エネにつながるノウハウを持っています。エネルギーサービスを土台に地域の課題を解決するビジネスモデルに、都市ガス会社などが関われば、社の経営にもプラスに働くことが期待されます。環境省・地方環境事務所として、日本ガス協会とも連携を深め、裾野を広げたいと思っています。

―ただ、都市ガス事業にとって脱炭素化への道筋を描くことは容易ではありません。

西村 経産省の「ガス事業の在り方研究会」でも脱炭素化が主要課題の一つとされていると承知しています。トランジションとしてのガスの利用を進めると同時に、既設インフラを有効活用できるCO2フリーのグリーンなガスという将来像につなげられるかどうか、大変注目しています。メタネーション(合成メタン)などの水素利用についても、現時点でのコストの壁は承知していますが、期待しています。

その一環で、地域循環共生圏においてエネルギー事業者との連携が進むことを願っています。