2025年1月

2024年12月

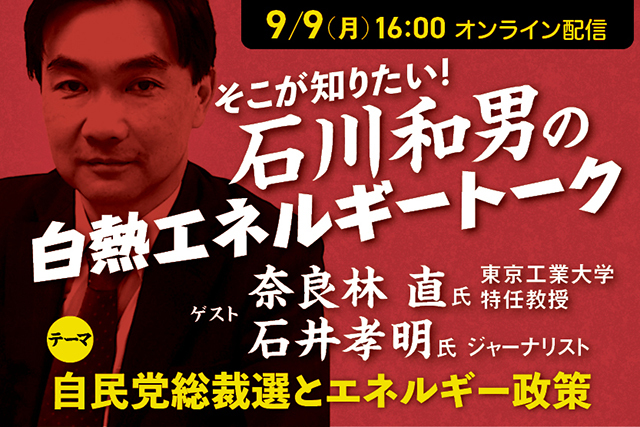

【終了】第26回そこが知りたい 石川和男の白熱エネルギートーク

【特集2】電力小売事業への第一歩 自社拠点への供給で知見蓄積

【岡山ガス】

岡山ガスは1月、電力小売事業の登録申請を行った。電力・ガス小売りの全面自由化によって、需要家はエネルギー事業者を選択できるようになった。加えて、2050年カーボンニュートラル実現に向けた低・脱炭素化の推進、世界情勢の不安、物価上昇など、事業環境はこの約10年で目まぐるしく変化した。

そうした中、同社経営企画室の藤原勝博室長は「地元・岡山にエネルギーを供給するのが当社の役割。給湯や煮炊きに利用するエネルギーはガスも電気も当社が手掛けてお客さまに供給できるようにしたい。電力小売事業者登録はそうした取り組みの第一歩」と語る。まずは、自社事業所やグループ会社、社宅への電力供給から開始し、事業運営のノウハウを蓄積する。

例えば、都市ガス事業で使用するCIS(顧客管理システム)は、電力事業に転用できない。そこで、電気料金の請求をどのように行うかなど、業務に関わる内容を検証する。実際に需要家に提供するのは、来年以降になる予定。手掛けるのは特高、高圧、低圧の全部門で、電源は相対契約と市場調達で賄う。

このほか、これまで産業部門の顧客のみ扱ってきた太陽光PPA(電力購入契約)を、家庭部門にも展開する。電気もガスも機器・設備から提供する事業形態を目指す構えだ。

【特集2】大規模ニーズへの対応も強化 技術・営業などの総力戦で勝負

【大阪ガス】

カーボンニュートラル(CN)実現に向けて、都市ガス業界ではメタネーションをはじめとする多様な施策に取り組んでいる。ただ、高温熱分野で新たな低・脱炭素化の技術や手法が実用化するには、しばらく時間がかかりそうだ。現状、確実にCO2削減を進めることができるのは、石炭や石油から天然ガスへの転換だと言える。

Daigasグループでは、創業以来、石炭や石油から都市ガスへの転換を進め、自らガス機器の開発も推進。具体的には、ボイラーやバーナーなどの燃焼設備や熱電併給するコージェネレーションシステム、燃料電池などの先進的な機器の開発などによって省エネや効率化を顧客とともに取り組んできた。

同社グループが燃料転換に取り組む歴史は古く、自社の導管エリアでは実施できる顧客はほぼ開拓済みだ。このため、主にエリア外の企業を対象に燃転需要の発掘に取り組んでいる。エリア外へのガス供給については、顧客の敷地にLNGサテライトタンクを設置して泉北製造所や姫路製造所からローリー車によってLNGの配送を行っている。

培った実績で反応上々 エリア外にも商機を拡大

さらに大規模な燃転を、エリア外で手掛けるケースもある。企業や他のエネルギー事業者と協力し、天然ガスの供給スキームを計画して受け入れ基地などを建設することに加えて、ガスも供給してきた。Daigasエナジービジネス開発部営業開発チームの廉林篤課長は、「こうした案件は関西でボイラーやバーナー、コージェネなどを導入し、省エネ、省CO2を実現したお客さまが中心で、『自社の他拠点でもDaigasグループに同じような提案をしてもらいたい』と声がけをもらうものが多い」と説明する。

エネルギーを巡る需要家の認識もこの2、3年で変わってきた。これまでは費用対効果や投資回収年数といった経済的要因が主な投資判断材料だったが、最近では、CN実現に向けて自社で低炭素化目標に取り組むため、インターナルカーボンプライシング(社内炭素価格)を導入し、CO2削減効果を考慮する動きも広がってきている。

コージェネなどの大型設備を導入した燃転を行う場合、稼働まで2〜4年程度の時間を要するという。2030年から逆算すると、現在のタイミングで投資判断することが求められており、重要な時期に差し掛かっているとのことだ。

代表的なプロジェクトの一つが、21年10月に発表した大王製紙三島工場(愛媛県四国中央市)の取り組みだ。クラフトパルプの製造工程のうち「石灰焼成キルン」という石灰を焼成して再利用する設備で大量のエネルギーを消費する。同設備で天然ガスを重油に混焼させCO2を削減した。バーナーには、重油と天然ガスを混焼する同社グループ独自の「ガスアトマイズ燃焼技術」を採用。従来は重油の霧化媒体として蒸気・高圧エアーを利用していたものを天然ガスで代替し、高効率な燃焼を実現する。これにより、重油燃料の約30%を天然ガスに転換し、エネルギー原単位の改善とCO2排出量の削減を図っている。

原単位の改善には、焼成反応を促進するために炉内の温度分布を改善する必要があった。そこで、同グループが長年蓄積したガスバーナー技術の知見を応用し、石灰焼成キルン用にバーナーノズルを製作。温度ピークを変更することで原単位の改善を実現した。廉林氏は「従来工程からの転換は経済性や環境性という評価軸の以前に、従来通りに製造工程が安定的に稼働できるかが重要になる。実験場や製造現場などでトライアンドエラーを繰り返して実現していくことなる。一筋縄ではいかない」と難しさを語る。

天然ガスの供給は、Daigasエナジーがエネルギーサービスの契約によって導入したLNGサテライト設備から行っている。さらに、石灰焼成キルン設備に加え、従来はLPガスを燃料としていた抄紙機の原料を天然ガスに変更。これらにより、石灰焼成キルンで年間約1・9万t、抄紙機で同約0・3万t、合計で同約2・2万tのCO2排出量を削減したという。

また、燃転に合わせてLNG供給体制も整備した。大ガスとテス・エンジニアリング、四国ガス、四国電力の4社が共同出資するSPC(特別目的会社)、四国セントラルエナジーを同時期に設立。大王製紙三島工場をはじめとする産業用の顧客向けにガス導管で天然ガスを供給している。同市では大王製紙をはじめ製紙・紙加工業が盛んで、熱需要の多い顧客が複数立地するが、天然ガスの供給インフラが整備されなかった。同社が三島川之江港東埠頭にLNGサテライト基地を建設し、天然ガスを供給。将来的には同地域で、さらなる供給拡大を図り、低炭素化に寄与していく。

顧客と事前テストを実施 安心感の提供で差別化

製造現場における燃転は、顧客側にとってリスクを伴うため導入に踏み切れないケースもある。このため、廉林氏は「お客さまに安心していただけるよう、必要に応じて事前のテストをお客さまと一緒に行う。また単純に燃転するだけではなく、工場の操業が楽になることや省エネの実現など、プラスの要素を加えて提案することが大切だ」と話す。技術や営業などさまざまな面で強みを発揮し、大規模な燃転に取り組む方針だ。

2024年11月

大気中のCO2を直接回収技術に熱視線 2025年の商業運転開始に意欲

【米1PointFive】

脱炭素化を促す切り札の一つとして、大気中のCO2を直接回収して固定化する技術「ダイレクト・エア・キャプチャー(DAC)」の展開に国内外の産業界から熱い視線が注がれている。DACを手がける1社が、米エネルギー大手オキシデンタル・ペトロリアム子会社、1PointFive(ワンポイントファイブ、テキサス州)で、25年からのDACプラントの商業運転開始を目指す。同社で炭素ソリューション部長を務めるポール・ケネディ氏に、DACを普及する可能性と市場開拓に向けた戦略について聞いた。

1PointFiveが手がけるDACは、カナダのカーボン・エンジニアリングが開発した革新的なCO2回収技術だ。具体的には、高出力のファンでプラント内に引き込んだ空気を、水酸化カリウム水溶液が流れる薄いプラスチックの表面に通過させることだ。こうした仕組みで炭酸塩を作り出した後、化学的なプロセスを経てCO2を回収し精製・圧縮する。加熱して分離されたCO2は地中深くに安全に閉じ込められるほか、セメントやプラスチックといった生活に役立つ原材料として役立てることも可能だ。

現在、テキサス州で第1号となるDACプラントを建設中で、25年半ばからの商業運転開始を計画している。フル稼働では、世界最大規模となる年間最大50万tのCO2を回収するDAC施設となる見込み。ケネディ氏は「われわれのDACプラントは、既存の機器を生かして容易に大規模化できるとともに、大量の空気を低コストで処理できる」と優位性を強調する。2号プラントの建設も視野に入れており、「約100万tのCO2を回収できる規模になる」という。

DACの技術革新にも力を入れ、新技術の試験や検証などを行うカーボン・エンジニアリングの研究開発拠点「イノベーションセンター」(カナダのブリティッシュ・コロンビア州)も生かしていく。

DAC事業で攻勢をかける背景には、気候変動対策を強化するという世界の潮流がある。 国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)などの国際機関は、産業革命前からの気温上昇を1.5℃以内に抑えるためには、「数十億t規模」のCO2を大気から除去する必要があると一致して結論付けた。気候変動対策を話し合う国際会議(COP)でも1.5℃目標達成に向けた緊急的な行動の必要性が再確認される中、大気中からCO2を回収する革新技術の存在感が高まる方向にある。DACに対する各国政府からの追い風も強まっており、1PointFiveが計画する第2号「South Texas DAC Hub」は、米エネルギー省(DOE)の資金援助の付与先に選定されている。

ケネディ氏によると、DACプラント第1号が建設中にもかかわらず、この技術から生まれる炭素クレジットを調達する動きが活発化している。炭素クレジットの購入企業が自社の排出量からクレジット分を差し引く取り組みで、DACプロジェクトによって生成されたクレジットの買い手が続々と現れている。DACは工業的に分離するため回収量を精緻に測定しやすく、炭素クレジットとしての信頼性が高いことが評価されているようだ。

すでに1PointFiveは、欧州航空機大手エアバスのほか、アマゾン・ドット・コムなどの米国企業と相次ぎ調達契約を締結。エアバスとは、40万tに上るDAC由来の炭素クレジットを購入する契約を結んだ。全日本空輸(ANA)とも契約を交わし、23年8月に同社が25年から3年間で計3万t以上のクレジットを調達すると発表した。航空業界では、機体の燃費向上や持続可能な航空燃料(SAF)による排出削減には限界があり、耐久性のある炭素クレジットを求めるニーズが強まる方向にあるという。

また海運大手の商船三井は、三菱商事がスイスの炭素クレジット創出大手と運営するクレジット共同購買事業「NextGen」を通じて、DAC由来クレジットを購入すると表明。その購買事業には、1PointFiveの技術も含まれている。ケネディ氏は、こうした実績を土台に日本市場も積極的に開拓したい考えで、「日本企業がDACに関与する機会を広げていきたい」と力を込めた。日本政府の支援や産業界からの協力にも期待感を示した。

ただ、DACの産業規模での普及に向けては、回収物を貯留する適地を探すことが重要になる。また、貯蔵コストの削減など、既存の課題も残る。ケネディ氏は「私たちが技術を進歩させ続けることで、各地でより多くのDACプラントを稼働し、大量にCO2が回収されるようになれば、貯留コストも下がるだろう」と予測。脱炭素に意欲的な企業と連携し、CADの採用実績を積み上げることに意欲を示した。

「50年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする『ネットゼロ』を達成するという目標が突きつけられている中、DACの存在感はますます高まるだろう」とケネディ氏。DACをグローバルスタンダート(世界標準)に育てる挑戦はこれからが本番だ。

【特集2】HPが脱炭素化の「現実解」に 市場拡大への環境整備が急務

HPは、空気熱の賢い利用で家庭の省エネ対策を強力に後押しする有効な手段。

国内産業の競争力を高めるためにも普及に向けた取り組みが不可欠だ。

カーボンニュートラル(CN)を需要側から促す機運が高まり、化石燃料を燃やさずに空気中の熱エネルギーを集めて空調や給湯などに利用する技術「ヒートポンプ(HP)」が、家庭分野の省エネ対策として日に日に注目を集めている。こうした中、今夏にHPや蓄熱システムの普及拡大に向けた提言書をまとめたヒートポンプ・蓄熱センター(東京都中央区)を取材し、「CN実現の切り札」として広がる可能性を探った。

50年度視野にCNへ貢献 CO2削減効果を引き出す

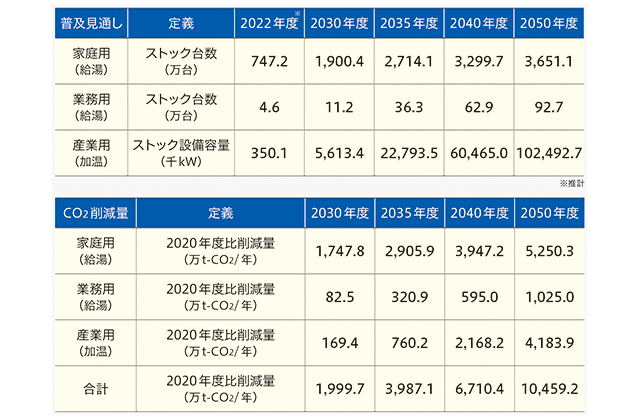

HP市場は、燃焼機器との比較で優位性を発揮し、中長期的な成長が期待されている。同センターによると、家庭用HP給湯機のストック台数は、2022年度に推計747万2

000台に到達(図参照)。HPが最大限普及する高位シナリオでは、35年度に2714万1000台に達成すると推算した。50年度には3651万1000台に達する。市場拡大に伴い、CO2の20年度比削減量も右肩上がりで推移。政府が目指すCNの達成年次である50年度には、5250万3000t規模のCO2削減効果が得られる見通しだ。

HP給湯機が住宅のCN対策に発揮する実力は、同センターの試算結果をみると明白だ。試算は、1kW時を発電した際に発生したCO2量を示す「CO2排出係数」を設定し行った。

30年度のCO2排出係数を0・250kg/CO2kW時(全電源平均)とし、太陽光発電(PV)パネル付き戸建て住宅に備えた各種給湯機を比べると、オール電化住宅のHP給湯機で昼に沸き上げるケースの年間のCO2量が最も少なく931kgとなり、他の給湯設備を大幅に下回った。

沸き上げ時間を、再エネ発電量が多く、かつ夜間よりも外気温度の高い昼間に移すことで、CO2削減効果を引き出せるというわけだ。また、集合住宅でも、HP給湯機「昼沸き上げ」住宅が優位な結果となった。

トータルコストでも、HP給湯機に軍配が上がった。20年度の試算(CO2排出係数0・441kg)をPVパネル付き戸建て住宅でみると、ヒートポンプ給湯機「昼沸き上がり」住宅のコストが一番低かった。

同センターは6月にまとめた提言書で、こうした強みを持つHPを「需要側の脱炭素対策の切り札」(業務部)として普及させる必要性を強調。再生可能エネルギーの大気熱を利用できるHPの利点にも触れるとともに、再エネの利用拡大をエネルギー安全保障につなげる方針も盛り込んだ。蓄熱槽を生かしてレジリエンス(強靭性)を向上させるという役割も重要になるとの認識も示した。

その上で、対応方針を整理した。一つが、政策や施策にヒートポンプ・蓄熱システムの普及拡大に向けた方向性を明確に反映するという要望だ。具体的には、次期エネルギー基本計画に「需要側(家庭・業務・産業用)へのヒートポンプ導入」を重点施策として明示することを求めるとともに、新築建築物へHP機器・システムの設置準備が施されるよう必要な法整備を施す対応なども要求した。

さらに、HP・蓄熱システムの導入コストを削減する課題にも言及。初期投資費用調達時の金利優遇措置を設けて消費者側の導入障壁を下げることに加えて、HP製造事業者向け税制優遇措置を用意して機器本体価格の低減や国内製造の機運醸成につなげることも明記した。

浸透余地のある寒冷地 技術や人材面の支援重要

地域的には、特に普及に課題を抱えている寒冷地で、建物の断熱性能が低いことを要因にHPを選ぶ可能性が狭まっていることを問題視。こうした現状を打開するため、断熱性能の向上に向けた技術支援対策を講じていく方針も示した。寒冷地で表面化する施工業者の不足問題も取り上げ、施工人材を育成する対策も求めた。

HPを柔軟に活用できる環境づくりも重視。消費者が電力使用量を制御する「デマンドレスポンス(DR)」に対応した機器開発が円滑に進むよう、電力事業者とメーカーが連携することを求めた。HPが優先的に選ばれるよう特性や利点の認知度を高める課題も投げかけた。

HP技術で世界をリードしてきた日本の機器メーカー。国内産業の競争力を強化するためにも、官民一体でHP市場を拡大する対応が急務だ。業務部は、「CNを確実に達成していくためにも、すでに技術が磨かれている『現実解』のヒートポンプを普及させたい」と意欲を示している。

2024年10月

【終了】第25回そこが知りたい 石川和男の白熱エネルギートーク

【終了】第24回そこが知りたい 石川和男の白熱エネルギートーク

2024年9月

【終了】「エネルギー業界の情報セキュリティ対策セミナー 2024 夏」

【特集1まとめ】電力大消費時代の衝撃 DXがもたらす爆発的需要増の脅威

日本経済の成長に向け、政府が支援に力を入れる半導体産業とAI事業。

全国各地で半導体工場や大型データセンターの整備が進み、

これら新たな需要が、電力消費を爆発的に増大させる可能性が現実味を帯びてきた。

だが、再生可能エネルギーの導入が加速する一方、原子力の再稼働は遅れ、

競争力を失った大型火力の休廃止が進むなど、安定供給体制は盤石とは言えない。

需給構造の不確実性がますます高まる中で、業界・事業者は

DXがもたらす電力大消費時代を支えることができるのか―。

関係者への取材を通じて、電力システムが目指す方向性を探った。