制度設計の進捗に関する前回の寄稿から4か月ほど経ったが、まだまだその進展は止まることを知らない。最近では、環境省や内閣府など、少し範囲を広げてウォッチするようになったが、これを全て網羅して把握しようとすると、めまいが起きそうだ。今回は、今年7月以降、10月までの制度設計の進捗について振り返りたい。

幅広い分野での議論を展開

ここ最近の国の審議会の傾向は、相変わらず毎月の開催件数が減らず、多い時には、1日で4~5件開催されるケースも目立っている。コロナ禍でのオンライン化が影響していることになるが、人には「密になるな」と言いつつ、「会議」は「密」になっても良いということだろう。取り上げる分野が多岐に渡っていること、専門的な分野はワーキンググループ(WG)や専門部会を設置して議論せざるを得ないことが要因だろう。

筆者も毎月、経産省を中心にエネルギーや環境に関する審議会をウォッチしている。完璧に全てを網羅しているというわけではないが、それ相応にチェックしているのであるが、審議会全体を見渡してみると、幅広い分野で議論が展開されていることが分かる。

例えば、表1は10月に開催された審議会を電力のサプライチェーンとその他キーワードを横軸にしてプロットしたものであるが、多岐に渡っていることが分かるだろう。

ちなみに、筆者がチェックしている限りではあるが、エネルギー・環境関連の審議会開催件数は、7月が28件、8月が27件、9月が34件、10月が47件と、4か月で136件となっている。8月はお盆休みがあったので一服感があったものの、9月から再びドライブがかかり、10月には営業日換算で1日平均2.5件弱の開催という熾烈な状況になっている。

これから年末にかけてはGX実行会議の取りまとめに向けて各分野で一定程度の取りまとめが行われることや、年明けには通常国会が開会され、おそらくCCSや再エネ関連の法案提出が見込まれることから、ここしばらくの間は、審議会の開催頻度は高くなるだろう。

議論は同時並行で実施 内容も盛りだくさん

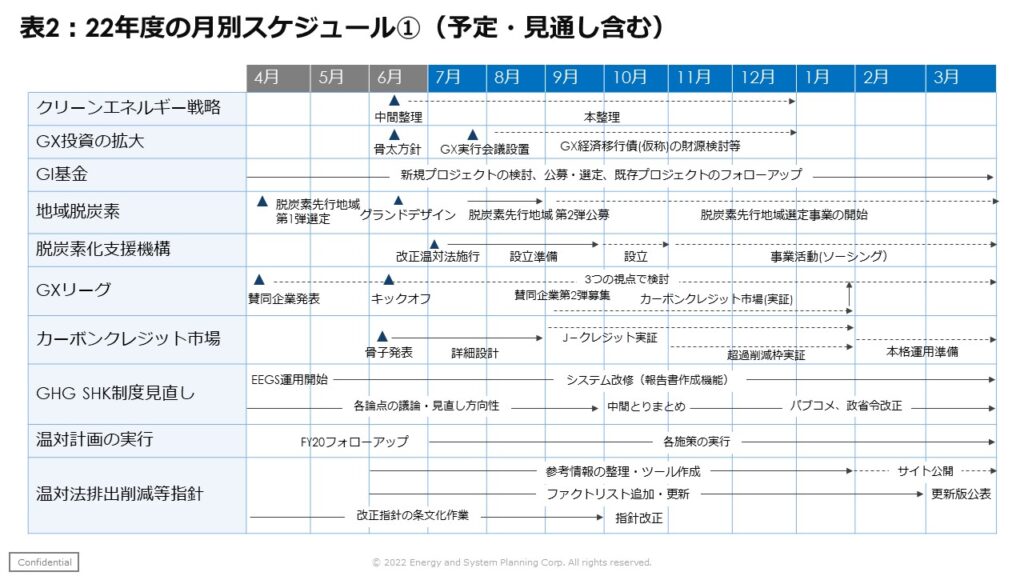

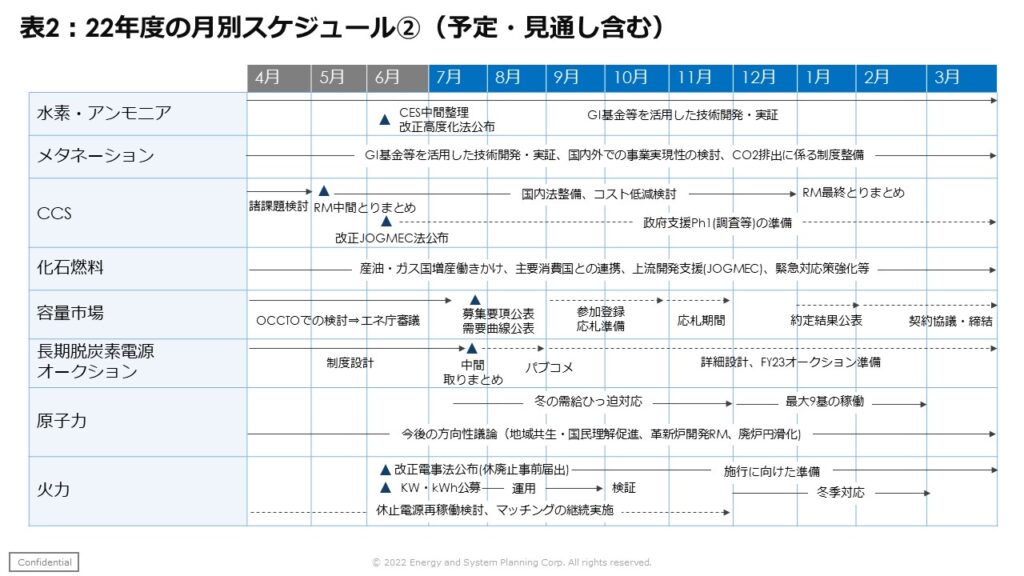

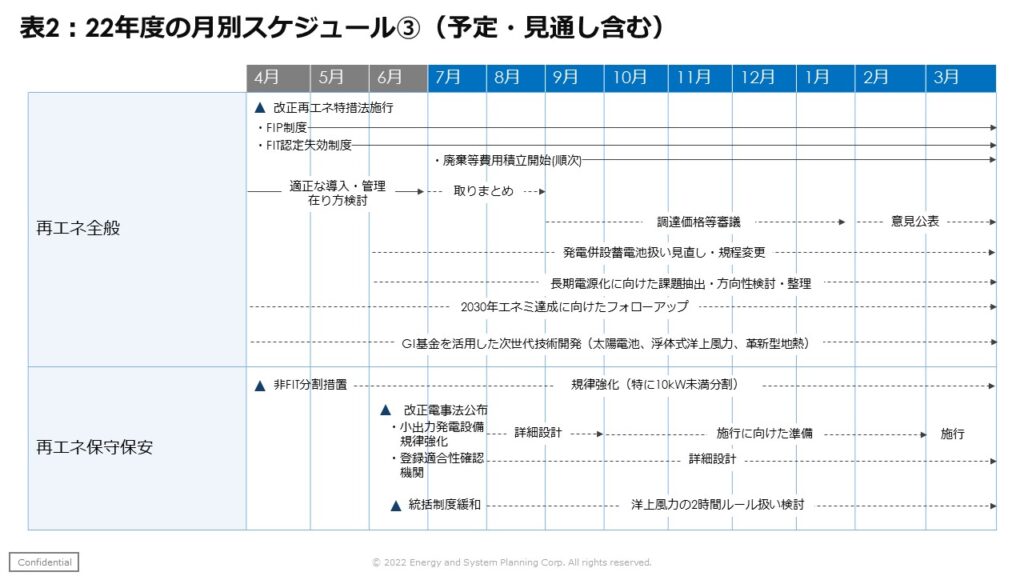

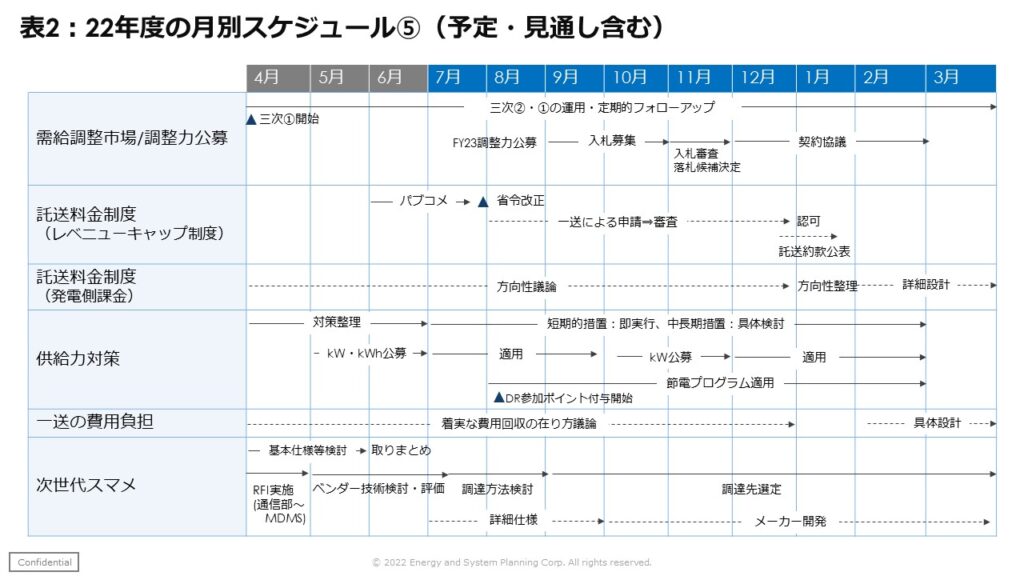

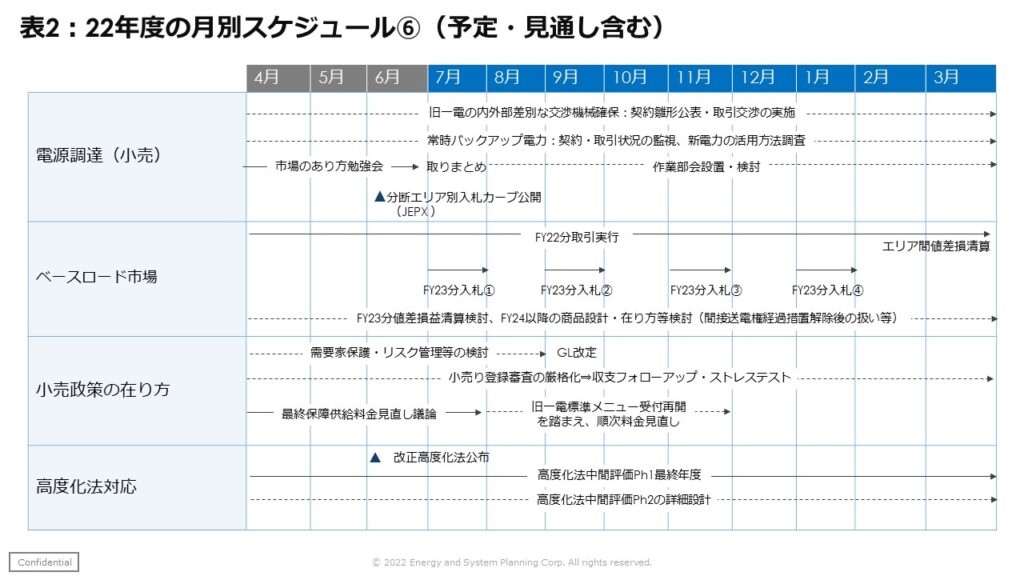

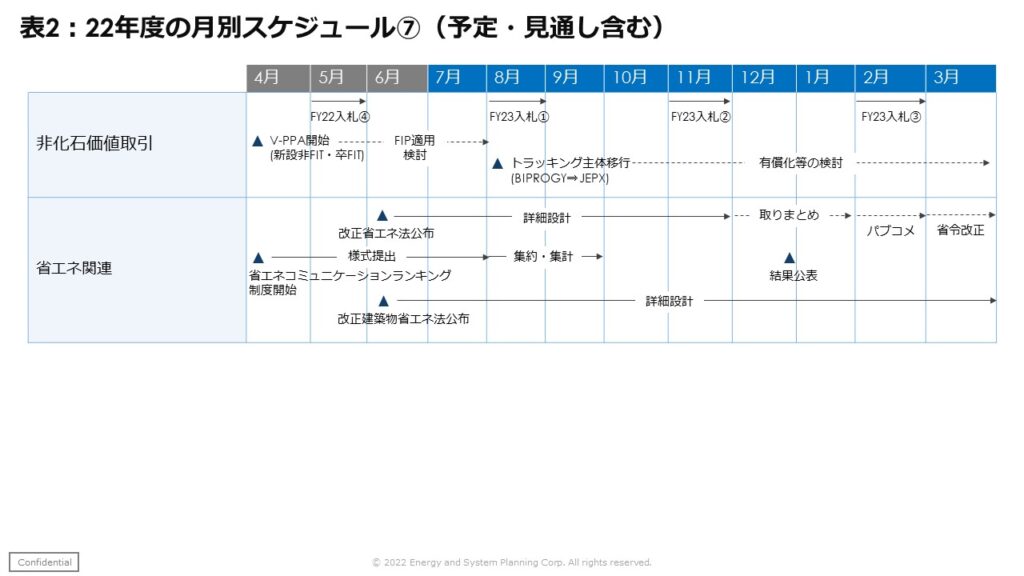

毎月、出しているレポートの中で、7月に第1四半期の振り返りと今後、予定されている月別スケジュールというものを作成した。(表2)

7月時点なので、更新・変更もあるので、最新版ではないが、非常に多くの検討が進められ、見直しや新たな措置が取られることが分かると思う。

全体をざっくり把握するには年度毎のスケジュールを見ていけばよいが、実務を行う事業者にとっては、こうして詳細にチェックして、抜け漏れがないようにしておくことが必要だろう。

至近の議題の特徴は、足元の危機・課題として挙げられているエネルギーセキュリティと電力安定供給、エネルギー価格高騰への対応を前提に、将来への布石としてカーボンニュートラル実現のためのGX推進についても同時並行的に議論が進んでいる。

前者については、資源燃料の安定確保のため、ガス事業法改正(臨時国会で法案提出)によるJOGMECによる調達支援や、発電事業者や都市ガス事業者などの異業種間でのLNG融通などの取組みを進めているほか、供給力確保において昨冬や今夏同様に、この冬も休止電源などを活用するkW公募、kW時公募により追加的な電源調達や再稼働可能な原子力発電の稼働などを行い、何とか厳気象時の最大需要であるH1需要に対して必要な最低限の供給予備力3%確保ができるレベルまで引き上げることができた。もちろん、大型火力のトラブル停止や寒波による急激な需要増が発生すれば、ひとたび、「ひっ迫」の危険水域に舞い戻る可能性は否めない。また、供給側だけに頼ることは難しいとして、需要側についても、「無理のない範囲での節電」協力依頼や、小売電気事業者を介したDR促進により、需給一体での対策を講じているところである。

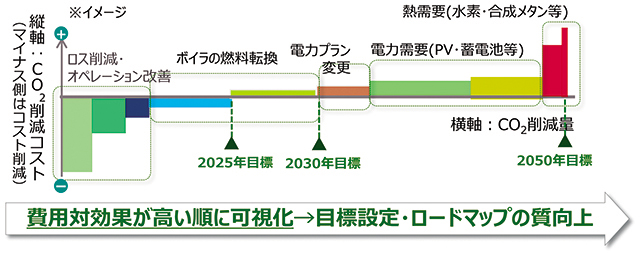

こうした足元の対策は、ある意味、プロ野球で言えば、先発投手が危険球退場して、急遽、リリーフ投手がマウンドに上がってピンチをしのぐといった場面に似ており、恒久的に同じことを繰り返してはいけない。そういった意味で、中長期的には、資源燃料としてアジア諸国などとのサプライチェーン強化や、供給力確保として24年度から契約発効する容量市場の着実な実施、予備電源の制度化、脱炭素電源の新規投資を促進するための長期脱炭素電源オークションの検討、そして需要側は引き続き、DRや省エネの徹底を進めることを検討項目として掲げている。

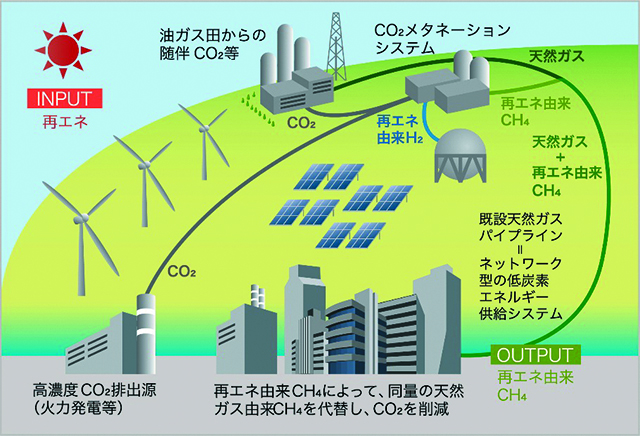

一方、将来の布石については、資源燃料や電源の脱炭素化を図るため、水素・アンモニア、メタネーションといった新たな燃料の開発・実証を進めるとともに、未整備である法令などの整備や事業者支援の在り方の検討を進めている。電源については、前述の長期脱炭素電源オークションの制度化による脱炭素電源の新設・改修を進めるため、来年度に初回オークション実施に向けた詳細設計が順次進められている。電源の脱炭素化については、再エネ主力電源化が謳われているが、そのために必要な地域間連系線の増強・系統運用の高度化を進めるほか、導入にあたって一定の規律を遵守させるためのルールづくりも始まっている。

また、電力・ガスシステム改革から既に6~7年経過し、様々な課題が露見してきたことを受け、システム改革の再整理にも着手し始めている。

さらに、環境面で言えば、製品一つひとつのライフサイクルCO2を算定・表示し、取引先などのステークホルダーからの要請に応えることができるよう、カーボンフットプリントの算定に係る検討会創設や、脱炭素投資の財源として活用が見込まれるカーボンフットプリントの制度化、脱炭素に先行的に取り組み、野心的な削減目標をもつ企業が参加するGXリーグの詳細設計や、その中で行われる排出量取引についても、検討が始まっている。

制度が複雑化し機能するのか エネ事業者と需要家に最適なものを

こうして多くの議論が幅広く、同時並行に行われ、多くの制度が実装されているが、事業を行う側、そしてエネルギーを利用する側の双方にとって最適なものになっているかは、まだ言い難い状況である。

電力やガスといった産業は、どうしても制度や規制があってこその事業ではあるが、あまり複雑で頑ななものになると、せっかくの良い制度であっても機能しないおそれがあり、結果して、再度見直しが入り、また多くの時間を費やして議論し直すことになりかねない。もちろん、一回作った制度が運用を経て、その状況を踏まえたブラッシュアップを行うことは否定しないが、各議論においては、是非、実りあるものになるよう願いたいところである。