【アクセンチュア】藤野 良/アクセンチュア プリンシパルディレクタービジネスコンサルティング本部

前回は、電力のレジリエンスをテーマに、送配電事業の災害復旧と事業への貢献余地の可能性を示した。4回目は、エネルギーインフラの維持管理において、他のインフラとの統合マネジメントに言及する。

エネルギー需要が右肩上がりだった高度経済成長時代に建設した電力やガスなどのエネルギーネットワーク設備の経年化が進んでいる。この設備の維持・更新にかかる支出は今後増大していく見込みで、大きな社会課題となっている。

特に人口密度が低い地方では、需要の総量が小さい割に、インフラ設備の総量が多くなりやすく、課題はより顕著となる。エネルギーだけでなく、水道や道路、通信などのネットワーク系社会インフラでも同様の課題を抱えている。

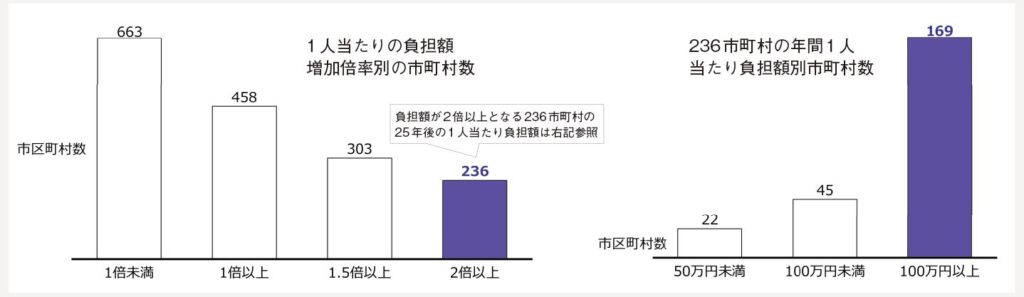

市町村当たりの電力と公共インフラ(道路・下水道・橋梁・河川等の土木費)の維持管理費用を、仮に各市町村の住民が負担すると仮定して試算すると、2018年度の25年後の43年度には、236の市町村において、住民一人当たりの負担額は2倍以上、中には4〜5倍を超える市町村も出てきてしまう。また、このうち169市町村では、住民一人当たり年間100万円以上のインフラ維持管理費用を負担することになる。その管理費用は、実際には、電気代や水道代、通信費、一般道路の維持管理費といった税金など、さまざまな形で徴収される。

このため、地域ごとの料金差は少なく、各住民は負担感を意識しづらいが、こうした試算を通じて、社会インフラ維持管理の課題の大きさが実感できる。

管理主体が異なり非効率 人材をプールして有効活用

持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けて、今回は複数種別のインフラを統合的にマネジメントする取り組みを紹介したい。

現状、ネットワーク系のインフラ管理は、電力とガス、通信は民間事業者、上下水道・道路は自治体の各管轄組織が主体となっており、インフラの種類ごとに管理主体が異なっている。このため、インフラの新設や改良、点検や補修などのメンテナンス業務は、個別に実施されている。面的に広がるインフラの点検・対策に必要な人材をインフラ管理者ごとに抱えることは非効率であり、プールした人材がインフラを横断してメンテナンスに対応していくことが全体最適だ。もちろん、インフラの種類ごとに必要な技術・技能は異なるため、タブレットやウェアラブルなどのデジタルデバイスと、リモートからの熟練者の支援などと組み合わせることで、現地作業員の技術や技能を補完することが可能であり、実現可能ではないかとみている。

市町村当たりの電力と公共インフラの維持管理費用を各市町村の住民が負担すると仮定した試算

電力や水道、通信などを同一箇所に埋設している工事は、現状も複数インフラ間で調整はされているものの、全体コスト極小化の観点からは、さらに早期に計画段階からの工期の同期が考えられる。

持続可能な都市の実現に向け、地方都市を中心に立地適正化計画やコンパクトシティー構想が立案され、時間をかけながら生活に必要な機能と住民を近接した地域に集約していく計画も存在する。自治体主導で立案したプラン通りに民間が足並みをそろえて動けていないケースも多い。マスタープランに従いながら、生活に必要な諸機能の集約に合わせて、社会インフラも再形成していくには、複数のインフラを横断した計画とその計画に基づく中長期視点でのインフラ再形成の実行が必要となる。

官民連携の事業体が鍵 成功モデル作りを早期に

インフラを統合的にマネジメントするには、官と民とで分断した現状のインフラ管理から脱却して、統合型のマネジメントモデルへと変革を図っていく必要がある。そのためには、統合マネジメント効果を創出しやすい地域と業務領域を対象に、着実に効果を創出していきながら、業務領域やインフラ種別といった統合範囲を拡大していくアプローチが必要である。

日本でも、官民連携の下で複数インフラを統合的にマネジメントする動きが出始めている。例えば、新潟県妙高市では、ガス事業譲渡と上下水道事業の民間委託の公募型プロポーザルが行われ、21年3月にJFEエンジニアリングと北陸ガス、INPEXの3社グループの提案が採択され、優先交渉権を獲得、22年4月から事業を始める計画だ。「ガスと上下水道の一体運営での相乗効果を生かした持続的運営」に加え、「電気や再生エネルギーなども提供する『地域のユーティリティー・コーディネーター』を目指す方針」が評価された。

滋賀県大津市では、大阪ガスなどと共に出資して、びわ湖ブルーエナジーを設立し、ガスや水道の保安サービスを提供している。

複数のインフラを統合的にマネジメントして効果を最大化するためには、単に官が保有するインフラを民間に渡すだけでは不十分であり、インフラ種類ごとの縦割り制度を改革し、統合マネジメントによる創出価値を住民と民間事業者側に適切に利益配分ができるような仕組みを作るなど、継続的に統合効果を創出し続けるための環境整備・制度的支援を強化していく必要がある。官は民に丸投げをせず、また、民は全体最適視点で利益の社会還元も大目的に据え、官民が密に連携した成功モデルが早期に生まれ、さまざまな地域に展開されていくことを期待したい。