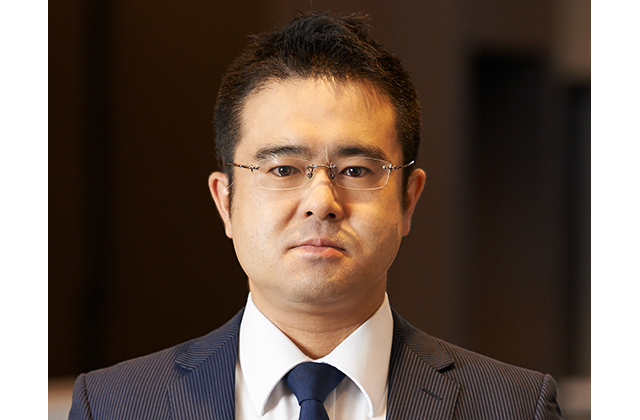

【エネルギービジネスのリーダー達】中塚裕之/楽天エナジー取締役副社長

Eコマースの巨人である楽天は、その影響力をエネルギー事業にも展開し顧客数を伸ばしている。

通信事業者などのコンサル業務で培った経験を生かし、この勢いをさらに加速させる。

「楽天経済圏」――。この文字通り、楽天は手掛ける多数あるサービスを自社プラットフォームで展開し、一つの経済圏を作りつつある。グループの発行ID数は1億を超え、国民一人につき、一つは取得している計算になるほど膨大な数を有する。

このID数を生かし、主力の「楽天市場」のEコマース(EC)をはじめ、旅行、デジタルコンテンツ、通信などのインターネット事業、クレジットカードや銀行、証券、電子マネーなどのフィンテックと呼ばれる金融事業などを手掛ける。その中核には、楽天ポイントがあり、これらのサービスを熱心に利用すればするほどたまりやすくなる仕組みになっている。

楽天が提供するサービスの中で、電気やガスといった、エネルギー分野を受け持つのが楽天エナジーだ。同社は、楽天グループが2012年7月に太陽光発電システムの販売に乗り出したことに始まる。翌年には、他社と協業して電力需要抑制ソリューションや、ボイラー改修などを中心とした熱領域にも参入し、全体的な最適化を目指すエネルギーソリューションビジネスに着手。17年には電力小売り事業者登録の申請を行い、高圧部門の販売事業を開始。18年には低圧部門もスタートした。

変革するエネ業界に興味 コンサル業務の知見が強み

中塚副社長が楽天に入社したのは、低圧小売りの開始直前だ。それ以前は、コンサルティング会社に13年在籍した。主に通信事業者やハイテク系企業を担当。プロジェクトを70近くこなしてきた。上場企業の全社戦略の立案、M&A(合併・買収)、新規事業の立ち上げ、現場でオペレーション改革にも携わってきた。エネルギーについては、「系統の送電ロスをどう最適化するか」「エネルギー消費をどう効率的に行い、電気代を安くするか」など、コンピューターサイエンスを活用できる事柄への関心があった。

エネルギーシステム改革が進み、16年に電力小売り全面自由化が始まった。「異業種のコンサルに関わっていても、エネルギーの自由化にどう関わっていくか、が議題に挙がっていました」。その状況を目の当たりにして、大きな変革期に突入すると直感した。

一方で、自由化が進む中にあっても、エネルギー事業者は「絶対に供給を止めてはいけない」という使命感を持って取り組んでいる。その難しさが、中塚副社長の目には、自身が携わってきた通信業界でいう第2・第3世代(2G・3G)の時代に近いものに映った。

「2000年ごろ、NTTドコモの『iモード』によりパケット通信が普及し、音声用と通信用の周波数帯域をともに保証するハイブリット型の通信形態が出てきました。今後の電力業界でも、ベースロード電源で安定供給を保証しつつ、ベストエフォート型の分散型電源が台頭する点が重なります」

昨年末から今年初めに掛けて、安定供給について見つめ直すきっかけとなる出来事があった。電力の需給ひっ迫だ。日本卸電力取引所の価格が高騰し、電力会社は苦しい経営状況に置かれた。楽天エナジーも例外ではない。1月26日には新規募集を停止する事態となった。これについては誤解もあったという。

「事業継続性に問題があったのではなく、あの期間、急激に申し込み者数が増えて、そうせざるを得なかったのです。既存のお客さまに安定したサービスを提供するための措置として、募集を停止しました。3月から再開し、その後も順調に加入数は増えています」

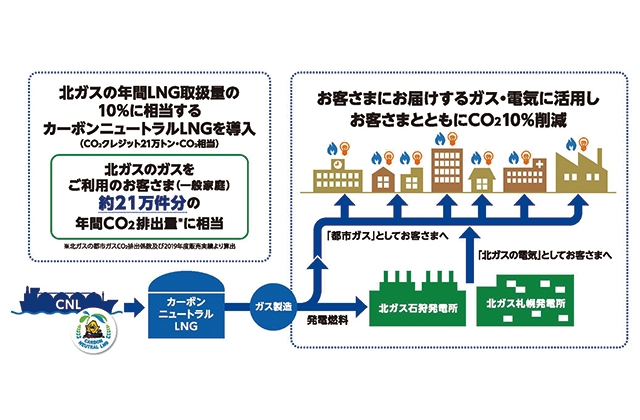

直近の資源エネルギー庁が発表する低圧部門の小売り販売量では、新電力の中で楽天エナジーは8位につける。事業を開始して2年6カ月でこの数値は驚異的といえるだろう。顧客獲得の要因として挙げるのが、楽天経済圏の存在だ。ポイントを強みに急速に利用者が増えている。高圧についても、楽天市場に出店する法人を中心に増加傾向にあるとのことだ。20年に取り次ぎ販売を開始した都市ガスも同様で、グループが展開するサービスのヘビーユーザーを中心に顧客を獲得している。「外から見て感じた以上に楽天経済圏の影響力は大きいです。コールセンターに届く声も大半が楽天ファンであり、親身なものばかり。皆さまの生活の一部に、楽天があると実感しています」

効率化に不可欠な顧客数 さらなる獲得に挑む

エネルギー業界はデジタル化のフェーズに入ることは間違いない。その中で、同社が注力しているのはさらなる顧客獲得だ。ネットワークを利用するビジネスでは、顧客数が増えた効果は単純な足し算ではなく、その数の2乗で表れるというメトカーフの法則がある。デマンドレスポンス(DR)や、P2Pによる電力取引といった新ビジネスはより多くの顧客を抱えて最適化した方がより効果が大きくなる。楽天経済圏の強みはデジタル化したエネルギービジネスで、より効果を発揮していきそうだ。