日本原燃の核燃料サイクル施設(青森県六ヶ所村)の完成が近づいている。同社は2024年上期のできるだけ早くの完工を目指す。これによって核燃料サイクル政策が動き出す。3月末に現地を取材した。

日本原燃の六ケ所工場(日本原燃提供)

◆原子力発電を支える重要施設

「バックエンド施設が一箇所に集まっているのは、世界的にもここ六ヶ所だけです。発電と再処理は原子力における車の両輪。一日も早く稼働させ、地元、そして原子力関係者の期待に応えたい」。施設を案内した幹部はこう話す。

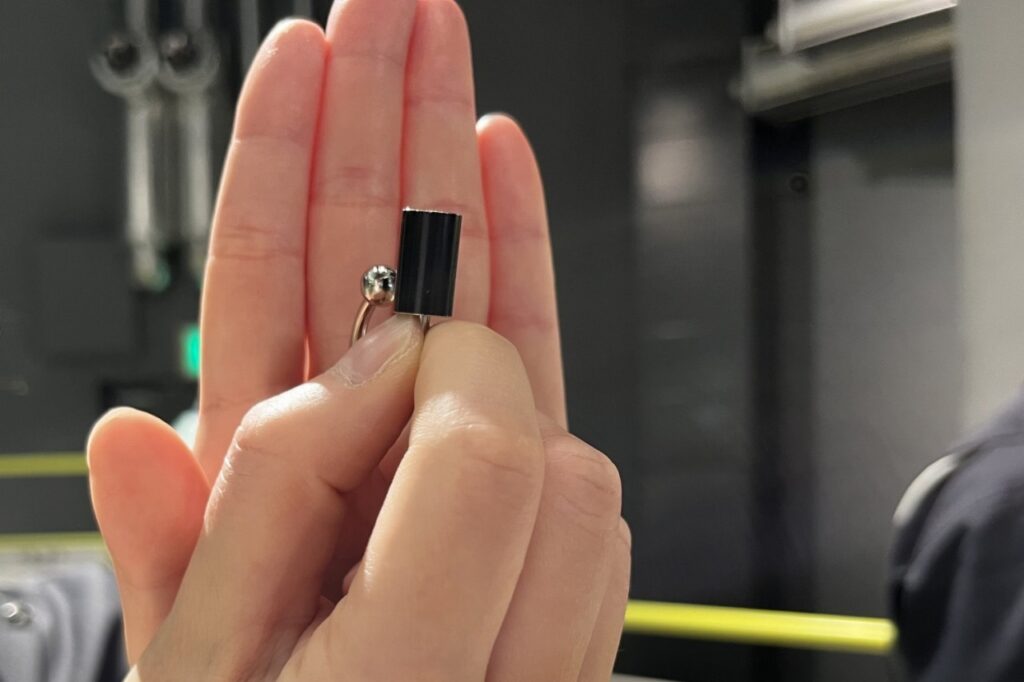

原子力発電のウラン燃料はこのようなペレット状に加工され、金属の容器に入れられる

この六ヶ所村の日本原燃には、核燃料再処理、建設中のMOX燃料製造、低レベル放射性廃棄物の処分、高レベル放射性廃棄物の一時保管、そしてウラン濃縮の5つのカテゴリーの施設が立ち並ぶ。

現地を訪れると敷地の広さ、それぞれの建物の巨大さが印象に残る。その面積は、青森県下北半島の六ヶ所村に約730万㎡。再処理の新規制基準対策工事のピーク時には、約3200人の同社社員に加え、約8000人の協力会社の人が働いていたという。MOX燃料工場(ウラン・プルトニウム混合酸化物)も建設中だった。

「トイレなきマンション」と、原子力反対派は50年前から変わらないスローガンを掲げ批判している。日本の原子力政策では、廃棄物処分の対応がされていないというものだ。しかし実際には、ここで着々と取り組みが進んでいる。

20年以上前に、高レベル、低レベル放射性廃棄物を施設に搬入する際、反対派が全国から押し寄せた。しかし安全な運営を続け事故もなかったために、今ではそのような運動は施設周辺で見られなくなったという。

◆再処理工場稼働で原子力の諸問題が前進

この施設の中核は、核燃料の再処理工場だ。原子力発電で行われる核分裂反応で、ウラン燃料の全てが物質転換するわけではない。大半の成分はそのままで、プルトニウムや核分裂の生成物ができる。その使用済み核燃料を化学反応させて物質を分離させ、使えるウランとプルトニウムを取り出す。

使用済み核燃料6体(約3t)から、ウラン燃料1体、MOX燃料は1体、高レベル放射性廃棄物のガラス固化体(約500kg)3本が作られる。燃料は再利用ができ、処分しなければならない廃棄物の体積が4分の1に減り、プルトニウムもMOX燃料で消費できる。年約800tの使用済み燃料を処理できる。

仮に使用済み核燃料を直接処分した場合、放射線量が天然ウラン並みに低下するのは10万年必要だ。これに対し、燃料を再処理することによって同じ程度に低下する期間は8000年程度で済む。

つまり再処理をすることで、燃料再利用、放射性廃棄物の減容、有害度低減というメリットがある。そして余剰プルトニウムを持たない国策の実現という意味がある。日本は無資源国だ。この核燃料サイクルによって、核燃料をできる限り使い続け、エネルギーの海外依存度を減らそうと1950年代から構想されてきた。それが今、実現しようとしている。

再処理工場の建設費は当初計画の4倍の3兆1000億円になり、建設開始から40年ごろまでの総事業費のめどは14兆4000億円になる。確かに巨額であり、その予定外の出費の是非は検証されなければならない。しかし現在の電力市場の規模は22年で15兆1000億円と巨大なもので、核燃料サイクル事業費はそれよりはるかに小さい。核燃料サイクルの多くのメリットを考えれば、コストは決して高いものではなくなる。

◆なぜ審査は遅れたのか

ただし再処理工場の竣工は遅れている。日本原燃は、1992年に建設を始めたが、昨年9月に26回目の工事完成の延期を発表した。同社は「24年度上半期のできるだけ早く」と期限を設定した。ところが、今年3月末の原子力規制庁との審査会合では原燃が提出した申請書6万ページのうち約3000ページに、誤記や記載漏れがあったことが明らかになった。

繰り返される延期には原燃のマネジメント体制の問題がある。しかし11年以降の原子力の新しい規制体制にも問題があると思える。

東日本大震災の後に、これまでの許認可を棚上げし、原子力規制で建設の認可が全ての原子力施設やり直しになった。これは無駄なことだし、法律上の根拠はなかった。

日本原燃は14年1月に事業変更許可申請を出し、それが20年7月にようやく認められた。現在、設計と工事計画の認可を求め、並行して認可前でも施工可能な場所は安全対策工事を行なっている。

再処理施設は国内でここしかない。そこには他の原子炉の6倍程度の多くの設備がある。国内で審査の先行事例がないため、規制庁も、原燃も審査に試行錯誤を繰り返している。この事情を考えた対応を規制庁もするべきだった。

◆過剰規制が工事を遅らせた

また素人の記者の判断であるが、装備を過剰につける形で安全対策の規制が行われていた。それが合理的であるか疑わしかった。

新規制基準では、航空機衝突、天災による冷却機能の喪失などの重大事故への対応が行われている。再処理施設は高熱を管理する必要のある原子力発電所ではなく、化学プラントだ。アクシデントが起きても、その事故の進行度が全く違う原子力発電所と同じような規制を課している。

例えば、ここでは主要設備に竜巻対策が取られていた。他の原子力発電所と同じように、国内の気象観測で最大級の風速毎秒100m以上の竜巻対策を規制庁は求めた。そのために施設の冷却に必要な冷却塔、排気・換気ダクト、重要な配管に、竜巻での飛来物から設備を守る、鋼鉄製の防護網や板が設置されていた。また火災対策として、これまであった消火設備の地下化などが行われていた。ここでは過去、大規模な竜巻は観測されていない。ここまでの対策は必要なのか。

冷却塔に加わった防護ネット(日本原燃提供) 再処理工場の遠景(日本原燃提供) 原子力施設が安全になることは良いことだ。しかし対応で高まる安全性と、経費や建設の手間に釣り合いは取れているのか。日本原燃の経費は電力の利用者が最終的に負担し、遅れは利用者に負担を強いる。

◆24年完工を目指し、努力は続く

再処理工場の完工の遅れに対し、電力業界も支援を続けている。審査対応などで日本原燃に電力各社から多数の社員を派遣している。日本原燃の増田尚宏社長は24年度上期のできるだけ早くに完工させるという目標は変えていない。そしてMOX燃料工場も同時期に完工の予定だ。

19年に社長に就任した増田氏は、エネルギー業界では「英雄」として知られる。東日本大震災の時に、津波に襲われた東京電力福島第二原発の所長として、対応を行い、プラントを安全に冷温停止させた。その実績が高く評価されている。その熱意は社長に転じた日本原燃にも活力を注ぎ込んでいるとされる。

同社は、21年12月から体育館に関連企業、社員を集め、コロナ対策をしながらそこで400人ほどが机を並べて働いている。審査対応を、一緒に練る場所を作り、連携を強めるためだ。竣工を目指し、関係者が一丸になって取り組んでいる。

工期の遅れは、再処理事業を受け入れ、それによる経済の発展を期待してきた青森県の人々を失望させることにもなる。

1日も早く完成させ、核燃料サイクルを形にしてほしい。再処理施設の完成は核燃料サイクル政策を動かし、原子力を巡る諸問題を解決へ前進させることになる。