◆麻生氏の失言、正しい面もある

自民党の麻生太郎副総裁が、また失言をした。麻生氏は10月25日の衆議院議員選挙の北海道小樽市での応援演説で、「北海道のコメは温暖化でおいしくなった」と発言。さっそく野党が批判し、岸田文雄首相・自民党総裁が、それを謝罪する騒ぎになった。

ところが調べてみると、この発言は、すべてを説明するわけではないが、間違ってはいない。北海道産米の評判は以前より向上し、人気が出ている。1980年代後半から北海度の販売奨励品種「きらら397」の栽培が増え、近年は「ななつぼし」「ゆめぴりか」等の、味の面で評価の高い新品種のコメが流通している。味の改善は品種改良の影響が大きい。

ただし、こうした新品種は、北海道の気温の上昇に適合したものだ。そして温暖化によってコメの味が向上することが見込まれると解説する専門家もいる。(北海道立総合研究機構「地球温暖化は北海道の農作物にどう影響するか」)

麻生氏は、温暖化・気候変動のマイナス面も言うべきだし、北海道の農家の努力にも言及してほしかった。さらに選挙中に批判を受ける行為をするのは、愚かな行為だろう。しかし実際には、気候変動は、麻生氏の指摘通り人間社会にプラス面を含めたさまざまな影響を与えている。この失言騒動をきっかけにして、農業や生活、生態系をめぐる気候変動・温暖化の影響を確認してみよう。

その1・温暖化は植物の活動を促進させる

温暖化は植物の生育を促進する。気温の上昇、植物の光合成をもたらす二酸化炭素の増加によるものだ。欧米の気候変動をめぐる議論では、「Global Greening」(世界の緑化)という言葉がある。

2017年の米カリフォルニア大の研究では、産業革命前より今の方が、世界の植物の合計で、光合成により31%も二酸化炭素を吸収して有機物に変換した量が増えているという推計が出ている。これは植林による森林の増加に加えて、前述の理由によるものだ。

ただし、この研究チームのエリオット・キャンベル同大教授は、温暖化懐疑論者・批判論者に自分の研究が使われていることを懸念している。光合成の量が増えたからと言って、温暖化が生態系の維持や食物増産に役立つわけではないと強調している。(ニューヨークタイムス2018年7月30日記事「Global Greening’ Sounds Good. In the Long Run, It’s Terrible」「素晴らしく聞こえる世界の緑化」「長い目で見ると怖い話」)

その2・農業生産では悪影響だけではない地域もある

世界の農業生産は気候変動によって総じて悪影響を受ける。特に熱帯地域は、過剰な気温上昇、水資源の減少によって悪影響が多い地域が目立つ。一方で、温帯地域では気温上昇で、農作物は増産し、影響は限定的とみられる地域もある。

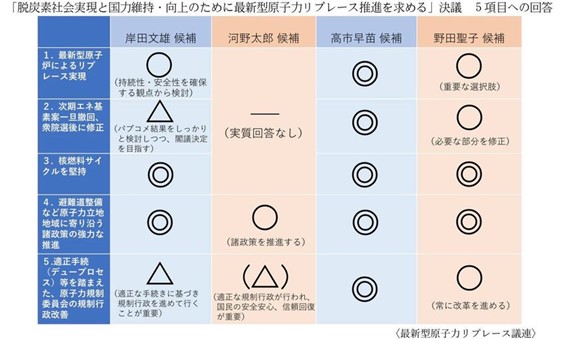

以下はOECDの2016年発表のリポートの図だ。赤い部分が2050年までに温暖化で農業生産の減る地域、青い部分が増える地域だ。日本は農業生産が0~15%増える地域である。

この日本が穀物・食物を輸入する、北米、南米、アジアの多くで食料生産に悪影響を与えるところは多い。それによる悪影響は警戒しなければならない。しかし温暖化の影響は、マイナスばかりではなく、さまざまな形で進むことを示す地図であろう。

その3・寒さによる健康への悪影響は減る

健康では温暖化がプラスになる場合もある。英医学誌ランセットは、気候変動と健康をめぐる国際共同研究を2021年に公開した。(記事)

この研究では、世界で2000~2019年の地球の平均気温と超過死亡の関連を調査した。このうち寒さによる超過の死者は459万人、暑さによる死者は49万人で、調査地点での平均気温は10年ごとに0.26度上昇した。「地球温暖化が、気温に関係する死者をわずかに、減少させる可能性がある」としている。

4・地域によって温暖化の被害は違う

P C C(気候変動に関する政府間パネル)は、毎回の報告で気候変動の被害は温帯、亜寒帯にある国よりも、熱帯付近の国に集中し、温帯の影響は限られると、第3次評価報告書(2001年)の政策決定者向け報告で指摘していた。第4次(2007年)、第5次報告(2014年)では消えている。これは国際世論に配慮して、政治的な論争を避けるために外した可能性がある。

報道ベースだが、確かに温暖化をめぐる日本の影響は、他国に比べて小さいように感じる。筆者の気候をめぐる印象だが、体感温度は上がり、周囲の生態系は10年前、20年前などと比べ、夏が暑くなったり、冬の訪れが遅れたりするなど、微妙に変化しているように見えるが、それで人生が大きく変わったほどでもない。これは多くの日本に住む人に共通する感想だろう。

◆「ガラパゴス」日本ゆえのメリットを活かす

こうした情報を整理すると、植物の育成や人間の健康などの面で、気候変動は総じて悪影響が多いものの、「地球が滅びる」かのような過激な未来は起こらなさそうだ。気温上昇は生活にプラスになることもあり、気候変動はさまざまな影響を与えながら進行している。

しかし恐怖をあおる情報ばかりが、気候変動問題は拡散している。特に、西欧、北欧のメディア、政治家・政治活動家、有識者の発信する情報が過激になっている印象だ。例えば、スウェーデンの環境活動家の少女グレタ・トゥーンベリさんの過激なパフォーマンスと、地球が滅びるかのような主張が、これら地域の一部の人々にもてはやされている。

日本は、良くも悪くも、欧米の政治・社会議論のトピックから遅れている、もしくは隔離され流行しないという「ガラパゴス」の面がある。気候変動をめぐる欧州の奇妙な熱狂は日本にはない。有識者とメディアの勉強不足と世論の関心の低さから伝わっていない。グレタさんの姿も、違和感を述べる意見が目立つ。これは今の状況では逆にメリットではないだろうか。

筆者は気候変動で、いわゆる陰謀論、懐疑論を唱えるつもりはない。人為的な温室効果ガスの排出増大の影響で、世界の気温は上昇すると思う。しかし、そこから発生するデメリット、メリットを考え、その対策のお金や手間のコストを同時に考え、それぞれを比較して、社会と個人の利益を最大限にするべきと思う。

麻生氏は深く考えて、失言をしたのではないだろう。しかし、その議論をきっかけに、気候変動・温暖化問題、いやそれ以外の社会問題でも、「世界は滅びる」式の過激な議論を信じるのではなく、本当のところはどうなのかと確認する習慣が広がればいいと考えている。今は過激な議論に引っ張られる可能性が出ているためだ。

物理学者のマリー・キューリー(1867—1934)の言葉を思い出す。

「人生において怖れることは何もない。ただ理解すべきことがあるだけだ」。

恐怖や感情の影響で、物事の真実をゆがんで受け止めることは危険ということを、キューリーは言いたかったのかもしれない。それは気候変動問題でもあてはまる。