メガソーラーや大規模風力発電設置工事に伴う環境破壊に反対する全国ネットワーク「全国再エネ問題連絡会」が、7月18日発足した。全国で反対運動を行う25都道府県の約30団体、約2万8000人が参加する団体で、メガソーラー設置に反対する住民の全国組織が立ち上がったのは今回が初めてだ。かねてから山間部を切り開くメガソーラー設置には、地域住民からの批判も多かった。土砂災害発生の恐れや景観破壊、生物多様性への影響はもとより、反対運動を先導する住民たちに話を聞くと、より差し迫った「事情」が見えてくる。

2時間ほど喧々諤々(けんけんがくがく)の議論があった同連絡会の会議。開始から40分ほど経ち、反対運動を通じて直面した困難に話が及んだ。それによると、約2年前に運動を始めたある反対運動の主導者のもとに、昨年、メガソーラー事業者の弁護士から電話があった。「クライアント(当該事業者)から、あなたに対して弁護士を通して精神的プレッシャーをかけ、刑事告訴を考えていると伝えるよう言われている」という内容だ。紛れもない「脅迫」である。また、自宅付近で不審者の影もちらつくようになった。幸い、警察には既に連絡済みであり、告訴も今のところないそうだが、きな臭い話である。他地域でも、事業者が反対運動のリーダーに対してスラップ訴訟を起こしたこともある。裁判所は、事業者である原告の請求を棄却し、被告の慰謝料を求める反訴請求を一部認めた。

縦割り行政の弊害 放置される開発リスク

メガソーラー事業者に対する住民の不安は大きい。住民説明会の開催が限定的、土地所有者が転売を繰り返していて責任の所在が分からない、自治体が非常に及び腰――。共通する悩みも多かった。例えば、住民説明会の開催方式は、自治体の条例の縛りがない限り、法的拘束力を伴わない。形だけの住民説明会を行い、気づけば林地開発許可が下りていたとしても、事業者からしてみれば「既に説明しましたよ」とシラを切ることは可能なのだ。

FIT法を所管する経産省が、メガソーラー設置に際して「関連法令を遵守する」よう事業者に呼びかけている以上、自治体はメガソーラーに関する条例を制定するほかない。悪徳業者から地域住民を守りたいならなおさらである。

メガソーラーの設置に対して、事業者に求められる行政手続きは主に三つ。①FIT認定を受けること、②林地開発許可を受けること、③環境アセスを実施すること――だ。

②の林地開発許可は、都道府県知事が、森林法の4要件―災害の防止、水害の防止、水の確保、環境への影響に基づいて判断を出す。問題は、林地開発許可は他省庁が管轄する法律に関して評価せず、本当に災害のリスクを考慮しているのか、極めて不透明な点だ。

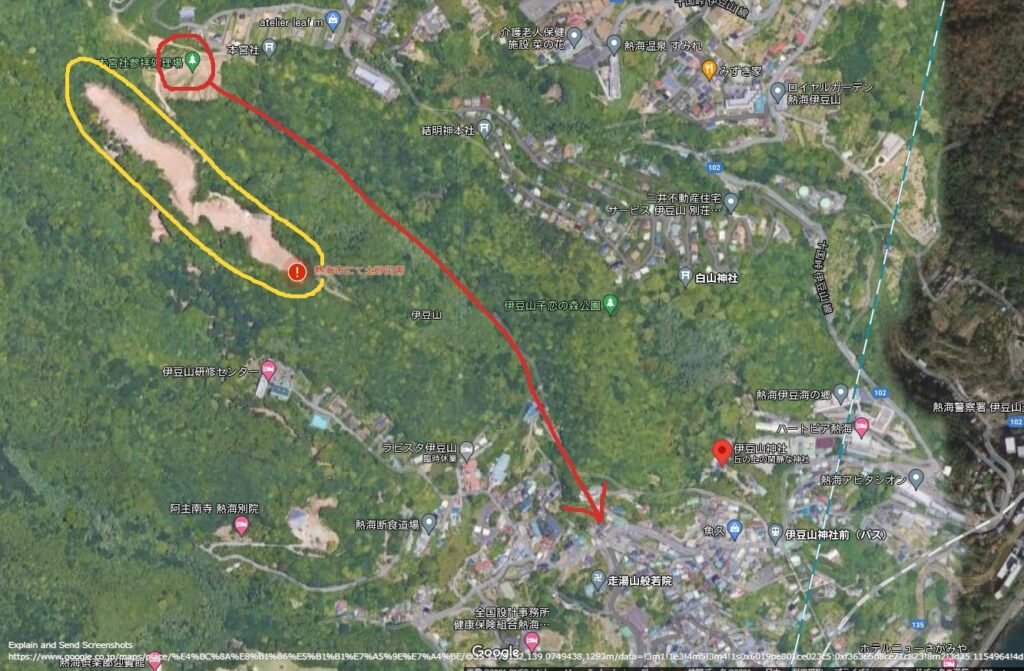

例えば、静岡県函南町に設置予定のメガソーラーの場合、設置予定地付近の丹那沢は「砂防指定地」に指定されている。これは土石流による甚大な土砂災害が懸念される土地を指し、法的には国交省が所管する砂防法に基づく。設置予定地の林地開発許可は既に森林法に基づき下りているが、土砂災害が懸念される「砂防指定地」の問題にはノータッチである。

縦割り行政の弊害で、メガソーラー設置に伴う真のリスクは顧みられないのだ。予定地の調査を行った静岡県経済産業部森林保全課に聞くと「砂防指定地は砂防法に基づくため、お答えできない」と紋切り型の回答があった。

事なかれ主義の自治体 住民に渦巻く不信感

住民は、メガソーラー建設に関する法律に疎い場合も多い。対して事業者は住民対策や土地の折衝も非常に巧妙かつ経験豊富だ。窓口には、地域のメガソーラー賛成派の議員や住民を配置する。事業者は法的拘束力のない独自の環境アセスを約束し、住民に束の間の安心を与える。地元議員は地域の有力者たちに「税収が上がる」とアピールをする。暮らしを守りたい住民たちにとっては、何も知らなければ、声を上げる暇もなく事業が進んでしまう。

本来であれば、自治体が積極的に情報公開を行うべきだが、中には事業者と町との合意書を、住民からの情報公開請求があって初めて住民に見せたという例もあるから驚きだ。行政側の立て付けは「個人情報保護条例に基づき、情報公開はできない」だが、市町の条例には「住民の生命、身体、財産の安全を守るためには情報公開を行うことができる」という規定があるはずだ。特に近年、太陽光パネル設置に起因する土砂災害が各地で発生しており、行政は住民の不安に応える責任があるだろう。

ある地域の反対運動のリーダーは「行政と事業者がグルになっているとしか思えない」と本音を語る。実際に、長崎県佐世保市の離島、宇久島で建設予定のメガソーラーを巡り、地元市議が許認可権限を持つ市長に対して現金100万円を渡そうとし、贈賄罪(申し込み)容疑で逮捕された例もある。

住民は、これまで幾度となく自治体とやり取りを続けてきた。自治体からよく聞かされるのは「FIT認定されているから」、「林地開発許可が下りたから」というセリフだ。当事者意識が感じられない行政に対して、住民は不信感を抱いている。

FITによる高収益を背景に、日本列島に増え続けてきた太陽光パネル。自治体、中央省庁ともに、悪質な業者を排除する政策的対応が求められる。