国内自動車メーカーのEV市場への参入が相次いだ2022年は「EV元年」と言われている。国際的なEVシフトの波を捉まえようとの対応だが、日本国内でEV普及が進まない理由の一つに、充電インフラの整備の遅れがある。この解決に向け、蓄電池メーカーがEV充電サービスに乗り出す動きが出始めた。

パリ協定策定以降、EVシフトの国際的な機運は高まる一方だ。欧米や中国などでは車の電動化に関する規制が進み、10月下旬には欧州連合(EU)が35年に内燃機関車の販売を事実上禁止することで合意している。

日本政府も、35年までに乗用車の新車販売で電動車100%実現といった目標を掲げる。しかし、日本での20年のEV新車販売台数は約1万5000台と、乗用車全体の約0.6%にとどまり、欧米や中国からは水をあけられている。

蓄電池ベンチャーが手掛ける充電事業 国内7000カ所目標

この状況改善のカギを握るのが、EV用の公共充電設備の拡充だ。

蓄電池製造・販売や、蓄電池を搭載した〝電気運搬船〟事業を手掛けるスタートアップのパワーエックスは、新たに再生可能エネルギー由来のEV充電ネットワーク事業を始める。

バッテリー容量が72kW時のEVを満充電するには、普通充電(出力3kW)では24時間、急速充電(50kw)では1.4時間程度かかるのに対し、超急速充電(150kW)なら30分程度で済む。その点、出力100kW以上の超急速充電所は欧州では約8700、米国では約1万3500カ所あるのに対し、日本はわずか15。日本のEVユーザーの利便性はガソリン車に比べてかなり劣っていると言える。特に都市部は、集合住宅などで長時間充電できる環境が整っていないケースが多く、公共の充電施設の普及が求められる。

こうした実態を踏まえ、同社は「チャージステーション」事業を23年から開始する。大型蓄電池(320kW時)搭載で最大出力240kWの同社製EV充電器「Hypercharger」を用いた超急速充電所を、まずは都心中心に10カ所から手掛け、30年までに全国で7000カ所を目標とする。ユーザーにとっての分かりやすさや利便性にこだわり、専用スマホアプリで予約から充電、決済まで完結する仕組みで、時間制限なしのフル充電が可能だ。

また、同サービスでは「再エネ100%」もコンセプトの一つ。再エネ電気はオフサイトPPA(電力購入契約)などでの調達を想定しており、非化石証書などを活用した「実質再エネ100%電気」は極力避ける考えだ。

同社の伊藤正裕社長は、経済産業省が示すストレージパリティ(蓄電池導入の経済的メリットがある状態)が1kW時当たり6万円(業務・産業用)であるのに対し、Hyperchargerの販売価格帯はこれを下回ると強調。蓄電池を安くつくれるイノベ―ジョンにより、「チャージステーション事業での充電料金はガソリンよりお得な価格帯を想定している」と説明した。

パナも充電設備拡充を後押し 事業者とユーザーつなぐサービス提供

パナソニックも、EV用の充電インフラ拡充に向けたシェアリングサービスの導入を進める。

同社が新たに始める「everiwa Charger Share」は、同社製などの充電設備を設置する事業者とEVユーザーをつなぐサービス。11月29日から充電設備設置者の募集を始め、来春からサービスを開始する予定だ。

ユーザー側はアプリを使い、充電ステーションを検索して予約。地点ごとの混雑状況を把握でき、待ち時間なしでの利用が期待できる。設置者側にはアプリを通じて利用料を支払う。こうした取り組みで充電ステーションの利便性を高めて普及させ、商業施設の集客や、自宅に充電施設を持たない住民へのEV導入促進といった効果を見込んでいる。

パナソニックの大瀧清副社長は「日本では電動車の普及率が低いが、化石燃料によるCO2排出を減らす政府目標のためにもEV充電のインフラを整備し、活用しやすくすることが重要」として、このサービスをEVの普及拡大につなげたいと話した。

また、同サービスでは決済システムをみずほ銀行が担当し、トラブル発生時の保険を損害保険ジャパンが提供する。パナソニックは両社らとともに、サービス提供を希望する企業・団体などを募集するコミュニティ「everiwa」を設立し、関係者が一丸となってカーボンニュートラル実現に取り組むことも強調した。

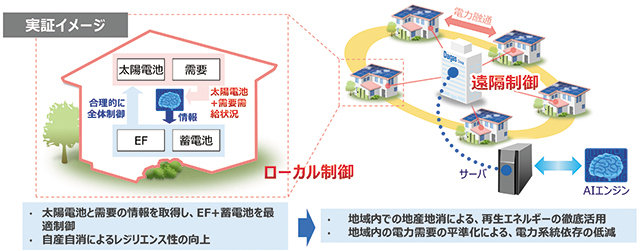

EV関連インフラの普及拡大に向けた機運が高まる一方で、電力需給ひっ迫が懸念される中、電化の促進に耐え得る電力システムの構築も同時に模索する必要がある。その際には系統の安定化や全体最適の視点を疎かにしないことが肝要だ。