インタビュー:吉田恵一/日本瓦斯専務執行役員エネルギー事業本部長

LPガス、都市ガス、電気の顧客数を着実に伸ばしているニチガス。脱炭素時代への対応を図りながら、将来のスマートシティ構想を描く。

―ガス・電気の家庭向け事業を展開していく上で、どのようなビジョンを描いていますか。

吉田 潜熱回収型ガス給湯器と電気式ヒートポンプを組み合わせたハイブリッド型給湯器、および電気自動車(EV)を柱にした営業展開を考えています。

―ハイブリッド給湯器は、ガス業界が販売を控えてしまうような商材です。

吉田 はい。ハイブリッド給湯器は環境性能の高さや停電時にも車の電源で起動できるなど魅力的な商品ですが、普及が進めばガスの消費量が下がるというガス会社的にとっては導入をちゅうちょしてしまうデメリットがあることは事実です。

とはいえ、過去に電力会社が省エネ機器を普及させ、ガス会社がエコジョーズを普及させてきたように、高効率で環境性能の高い商品、便利で快適な暮らしを提供することで多くのユーザーを獲得し、利益を拡大していきたいと考えています。

EV式家庭用蓄電池への期待 再エネプランとのシナジー

―EVについてはどうですか。

吉田 脱炭素化の波やガソリン高騰の影響もあり、EVを選択するユーザーは増加しています。走行距離が従来の自動車と比べて短いという課題はありますが、日中や夜間に自宅に駐車しておけば充電が可能で、かつガソリンスタンドに行く必要もありません。充電も夜間の運転しない時間帯に行えるなど、平均的な暮らしのパターンとマッチする点が挙げられます。

EVは短期的に見れば「環境に優しいモビリティ」ですが、家庭需要を増やす画期的な商材です。中長期的には「家庭用の大型蓄電池」にもなり、これを太陽光発電と組み合わせれば災害に強い分散型エネルギー電源になれるメリットがあります。

―2月から、ガスと実質再生可能エネルギー100%の電気をセットにした料金プランを始めます。

吉田 これまでも市場に電気の再エネ料金プランはありましたが、通常の電気料金プランよりも値段が高いケースもあり、実際に採用に踏み切るユーザーは少数でした。しかし最近ではEV購入補助金の中に「実質再生可能エネルギー100%」の料金プランを導入していることが条件のものもあって、補助金という目に見えるメリットを背景に、EVユーザーの間で再エネプランの採用件数が増えています。

こうした需要を背景に、再エネ価値を安価に提供し、さらにEVをお得に使えることをコンセプトにした新料金プランを2月から開始します。

昼夜間の値差幅を縮小 新プランで安価に環境価値

―新料金プランとはどのような内容ですか。

吉田 当社にはガスと電気料金をセットにした「でガ割」という商材があります。新プランは「でガ割」を軸に、環境価値を上乗せし、かつ安価に抑えられるよう設定しています。

また通常、夜間の料金を安くした電気料金は夜間が安い分、日中は高めに設定されていますが、今回の新しいプランでは、夜間を割安料金としつつ、日中と夜間の価格差が大きくならないよう設定しています。

例えば日中に太陽光の電気を自家消費しているお客さまの場合、日中に天候不順で発電量が少なくなっても、この新メニューでは系統から購入する電気料金が割高でないため、負担が大きくなることはありません。

環境面に配慮した実質再エネ100%の料金プランを安価に利用できる点に加え、特にEVユーザーは夜間の安い電気料金の時間帯に充電することでお得にEVを活用できるのが最大の特長となっています。

―EVや太陽光ユーザーを巻き込んで、家庭内のエネルギーマネジメントシステムの構築を目指しているようです。

吉田 まず考えているアイテムが、家電を遠隔制御するスマートリモコンです。ハイブリッド給湯器やEV、太陽光、蓄電池など各種機器と連携できれば、最適なエネルギー利用を自動制御できるスマートホーム化が実現します。

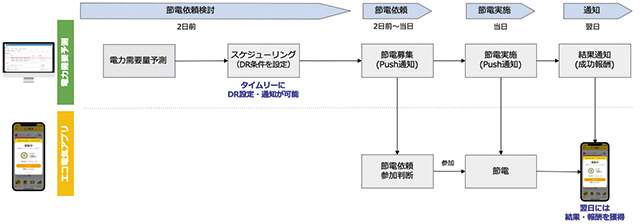

また当社には料金の確認などを行える「マイニチガス」というアプリがあります。これらを組み合わせることで、アプリ上でDR(デマンドレスポンス)やVPP(仮想発電所)を行えるようになるかもしれません。

既に市場では家庭向けに蓄電池や太陽光を無償設置するPPA(電力販売契約)サービスが出始めており、これからエネルギー会社はガス・電気供給だけでなく、家庭向けでも分散型エネルギー設備を取り扱う機会が増えていきます。

そこで、こうした設備と当社のブロックチェーン技術を活用すれば、需要家同士が電力を取引するPtoPも可能です。さらに自社事業所を災害対策拠点の機能を持つよう整備することで、地域と一体になった「ニチガス版スマートシティ」も構築できます。

当社は22年4月からスタートする配電事業ライセンスの取得も検討しています。こうした取り組みを進めることでエネルギー利用の高効率化、系統の安定化、CO2フリープランによるグリーン化を目指し、エネルギーソリューションサービスをパッケージ化し、地域社会の多様化する社会課題の解決を果たしてまいります。

プラットフォームの一翼を担うスペース蛍

プラットフォームの一翼を担うスペース蛍

プラットフォームの共有化 ラストワンマイルへの供給

―今後の意気込みを。

吉田 これからは家電機器の性能向上でユーザー1件当たりのガス・電気使用量は減少し、環境面を配慮して化石燃料の消費量を低減していかなければなりません。そうした環境下でもラストワンマイルへの安定供給を継続し、高効率な設備を提供してクリーンかつ便利な暮らしを実現することで、多くの消費者に選んでもらえる企業になれるよう成長を続けます。

また当社には、世界最大規模のLPガス容器のハブ充填基地である「夢の絆・川崎」、ガスメーターに取り付けてガス使用量および容器のガス残量をリアルタイムで把握する自動検針ツール「スペース蛍」といった、低炭素化に貢献する、高効率なプラットフォームがあります。

これを全国の事業者と共有することで、不毛なエネルギー事業者間の消耗戦ではなく、システムやサービス面における価値を高め合う「共創」の輪を広げたいと考えています。

よしだ・けいいち 東京電力を経て2020年に入社。東京電力では、送配電・用地取得・経営企画・労務人事・広報などの業務に従事。

よしだ・けいいち 東京電力を経て2020年に入社。東京電力では、送配電・用地取得・経営企画・労務人事・広報などの業務に従事。