【終了】第2回そこが知りたい!石川和男の白熱エネルギートーク

前回コラムを書いてから2か月が経ち、春から初夏の雰囲気を漂わせ始めている。依然としてコロナの話題は尽きないが、電気事業制度設計も、その歩みを止めることなく、審議が続いている。

今回も前回に続き、その後の制度設計の進捗について書いてみたい。

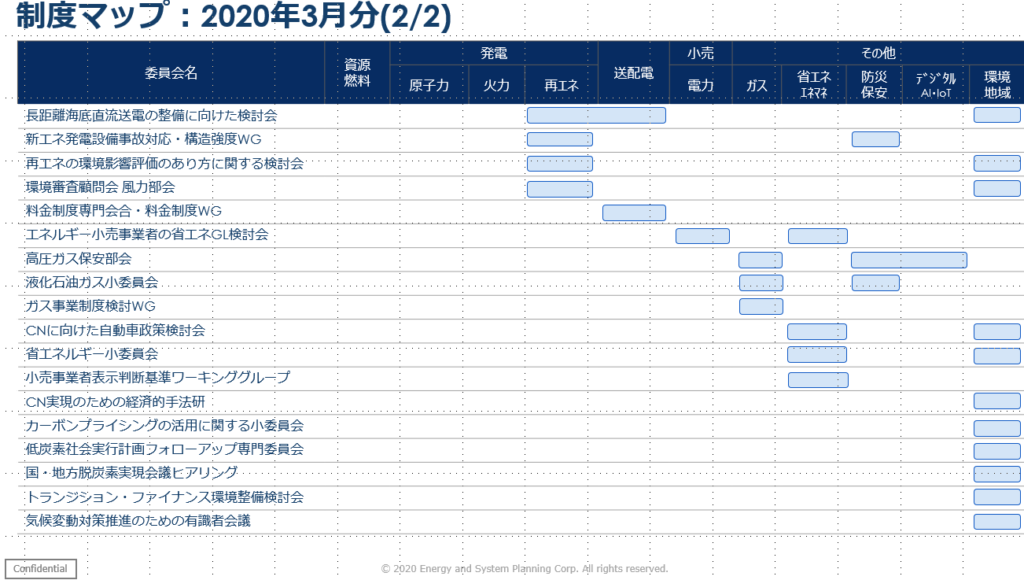

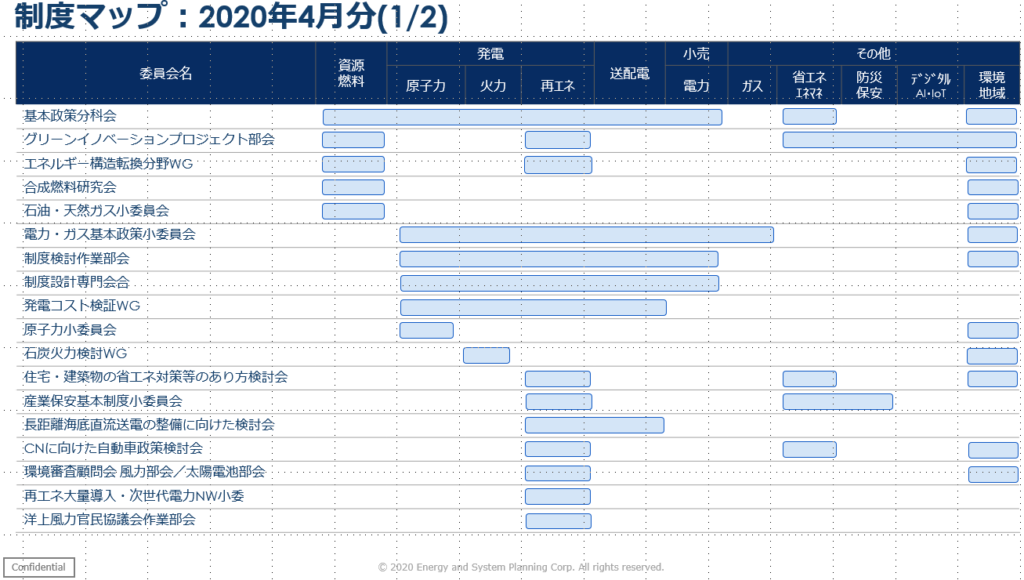

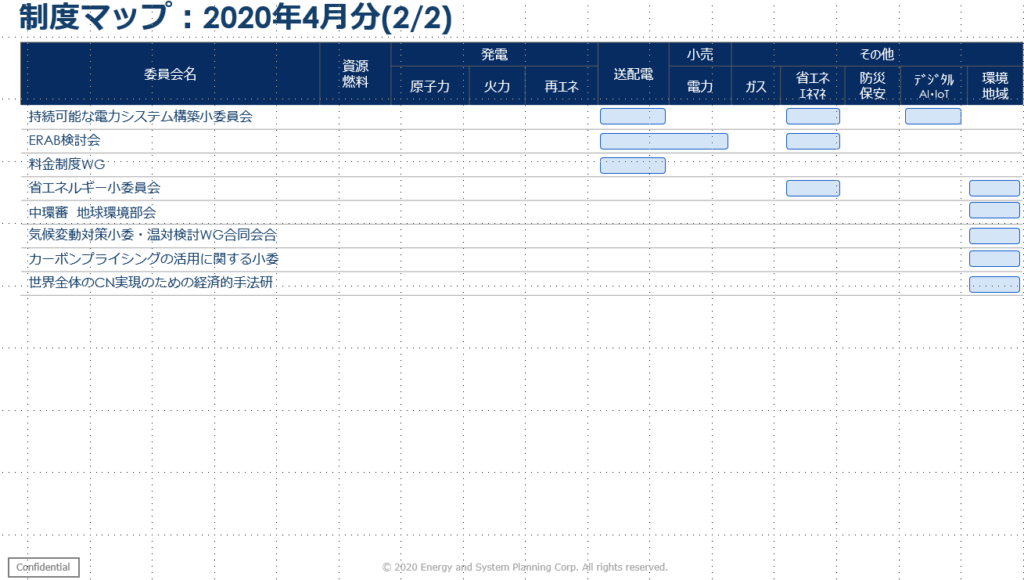

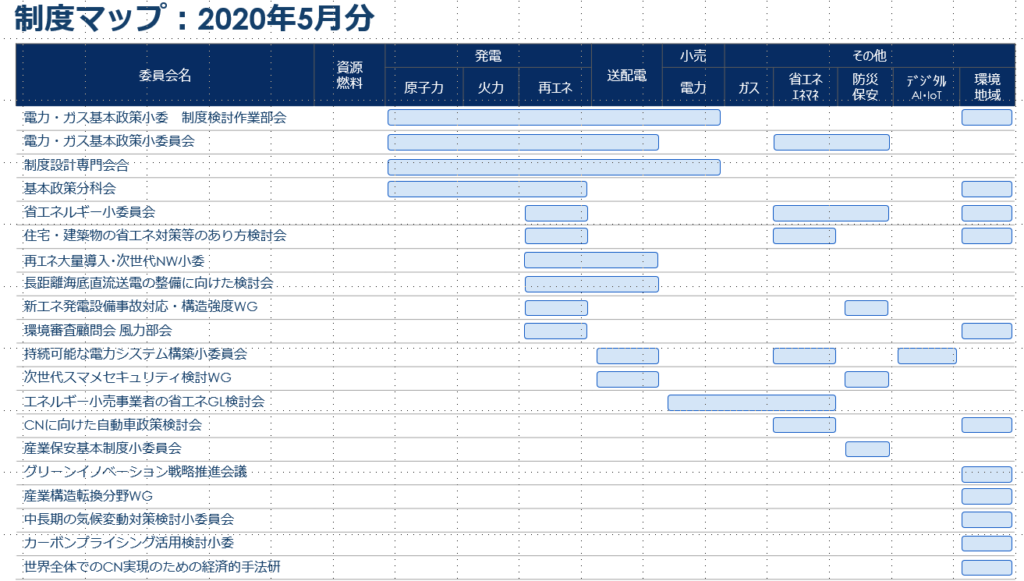

3~5月に審議会等で取り上げられた内容を筆者独自で電力サプライチェーン上にプロットしてみた。やはり再エネや環境関連が多いものの、全般的に広がりをもって取り上げられ始めている。

少し前、昨年夏から秋頃は、再エネ、送配電、環境といった分野が多く取り上げられていたが、昨年10月の菅首相のカーボンニュートラル宣言を機に、電気事業も国のエネルギー政策にあわせて裾野が広がりつつあることが感じ取れる。

なお、3~5月にかけてエネ庁を中心に筆者がチェックした審議会等は約120本。営業日数がだいたい60日なので1日2回開催されている計算である。これほど膨大な議論、資料を取りまとめているエネ庁の皆さんには脱帽するばかりである。

ちょうど1年前の通常国会でエネルギー供給強靭化法(以下、強靭化法)が成立し、その後、昨年7月には梶山経産大臣から非効率石炭フェードアウトや再エネ型経済社会の創造等について検討の指示があり、エネ庁各委員会、専門会合、WG等で詳細な制度設計が進んだ。

この数か月は、今冬の市場価格高騰を受けた検証を踏まえた今後の市場設計の在り方の

検討、第6次エネルギー基本計画策定における2050年、2030年の在り方の整理、経産・環境両省でのカーボンプライシングの議論、容量市場見直し、その他強靭化法の詳細設計の整理が進みつつある。

強靭化法は来年4月に施行されるため、この夏から秋にかけて取りまとめ、政省令等の改正を行わないと間に合わず、徐々に取りまとめに向けた方向に進みつつあるのが現状である。

全部を書くとかなり膨大になるので、主だったものをいくつか取り上げてみる。

現時点を3E+Sの観点で検証し、2050年のあり方を決め、2030年の政策にバックキャストで落とし込む方法で検討中。

2030年について、再エネ導入量と省エネ目標量の試算が行われ、現行のエネルギーミックス目標からいずれも上乗せした数値が提示された。

また、2050年については、RITEにて前提を置いたうえで複数のシナリオ分析が提示された。あくまでも前提を置いたうえでの試算であり、今後定める目標に対して、具体的にどうやって実現させるかが論点となるだろう。

経産・環境両省で検討がされており、「成長に資する」ための目的や方向性は固まりつつある。あとは具体的にどういった設計とするか。経産省では炭素削減価値取引市場として、非化石証書、J-クレジット、JCMを中心とした方向性を描き始めている。

中間整理は夏までに行われ、年内には取りまとめされる予定だが、電力業界だけでなく、様々な産業に影響するものであり、今後の動向が注視される。

25年度分の取引のための21年度入札についてエネ庁で一定の方向性を取りまとめ、広域機関で具体的な検討に着手している。

前回入札との大きな違いは、オークションの2段階実施、維持管理費用に反映する費用の明確化、支配的事業者への事前確認制導入、小売電気事業者への激変緩和措置(前回あった経過措置と逆数入札は撤廃)、非効率石炭への誘導措置、情報公開。

広域機関では需要曲線の原案が出され、NetCONE(指標価格)は9,372円/kW、目標調達量は約1.77億kWと前回と大きな差異はみられない。

今後、募集要領のパブコメ等を経て、順調に進めば、6-7月に需要曲線公表、9-10月に入札実施、12月に約定結果公表の運びとなる。

こちらは昨年7月の梶山経産大臣指示をもとに検討され、整理されている。

省エネ法上での規制的措置は、石炭火力発電に絞って目標を設定(発電効率が実績で43%)され、それに向けて計画を立てて効率化を進めるもの。

効率化のためには、バイオマス混焼や水素・アンモニア燃料の混焼、タービン改造、熱利用等が挙げられているが、それでも難しい場合は、休廃止になるだろう。

一方の誘導措置は容量市場で約定価格からの減額措置(21年度入札は20%)が導入されている。

なお、これは発電専用の石炭火力だけに適用されるわけでなく、製造業における自家発自家消費もバイオマス混焼や熱利用等の計画を中長期計画で示し、定期報告で進捗報告する必要がある。

⑤発電側課金

現在、小売電気事業者が負担している託送料金の一部を系統利用者である発電事業者にも課すという制度。基幹送電線利用ルール見直しと整合させる形で、昨年12月から再度検討を開始したが、再エネ業界団体等の意見も聞きながら制度設計を進めている。

当初、基本料金(kW)のみの課金を想定していたが、将来、市場主導型の混雑処理に移行すること等を踏まえ、基本料金と従量料金を1対1の割合で課金することなった。この方向性のもと、潮流改善に資する電源への割引制度設計、請求・回収方法について検討を進めてきたが、現時点で大きな壁となっているのが小売電気事業者への転嫁。

今回、発電側に課金すると同時に需要側の託送料金が減額となる。その分を発電事業者と小売電気事業者との間で締結している相対契約内で転嫁することを想定しているが、FIT電源、特に太陽光・風力発電の取扱いが論点となっている。

どうしても小売側に転嫁しきれない部分を誰がどう負担するか。賦課金か、それとも発電事業者か、その折衷案か。いくつかのパターンが提示されたが、結論まで出ずに、継続議論となっている。

昨年度から非FIT非化石証書の取引が始まり、この5月に20年度の第4回目の入札を行い、20年度の取引は終了した。

これと並行して、電気の利用者(需要家)の課題やニーズを踏まえ、非化石証書制度の見直しが行われている。

見直しのポイントは3つ。1つ目はFIT証書の価格大幅低減、2つ目は需要家が直接証書を購入できる市場の構築、そして3つ目はトラッキングの大幅拡充。

そこで、大きく2つの市場に分けて検討がなされている。1つはFIT証書を取扱い、小売電気事業者だけでなく需要家も取引参加できる「再エネ価値取引市場(仮称)。もう1つが、小売電気事業者が高度化法達成のために非FIT証書を購入するための「高度化法義務達成市場(仮称)」。

両市場とも検討課題は多くあり、現在はその一つひとつを議論しているところであるが、前者は今年度後半からの試行を、後者はこの8月の入札から適用させることを考えると検討の時間はあまり多くなく、丁寧かつ迅速な議論が必要になってくる。

特に高度化法の義務がある小売電気事業者、これまで非化石証書を活用した小売メニューを提供してきた事業者からは困惑の声も聞こえてきており、手戻りが多い制度設計にならないことが求められる。

⑦エネルギー小売事業者の省エネガイドライン改定

電力・ガス小売を行う事業者には、従来、30万件以上の顧客を有する場合、電気の利用者に省エネを促す情報提供していることを公表する努力義務が課せられていた。

ただし、この情報提供の公表が家庭の省エネを促す効果があったかというと、必ずしもそうでもない。

そこで、より省エネを促進するために既存ガイドラインの改定と、情報提供状況を評価する仕組み(評価スキーム)の導入が検討されている。

省エネに資するための情報提供、その方法、リアルタイムのデータ提供やDRの促進、電源構成の開示、その他事業者の創意工夫を140点満点で評価し、ランク付けされる。これが、エネ庁の登録小売電気事業者一覧や価格比較サイトの事業者名の横にロゴと評価された星印が付けられることとなる。

実際に筆者もいくつかの事業者の公知情報から得られる情報をもとに試算してみたが、事業者によりバラツキがあった(30点もあれば80点以上もあり)。

これからは単に価格だけでなく、事業者が独自に工夫したサービスや取り組みが差別化要素になるかもしれない。家庭や中小企業の省エネ改修・設備導入への補助も検討されており、小売電気事業者・ガス事業者がハウスメーカーやリフォーム業者等と連携した取り組みが出てくることも期待される。

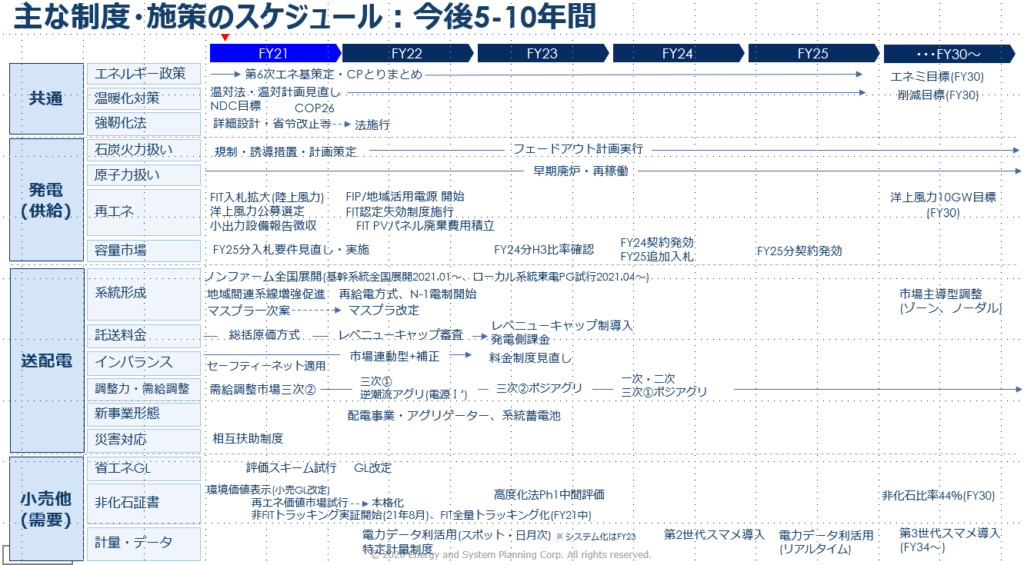

以上、まだ書き足りないところだが、このあたりで締めることとする。

今後数年の主だった制度設計の流れを纏めてみた。ここ数年もかなり新しい制度ができ、見直しされてきたが、これからの数年もまだまだやることは多い。

こうした制度一つひとつを網羅的に理解し、それを踏まえた事業リスク管理、事業機会の創出に向けた行動を起こすことが求められてくるだろう。

理研計器はこのほど、ガスインフラ向け新製品を2製品ラインアップした。一つはLNG成分混合ガス用新方式ポータブルガスモニター「FI-8000+GX-8000」。主にタンカーからLNGを荷揚げする際に使われている製品だ。荷揚げでは、作業終了後にアンローディングアーム内部の天然ガスをN2(窒素)ガスで置換してから、切り離し作業を行う。

その際、SIGTTO(国際ガスタンカー運航者および基地操業者協会)の測定ガイドラインで、メタンガスの濃度を2vol%以下にするよう定められている。この数値確認に、事業者は非分散型赤外線式ガス検知器、もしくは熱伝導式ガス検知器を使用してきた。

しかし、赤外線式ガス検知器でこの濃度を計測すると、実際のガス濃度が規定濃度以下にもかかわらず、原理上メタンに対して重質成分感度が高く、実際の数値以上で表示するため、時間とパージ用のN2を浪費してしまう。また熱伝導式メタン検知器で測定すると、実際のガス濃度が規定濃度以上にもかかわらず、原理上メタンに対して重質成分感度が低いため、パージが完了されているように表示して安全性を損なう問題があった。

FI-8000+GX-8000は、天然ガスが含有成分に対するセンサー感度の変化を、センサーの組み合わせと独自の計算法で補正。難しかったLNG気化ガスの正確な測定を実現した。営業技術課の杉山浩昭課長は「荷揚げ用途以外にも、ガス濃度の計測ニーズはあるはずです。パイプラインやLNGタンクなどの用途にも拡販していきたい」と話す。

もう一つは、信号変換器付きガス検知部「SD-3」シリーズ。大気中の可燃性ガス、毒性ガス、酸素を連続監視するための防爆型定置式ガス検知部で、ガス漏えいを検知し、設定した濃度値以上になると警報動作を行う。そうした基本性能に加え、石油化学工場などプラント設備の大型化・高度化に伴い、ガス検知器に対する高性能・多機能化の要求が高まっている。そこで、各国防爆検定取得に加え、ENパフォーマンス、SIL2認証(申請中)など、各種国際規格に対応させた。

また検知したガス濃度値は4~20mAのアナログ信号とデジタルHART信号に変換し出力する。さらに、オプションでModbus通信(RS-485通信)への対応も可能だ。「国が進めるスマート保安への対応もあり、ガス検知器も、濃度信号以外のさまざまな機器情報を提供することによる、信頼性向上へのニーズが高まっています。そうした動きに訴求したい」(杉山課長)

同社では、ガスインフラを支える製品を今後も積極的に展開していく方針だ。

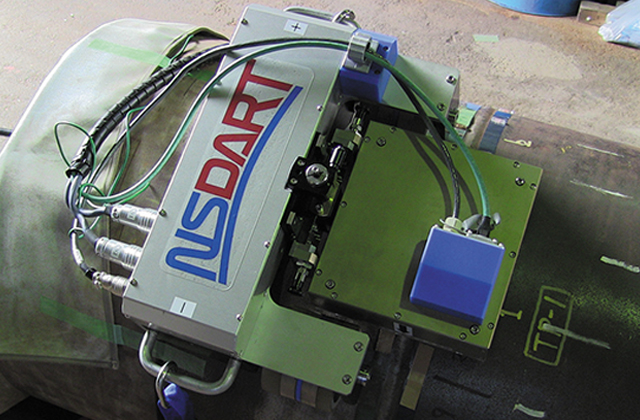

都市ガス導管の敷設工事では、パイプラインの溶接箇所ごとに検査を行う。同検査で主流なのは、工業用フィルムを溶接部に貼り付け、専用の現像車で現像して乾燥させ、判定作業を行う方式だ。

一方で、同じ工業用フィルムを用いていた医療用レントゲンや空港の手荷物検査の分野では、既にデジタルX線検査を導入している。デジタル化は検査の効率化や、現場管理業務の省力化など、多くのメリットをもたらす。

そうした動きに対応するため、日鉄パイプライン&エンジニアリングは溶接部検査をデジタル化した円周溶接部デジタルX線検査システム「NSDART」を実用化した。同システムは、デジタルX線検査技術「DRT」を応用。従来の検査と同等以上の品質を確保しているのはもちろんのこと、デジタル化することで、現像作業が不要となり即座に画像を確認できるほか、原画像や判定情報の保存、データの共有が容易にできる。また、インターネットを介して、遠隔地からの検査も可能。作業員を分散させ、新型コロナウイルスの感染リスク低減などにも貢献する。このほか、工業用フィルムの生産量が減少していく傾向にあり、備えにもなる。

同システムの検査では、X線撮影用撮像素子であるフラットパネルディテクター(FPD)を搭載した自走式撮影装置と画像処理用PCを用いてパイプラインの円周を撮影する。このデータを、画像処理用PCと接続した判定用ディスプレーに映し判定する。

導入効果としては、①従来のフィルムX線検査で使用しているX線発生器の適用が可能、②FPDによって画像取得時間を短縮できるため、判定時間を従来の半分にできる、③自走して撮影するため、走行用レールなどの余分な治具が不要であり、作業効率が向上する―などが得挙げられる。

このほか、今回の開発で得た技術的知見は、パイプライン円周溶接部の品質管理へのDRT適用に向けたJIS規格の制定や、ガス事業法の改正にも貢献している。ガス事業法の改正によって、DRTの適用が認められ、同システムも実用化できたとのことだ。

そうした取り組み全体が評価され、日本ガス協会の「21年度技術賞 ガス技術部門」を受賞した。田中進・技術本部技術統括部マネジャーは「大手ガス会社に導入していただき、好評を得ています。パイプラインの建設現場は、デジタル化する余地が残されています。この受賞を励みに開発を進めていきたい」と語っている。

ガスインフラの現場でのデジタル化がさらに加速していきそうだ。

本誌 データサイエンティスト(DS)とはどんな職業ですか。

河本 一般的に、データからビジネスや社会的価値を創造する人を指します。私は①ビジネスDS、②AIDS、③理論DS――の三つに分類して考えています。①ビジネスDSはデータの分析力でビジネス課題を解決できる人材を指します。②AIDSはAIを使って人工知能システムを作る人、③理論DSは数学を使い何らかの証明をする人を言います。私は①ビジネスDSに当てはまります。

本誌 ビジネスDSに求められる仕事内容とは。

河本 一般的には数学的知識やプラログラミングを駆使するイメージを持たれますが、それだけでは解決できません。ビジネスDSの仕事には「見つける」「解く」「使わせる」の三つのステップがあると考えます。「見つける」では、社内にどのような解決すべき課題があるか探したり、分析のためデータを成形しないといけません。

「解く」は、現場の人に「押し付けられた」という感情なく、納得感を持って受け入れてもらう。そうしたものを引き出せるような解き方が問われます。

最後の「使わせる」は、最も難しいです。今まで勘と経験で責任感を持ってやってきた担当者を否定してデータ分析のやり方に変えるには、現場と一体となって取り組まなければなりません。

これら三つのステップを経て課題解決にたどり着きます。現場の知識とデータ分析のキャッチボールで進んでいきます。完全に分けることはできません。

本誌 エネルギー会社がデータを活用した新ビジネスの検討する上で気をつける点はありますか。

河本 「エネルギーに関するデータはお客さまにとって大切なもの。役に立つもの」と思い込んでいる点です。大半の需要家はエネルギーデータに関心がありません。スマートメーターのデータも最初の1カ月は見ますが、その後は手間や時間を使ってまで見ないのが現実です。謙虚な姿勢を持って臨むことが必要です。

本誌 需要家が関心を示すデータとは何ですか。

河本 時間やお金に関するデータです。多くの人が頻繁に時間やスケジュールを確認します。お金もどれだけ支出したか、貯金できたか、など関心が高いです。そうしたデータと肩を並べるほど、魅力あるサービスが提示できるかが、成否を分けるでしょう。

本誌 エネルギー会社のデータビジネスの現状をどう見ますか。

河本 多くの企業があるにもかかわらず、欧米のビジネスモデルを踏襲したようなサービスしか出てこないことが気になります。

本誌 柔軟な発想を持って生み出すには何が必要ですか。

河本 優れたサービスを作り出すところまで到達できると思いますが、成功するにはそれを採用する意思決定が必要です。エネルギー会社のこれまでのビジネスモデルとは異なる意思決定が求められます。そこに課題があると思います。

本誌 エネルギー関連で今後注目するデータ活用はありますか。

河本 政府の2050年カーボンニュートラル宣言を受けて、エネルギーリソースの改善だけではなく、需要家側の制御も必要になると思います。CO2を巡る規制は今後増えるでしょう。CO2関連のコストは上昇していくため、その最適化のためにデータを活用する余地は十分あると考えています。

スマートメーターから取得できる30分値の電力使用量データをはじめ、エネルギーデータを活用した新サービスが盛り上がりを見せている。

スマメは電力系統の最適制御のため、スマートグリッドを構成する要素の一つとして、2014年から設置が進んでいる。24年度末をめどに全国全ての需要家に取り付けられる計画だ。これに先駆けて、東京電力管内では今年2月末時点で、約2800万台が取り付け済みとなっている。

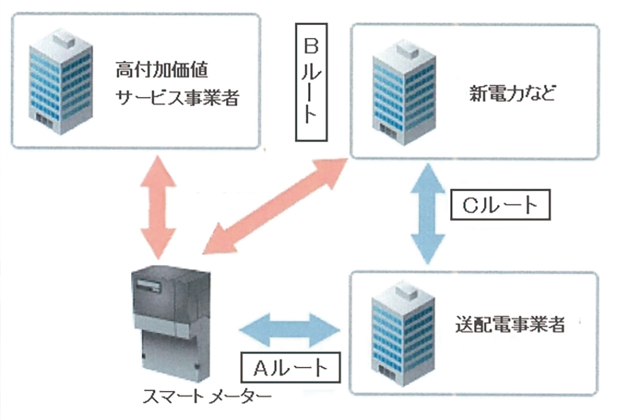

スマメの電力使用量を計測したデータは30分単位で内蔵する通信機能によって電力会社に送られる。データは図のようにルートによって3種類のデータに分けられる。Aルートはスマメと一般送配電事業者をつなぐもの。検針値を取得したり、接続・切断など遠隔操作のために使われる。

Bルートはスマメと宅内にある家電機器を通信規格「エコーネットライト」で連携可能だ。エネルギー管理システム(EMS)によって、電力使用量や電気料金などの「見える化」、機器の制御のために利用できる。

Cルートは一般送配電事業者がAルートで得たデータを、第三者の企業が需要家にサービスを提供するためのもの。電力小売り事業者などにデータを送信し、料金計算などに使われている。

BルートやCルートのデータは、これまで分からなかった電力使用量が可視化され、需要家に有益な情報を提供する。家電機器の利用時間から推測すれば、節電に活用できる。ただ、データサイエンティストの河本薫滋賀大学教授は「エネルギーの使用量データを単に示しただけでは、継続的に一般的な需要家から関心を得るのは困難」と指摘する。

これに対し、事業者やサービス提供者は、スマメデータのほか、独自に機器を分電盤などに取り付けてデータを取得。さらに加工、成形し直すなど再構築することで、需要家が「魅力的」「有益」と感じるサービスやデータを生み出して提供する動きが加速している。

例えば、一般の需要家にとって簡単かつ分かりやすくデータ表示するスマホのアプリやインターフェースを開発している企業がある。

エナジーゲートウェイでは、スマートホーム向けに「ienowa」を展開する。宅内の分電盤に取り付けた電力センサーを介し、電気の使用量を家電機器別に、スマホアプリ上に表示することが可能。②のように、前月と比較して今月の電気代がどの程度になるかが把握できる。

Natureが販売する「Nature Remo E」ではエコーネットライト規格対応の住宅用太陽光発電や蓄電池、スマメと連携することで、電力の使用量やPVの稼働状況、蓄電池残量がアプリ確認できる。

またエネルギー以外のビッグデータ、通信や決済機能などスマホの利便性を組み合わせたサービスも登場してきた。ソフトバンクの子会社SBパワーは、各一般送配電事業者から取得したスマメのCルートデータを、独自のAIによる需要予測技術を活用したデマンドレスポンスサービスのトライアルを昨年夏から実施。今年は九州電力と共に取り組む。

スマホ専用アプリを通して、需要家に節電協力を案内し、節電効果に応じてポイントを付与する。ポイントはキャッシュレス決済サービス「PayPay」のPayPayボーナスと交換できる。節電に協力してもらうことで需要家に利益を還元し、モチベーションを高め、しかも需要家が簡単に参加できる仕組みを構築したのは画期的だ。

こうしたエネルギーデータを応用した新サービのス開発・普及の取り組みが、今後も増えていくことが期待される。

災害発生時の人命救助は、72時間を境に生死を分けるといわれている。避難所や病院、福祉施設など向けに、その時間をしのぐことをコンセプトに開発されたのがI・T・Oの防災減災対応システム「BOGETS」だ。都市ガスと電気を製造するシステムで、プロパン・エアーガス発生装置「New PA」、発電機、耐震LPガススタンド、都市ガスとプロパン・エアーガスを切り替えるワンウェイロックバルブで構成されている。

BOGETSを構成するシステムの核となるのがNew PAだ。同装置は元々災害対応向けではない。1990年以降に旧通産省が推進した都市ガスを高カロリーガスに統一する「IGF21」計画の熱変工事用ツールとして、「PA-13A」が注目された。プロパン容器を接続するだけで、ほかの動力を使わずにガスの噴射圧で簡単に空気を混合させ13A相当のガスが製造でき、移動できる点が脚光を浴びたのだ。2011年の東日本大震災、16年の熊本地震、18年の大阪府北部地震など、近年の大災害においてガスインフラ復旧に大きく貢献している。

ただ、「PA-13A」は都市ガスとプロパン・エアーとの切り替えなどに専門性が高い操作が必要だった。東日本大震災以降、高圧ガス保安法が改正され、需要家でもガス設備を保有することが可能になった。

そうした背景が相まって、誰でも簡単に扱えて、防災減災に資する製品として生み出されたのがNew PAだ。タッチパネル式制御盤を使い、モニターに表示される手順と音声に従って操作すれば、簡単に都市ガスを仮復旧することができる。プロパン・エアーガスを使えば、都市ガス仕様のGHPやガス調理器などが利用可能になった。

また、LPガス発電機やマイクロガスコージェネといったガスの発電システムにより電源を確保することで、New PAの制御盤の稼働をはじめ、スマートフォンの充電や照明など、最低限必要な電化製品が使用できる。

西村茂晴営業開発部マネージャーは「大阪府寝屋川市では学校体育館の空調に都市ガスのGHPを採用しました。これに合わせて都市ガスが途絶してもLPガスを原料に都市ガス相当のガスをつくり出すことができるBOGETSが評価され、導入に至りました。今後もそうした導入実績をつくっていきたい」と話す。

同社では教育関連施設を中心に、ほかの用途でも需要を開拓していく構えだ。

昨年12月、水素社会の実現に向け、新たなコンソーシアム「水素バリューチェーン推進協議会」が誕生した。同協議会の目的は、サプライチェーン全体における社会実装プロジェクトを実現し、早期の水素社会構築を目指すこと。岩谷産業、ENEOS、川崎重工業、関西電力、東芝など9社が理事会員を務め、参画企業は88社(2020年12月現在)に上る。

今後、水素社会構築を加速するため、①水素の需要創出、②技術革新によるコスト削減、③事業者に対する資金供給―の3点の課題に取り組む。ワーキンググループを作り、社会実装プロジェクトの提案・調整やファンド創設、規制緩和などの政策提言を行っていく方針だ。

同協議会の参画企業の業種は、電力、ガス、石油などのエネルギーをはじめ、自動車や運輸、商社、電機メーカー、プラントメーカー、金融―と実に多彩だ。このように、水素は、製造、輸送、貯蔵に始まり、需要側への供給や利用に至るまで、多岐にわたる分野の技術と知見が必要になる。同様に、水素関連のプロジェクトや取り組みでは、ほかにも企業間連携による事例がいくつか挙げられる。

技術研究組合CO2フリー水素サプライチェーン推進機構「HySTRA(ハイストラ)」、次世代水素エネルギーチェーン技術研究組合「AHEAD(アヘッド)」はそれぞれ、海外産の水素を日本に輸送するサプライチェーン構築に向けた実証試験を行っている。また、FCV(燃料電池車)の普及に向け、日本水素ステーションネットワーク合同会社「JHyM(ジェイハイム)」は水素ステーションの整備を進めている。昨年11月時点で全国162カ所の採択数となり、経産省が目標とする「20年度までに160カ所程度」を達成した。

日本の水素政策のベースとなっているのが、「水素・燃料電池戦略ロードマップ」(14年策定)だ。16年に改訂された際には、フェーズ1「水素利用の飛躍的拡大(燃料電池の社会への本格的実装)」、フェーズ2「水素発電の本格導入/大規模な水素供給システムの確立」、フェーズ3「トータルでのCO2フリー水素供給システムの確立」とする三段階での方向性が示された。中でも、フェーズ1では、燃料電池の目標価格、燃料電池の普及台数や水素ステーションの設置箇所の数値目標が示された。さらに19年の改定では、基盤技術のスペックやコスト内訳の目標として、水素製造コストや水素液化効率などの数値が設定された。

ロードマップの最初の改定時にはフェーズ1に重きを置いた政策だったが、現在はフェーズ2やフェーズ3、また電力分野での利用に重点が置かれるようになってきた。三菱パワーは発電所のゼロエミッション化に向け、水素専焼ガスタービンに向けた開発を進めるとともに、既設のLNGだき発電設備の改造を最小限にすることで投資コストを抑えた水素転換を目指している。また独シーメンス・エナジーは、30年までにガスタービン全機種を水素専焼に対応する目標を掲げる。

脱炭素への機運の高まりも、水素利用の拡大を後押しする。菅政権のカーボンニュートラル宣言を受けて策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、キーテクノロジーとして盛り込まれ、水素発電コストをガス火力以下に低減する目標などが示された。

さらに水素の製造プロセスに着目し、よりCO2排出量の少ない方法を目指す動きも出ている。その種別は色分けで分類される。グレー水素は、化石燃料を改質して生成される水素で副生物としてCO2が発生する。ブルー水素は化石燃料から水素を生成するが、CCS(CO2回収・貯留)によって実質的にCO2排出量を削減する。グリーン水素は、再生可能エネルギーを用いて水を電気分解して水素を生成することで、CO2フリーとなる。

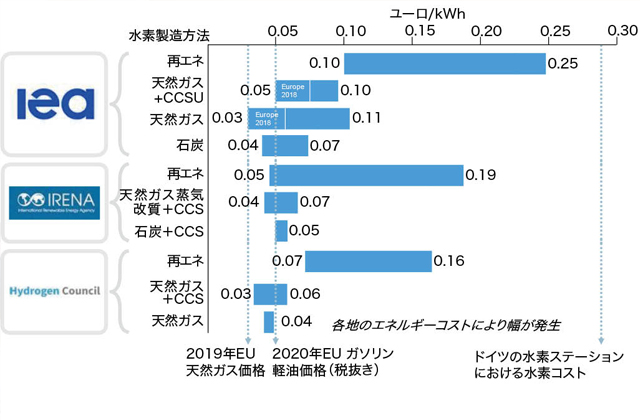

課題となるのがコストだ。アクセンチュアのビジネスコンサルティング本部の岩上昌夫マネジング・ディレクターによると、「CO2フリーの点ではグリーン水素が理想的だが、グレー水素に比べて約4倍の製造コストがかかり(図参照)、早期の商用化は難しい」という。このため、当面は天然ガス蒸気改質、もしくは石炭ガス化にCCSを組み合わせたブルー水素が現実的とされる。ただ、「CCSで貯留したCO2は長期的には漏洩していくこと、また化石燃料が有限であることから、貯留はあくまで、つなぎの技術と考えるべきである」(岩上マネジング・ディレクター)という。

また、サプライチェーンにおけるコストアップも要因として挙げられる。水素の沸点はマイナス253℃と低く、極低温の液化設備や専用の輸送船が必要となり、水素コストが高くなってしまう。

そこで、水素エネルギーキャリアとして注目されているのがアンモニアだ。アンモニアは8・6気圧、20℃で液化するため、水素よりも液化時のエネルギー損失が少なく、輸送船も水素に比べて安価に製造することができる。この特性を利用して、アンモニアを海外で製造し、日本に輸送した後、必要な場所で水素を取り出して利用することが可能だ。

これまで幾度かのブームがありながら、エネファームやMIRAIといった市販化された商品はあるものの、水素社会の実現にはまだ至っていない。国内、海外を含めた脱炭素化という大きな潮流の中、水素の果たす役割はこれまでになく重要なものになっている。

近年、全国各地で台風や豪雨など、自然災害が頻発している。ライフラインが止まり、多くの被害を及ぼしている。このうち、停電は約9割なのに対し、ガス供給停止はわずか2%程度だ。このことから、ガスを利用する家庭用燃料電池「エネファーム」が有事への備えとして有効なことが消費者に徐々に広まりつつある。

そうした中、パナソニックは災害対策機能を強化したエネファームの新製品を発表した。第7世代となる今回の製品はLPWA(低電力広域)通信機能を標準で搭載した。従来は有線LANで接続するため、ネットワーク環境が必要で工事や設定が必要だった。今回搭載の携帯電話通信網を使うため100%接続を実現し、これまでにない新サービスの拡充が可能となった。

具体的には、気象データを取得して自動的に最適発電を実施する「おてんき連動」機能を搭載した。ウェザーニューズが提供する「1kmメッシュ天気予報」を基に日々の運転計画を作成して発電を行う。太陽光発電を含めた家庭用エネルギー設備において、経済性を優先した運用が可能であり、例えば、晴天時の昼間は太陽光からの電気が屋内で使われているためエネファームを停止させて、夕方から稼働させる。雨や曇りの日は太陽光が発電しないのでエネファームを朝から発電させる。

さらに、ウェザーニューズが提供する「停電リスク予測API(アプリケーションプログラミングインターフェース。システム同士が相互に連携するための技術仕様)」をエネファームが受信した場合には、自動的に発電モードを切り替えて停電に備える。

このほか、通信機能は遠隔メンテナンス機能を実装、ソフトウェアの遠隔アップデート、保守点検作業の効率化などに寄与する。

今回のエネファームでは、ガスや水道が途絶えても最低限の生活が維持できることを目指した。ガスが停止して電気と水道の供給がある場合は、電気ヒーターによって、貯湯タンクが満タンならば、お風呂一杯分のお湯をつくることができる。断水時は貯湯タンクから130ℓの水を生活用水として取り出し、トイレの水洗用に約32回分の水を確保することが可能だ。

エネファームはコロナ禍において販売台数が伸びており、2020年度は4万台に達する見通しだ。パナソニック燃料電池企画部の浦田隆行部長は「今回の災害対策機能搭載によって、21年度の早期に累計20万台を達成したい」と意気込む。

販売する東京ガスでは、エネファームの販売開始から10年が経過し、今後拡大する見込みの買い替え需要をターゲットに販売していく構えだ。暮らしソリューション技術部の高世厚史部長は「買い替え率は95%と高水準だ。ここに停電への備えを訴求していく」と話す。

今回の通信機能搭載によって、災害対策に加え、新たな機能やサービス創出も期待できる。新たなフェーズに入ったエネファームに今後も注目だ。

水素エネルギー普及を牽引している水素ステーション(ST)と燃料電池車(FCV)―。2014年にFCVの商用販売・水素ST開所が始まり、水素STは1月時点で4大都市を中心に137カ所が整備された。さらに25カ所が建設中であり、国が計画する「20年度中に160カ所程度」の目標は達成する見通しだ。

一方で、カーボンニュートラルを目指す機運が世界的に高まりを見せている。日本も50年に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを宣言し、その中心的な役割を担うエネルギーとして水素が期待されている。

そうした中、ENEOSと火力発電事業者の最大手であるJERAは共同で、水素の普及促進を担う新たな拠点として「東京大井水素ステーション」を昨年8月に開所した。JERAの大井火力発電所敷地内につくられたもので、JERAは敷地の提供とともに、水素の原料である都市ガスの配管などの整備を担う。一方、ENEOSは都市ガス改質型の水素製造装置を有する(オンサイト方式)商用水素STの建設のほか、運営を担当する。

都市ガスはJERA、ENEOS、大阪ガスの合弁会社「扇島都市ガス供給」が供給する。敷地内には出荷設備があり、首都圏にあるENEOSの水素STにも水素を出荷している。

同STは、大井という東京の経済を支える物流の中心地に立地している。このことから、将来的には、燃料電池トラックへの水素供給拠点の役割も想定する。現在、自動車会社がコンビニ各社と小型トラックによる実証を行っているほか、22年からは物流会社と大型トラックの走行実証を開始するなど、実用化に向けて動きが加速している。FCバスもさらなる普及が期待される。現在、都内を中心に約100台が運行中。このうち、同STは14台のFCバスが水素の充塡に利用している。

自動車会社では、FCバスの年間水素消費量はFCV45台分に相当するとしている。ENEOSの塩田智夫・水素事業推進部長は「物流や公共交通の分野など、大型車による大量消費が進めば、普及に弾みがつく」と話す。また、ENEOSでは、同STをはじめとする首都圏7カ所の拠点を利用して、東京五輪・パラリンピックの開催期間中、大会車両として導入される500台のFCVへの供給も担う予定だ。

ENEOSとJERAは今回の水素STを機に、ほかの水素事業でも協力関係を模索していく。「水素の普及とコスト削減には発電や産業分野での大規模な需要創出が必要です。そのためには一社単独ではなく複数社の協業が欠かせません」(塩田部長)

大井でのプロジェクトのほかにも、ENEOSでは、将来、国内の石油精製、製鉄・発電分野で水素利活用が拡大する可能性を見据えている。これに向けては、再生可能エネルギー由来の水素を海外から大量調達・供給するビジネスを検討し、「CO2フリー水素」のサプライチェーン構築にも取り組んでいく方針だ。

三菱化工機は、水素の供給コストの低減とともに、廃熱やCO2といった未利用資源の有効活用につながる新技術の開発を進めている。一つが吸蔵合金を用いた水素圧縮機だ。従来、水素の昇圧には電動式のコンプレッサーなどの機械式圧縮機を使用する際、多くの電力コストがかかっていた。

一方、吸蔵合金は、室温程度で水素を吸い込み、加熱すると水素放出圧を増加させる特徴を持っている。この仕組みを利用することで、従来型機器に比べ、昇圧時に機械的な駆動部分が不要となりメンテナンスコストの低減が期待される。

また、水素を昇圧する際の加熱温度が室温から約250℃と比較的低いこともメリットだ。企画本部研究開発部の山崎明良部長によると「工場などから出る廃熱の中でも、これまで使われなかった低い温度帯の廃熱を活用できる」という。加熱源に廃熱などが利用できれば電力コストも低減できる。

同社は那須電機鉄工やダイテック(愛媛県西条市)、広島大学、四国産業・技術振興センターなどと共同で、50サイクルの試験運転を実施した。水素・エネルギープロジェクト部水素・エネルギープロジェクト課の瓶子裕之課長は「吸蔵合金の水素吸蔵と吐出にかかる温度領域やサイクル時間などの最適化を図りました」と説明する。実証の結果、昇圧時の温度、圧力値や吐出時の安定した流量などの目標値を達成。今後は、さらなる耐久性の向上やスケールアップなどを検討し、22年度中の商用化を予定している。

同機は1MPa未満の低圧水素を19・6MPaまで昇圧できる。また、1時間当たり1N㎥の吐出能力を持っている。オフサイト型水素ステーションなどに水素を輸送する際に使用するシリンダーやカードルへの充塡などへの活用が期待される。

一方、もう一つの技術開発としては、昨年、川崎製作所構内に微細藻類バイオマス生産の実証装置を設置し、11月から実証試験を行っている。この試験で使用する「フォトバイオリアクター」は、ガラス管の中で微細藻類を培養する装置だ。都市部のビルや工場への設置が可能。閉鎖空間での培養により不純物が混入しにくく、サプリメントや化粧品といった高付加価値商品向け原料の生産ができる。また、大型台風や地震に備え、飛来物対策や免振構造を採用したオリジナルフレームを考案した。 この実証試験の次なるステップとして、大気に排出されて未利用だったCO2を活用した「カーボンリサイクル技術」の開発に取り組む。バイオマス生産の実証装置は、同社川崎製作所構内の実証用水素ステーションの横に設置されており、ステーションにある小型水素製造装置「HyGeia-A(ハイジェイア-エー)」が都市ガスから水素を製造する際に排出するCO2の一部を直接投入して微細藻類の培養に利用する。今年2月末から実証試験を開始する。

新型コロナウィルスに始まり新型コロナウィルスで終わった感が強い2020年から21年に移り、早や1カ月――。

電力事業は年末からの需要ひっ迫に端を発した卸電力取引市場価格高騰、新電力を中心とした小売り電気事業者の窮状、市場連動型メニューを選択した消費者の電気料金高騰、国による措置の話題がこの1カ月の大半を占めたと言っても過言ではない。

まずは1月の危機的な状況に対応した電気事業者全てに感謝したい。筆者も契約している小売り電気事業者がほぼ毎日、通知してきた家庭用デマンドレスポンスに参加し、本当に微力ながら節電に協力させていただいた。

現時点ではLNG船も順次、入港しており、また卸電力取引市場価格も落ち着きをみせているが、まだ冬は終わっていないことから、予断は許さない状況であることに変わりない。この話題はエネルギーフォーラム本誌を含め色々な場でも議論されているので、そちらに譲ることとしたい。

さて、こうして危機的な状況が話題をさらった1か月であったが、電気事業制度を検討・審議する国の審議会などは粛々と開催されている。

もちろん、今回の需給逼迫と市場価格高騰に関する議題もいくつか取り上げられているが、大半は今後の電気事業に関する議題が占めている。

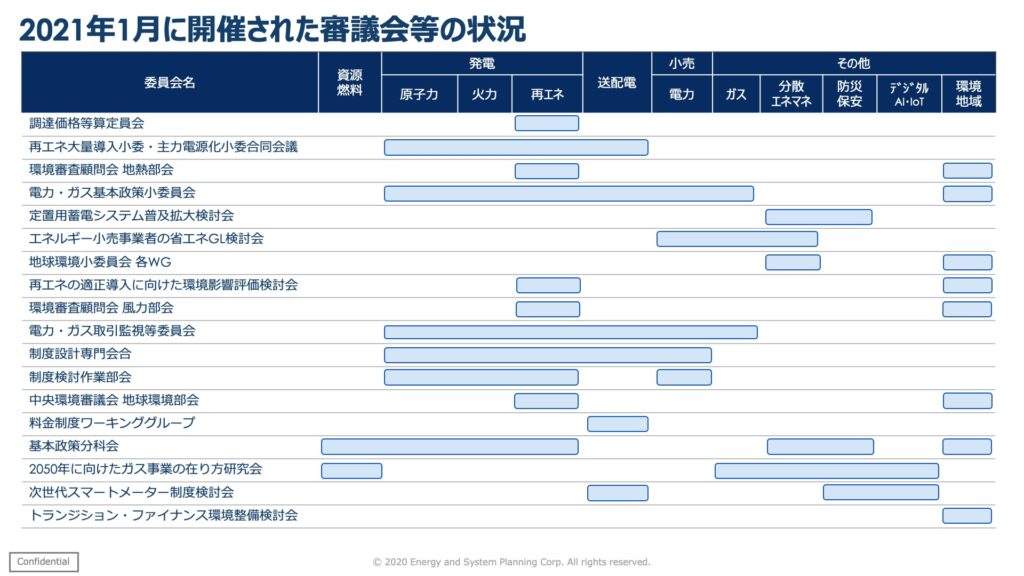

筆者も仕事柄、審議会を追っているが、この1月に電気事業に関連がある審議会などでチェックした会議数は23件。1月は年始の休みがあってスタートが遅いこともあるので、平均1日に約1件は開催されている状況である。電力広域的運営推進機関が開催する研究会などはこれに含まれていないので、それを含めると更に増えることとなる。

議論されている分野を「電力事業のサプライチェーン+その他関連キーワード」別に筆者独自に整理してみたが、多く取り上げられているのは再エネや環境関連となり、これは50年カーボンニュートラル実現や再エネ主力電源化等の流れを大きく受けていると考えられる。

また、昨年6月に成立・公布されたエネルギー供給強靭化法の詳細設計も昨年夏以降に検討されており、多くの制度が施行される22年4月に向けた準備も進みつつある。

例えば、託送料金制度におけるレベニューキャップ制の導入では、今夏の省令改正などを目指し、電取委の料金制度専門会合の下部にワーキンググループが設置され、専門的な議論に入っている。その他、FIP制度の規模の目安や地域活用電源の要件の整理、配電事業や特定卸供給制度(アグリゲーター)における保安の在り方などの議論も進んでいる。

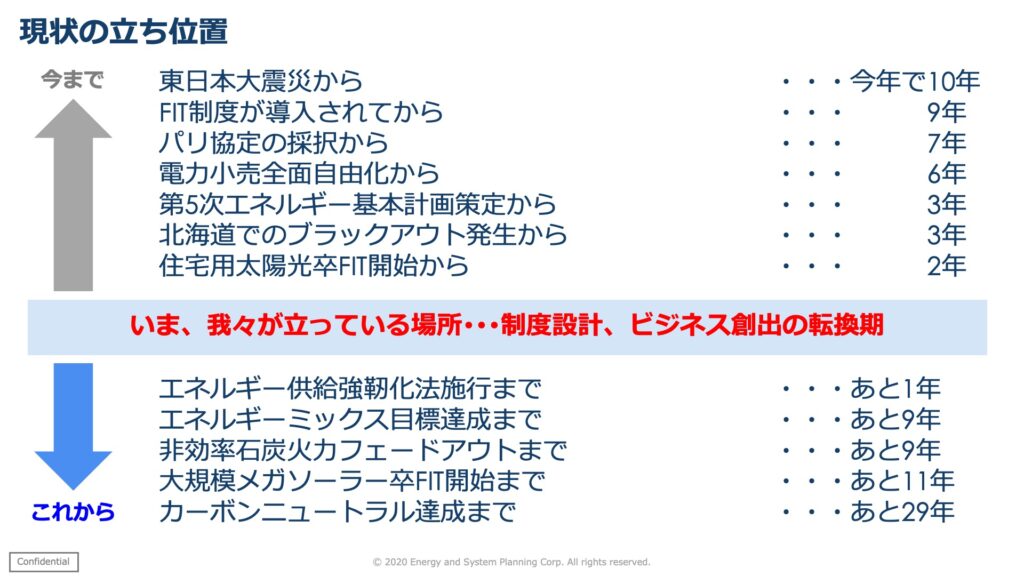

今後数年間で予定されている電気事業制度を記してみた。これでも一部を記したものであるが、特徴としては、多くの制度がこの2~3年で同時並行的に進展していくことである。

この全体像を把握し、一つひとつの制度が自社にとってどういったリスクがあるのか、また、逆にどういった事業機会があるのかを見極めながら事業運営を日々行っていくことが求められる。某経営者は「脳に汗をかくまで考える」と言っているが、まずは基本を押さえ、そして考え抜き、行動に移すことが必要であろう。

もちろん、制度は完ぺきではないので、事業者や団体は必要な意見を国に主張していき、国の方でも事業者や団体からの意見に耳を傾けて制度設計や見直しを図っていただく体制ができることが望まれる。

現に、最近の審議会では、例えば、発電側基本料金の議論では、再エネ関連の各団体によるヒアリングを行っており、こうした流れを少しずつ形作っていけるとよいだろう。

最後に、今年で東日本大震災から10年が経つ。あの震災を契機に日本の電力事業が大きく変わった。

再エネ導入拡大を求めFIT制度ができ、世界的に低炭素から脱炭素へ舵を切り始め、パリ協定の締結、日本でも第5次エネルギー基本計画で再エネ主力電源化やCO2削減を言及してきた。また、電力システム改革として3段階の施策を実行するなど、矢継ぎ早に制度を進めてきた。一方で、北海道胆振東部地震でのブラックアウトや台風による大規模かつ長時間の停電など災害の激甚化によりレジリエンスの強化といった言葉が強調されるようになった。

こうした中で、エネルギー供給強靭化法の成立や50年カーボンニュートラル宣言など、この10年を踏まえた法改正や国としての新たな姿勢を示したのが昨年。今後は改正法の実行、カーボンニュートラル実現に向けた行動が問われる時代となり、いままさにこの瞬間が電気事業の転換期にあたるのではないかと感じる。

今回の事象の整理・検証を含め、今後のあるべき姿、目指すべき姿を見つめ、行動していくことが大切になってくるだろう。

【プロフィール】1999年東京電力入社。オンサイト発電サービス会社に出向、事業立ち上げ期から撤退まで経験。出向後は同社事業開発部にて新事業会社や投資先管理、新規事業開発支援等に従事。その後、丸紅でメガソーラーの開発・運営、風力発電のための送配電網整備実証を、ソフトバンクで電力小売事業における電源調達・卸売や制度調査等を行い、2019年1月より現職。現在は、企業の脱炭素化・エネルギー利用に関するコンサルティングや新電力向けの制度情報配信サービス(制度Tracker)、動画配信(エネinチャンネル)を手掛けている。

制度Tracker: https://solution-esp.com/seido-joho2.html

大規模災害が発生したとき、まず優先的に確保すべきは、電気やガスなどエネルギー、そして生活水だ。水は飲料水としてだけでなく、入浴やトイレなど、多くの生活シーンで欠かせないものとなる。

そんなエネルギーと水のBCP(事業継続計画)対策に優れた先鋭的な住宅として注目を集めているのが、TOKAIが提供する「OTSハウス」だ。電気を太陽光発電と蓄電池、水を独自開発の浄化装置を核とした生活水循環システムにより賄い、完全自給自足する従来にない住宅となっている。2011年から9年の歳月をかけて開発・実証が行われ、19年から販売を開始した。

鈴木辰麻理事・新規事業開発部長は「太陽光発電と蓄電池は多くのメーカーが取り扱っていますが、水まで扱って完全自給自足できる家を販売するのは当社しかありません。その独自性から昨年12月に住宅系の展示会に出展した際も、多くの方から関心を寄せていただきました」と反響を口にする。

OTSハウスは全6タイプをラインアップする。最上位クラスの「アドバンス」は、電気を系統電力に頼らずに太陽光発電と蓄電池で賄う。生活用水は建物敷地内に降る雨水を集め、最大1万7000ℓを貯水。この水を独自開発したRO(逆浸透膜)浄化装置を通して浄化、塩素消毒して生活水として利用している。キッチン・トイレを除いた生活排水も合併浄化槽で一次浄化した後、雨水と一緒にタンクに戻され、生活水として循環することを実現している。

昨年6月には、新たな方式で生活水を確保する「ウォーターコンシャススタンダード」を追加した。経済的な活性炭フィルターによるろ過システムを採用するもので、一次ろ過器で砂や鉄サビなど、二次ろ過器で色や臭いの原因物質を除去する。RO装置と同様に浄化後に塩素消毒で一般細菌を除去し水道水と同等レベルにする。

このほか、水道水を貯める大容量貯水タンクで断水に対応する「バリュー」に3日間自立する「バリュー3」を新たに加えるなど、導入しやすい低価格帯も追加している。

昨年6月には、これまで静岡県内で進めてきたOTSハウスの販売を全国規模に広めるため、「雨と太陽で暮らす家。On The Spot コンソーシアム(共同事業体)」を設立した。住宅コンサルタントとして実績のある清水英雄事務所と協業し、全国で事業パートナー(代理店)と販売パートナー(会員)を募集。共同でOTSハウスの普及を推進していく構えだ。事業・販売パートナーは「OTSハウス」をはじめTOKAIが提供する規格住宅商品および水と電気の自給自足に必要な設備の取り扱いが可能となるとともに、毎年発表を予定する新商品の取り扱いも可能となる。「これまで当社単独で販売してきましたが、全国展開となると仲間が必要になります。OTSハウスのコンセプトに共感してもらえる企業の参加を募っていきます」と鈴木理事はアピールする。

昨年からの新型コロナウイルス感染拡大で、大規模災害が発生した場合、避難所に身を寄せるリスクもあることから、自宅でライフラインを確保することが従来にも増して重要になってきている。エネルギーと水を自給自足するOTSハウスのコンセプトはそうした新しい生活様式にもマッチすることから、今後より脚光を浴びていくだろう。