【東邦ガス】

水素とCO2からメタンを合成するメタネーションのキーテクノロジーとして、東邦ガスが研究開発に注力するのは、原料となるCO2の分離回収技術だ。早期社会実装を目指し、技術の確立やコスト低減といった課題に立ち向かう。

一般的に、CO2の分離回収技術には三つの方式がある。液体に溶け込ませて別の場所で放出させる化学吸収式、多孔体の表面に付着させて回収する物理吸着式、ガスのうちCO2を優先的に通す膜を用いる膜分離式だ。同社は分離回収対象を①需要家先、②LNG基地近傍の発電所など、③大気中―の三つに分類し、特徴に合わせた技術開発を行っている。

①では、工場などの排ガスからCO2を分離回収する。回収量が比較的少ないことや、設備の設置スペースの制限などが課題となる。こうした中小規模の場合、低濃度のCO2に対してもコンパクトに設備導入が可能な物理吸着式や膜分離式が適すると考えている。

物理吸着式や膜分離式でのコスト低減には、吸着剤や分離膜の性能向上が必須となる。東邦ガスは大学やメーカーと協力し、さまざまな素材を模索中だ。実験とシミュレーションで、物理吸着と膜分離の最適な組み合わせや順序なども探究。機器によって量やCO2の濃度が異なる排ガスに、オーダーメイドで対応できるよう、試行錯誤を重ねている。2030年までの社会実装を目指し、22年度から模擬排ガス・実排ガスでの評価を行い、20年代半ばからは需要家先での実証を予定している。

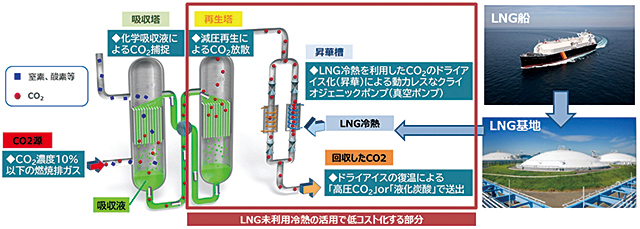

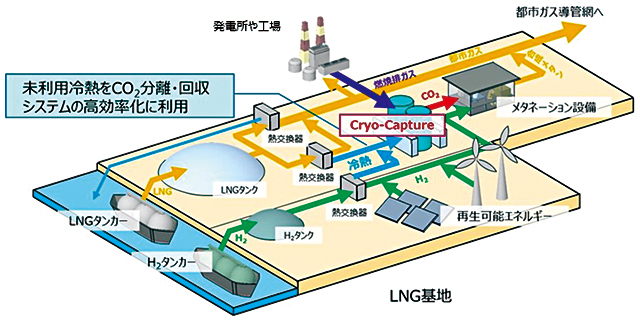

②では、化学吸収式とLNGの未利用冷熱を組み合わせた「Cryo-Capture(クライオキャプチャー)」を開発中だ。同技術はグリーンイノベーション基金(GI基金)事業に採択され、CO2回収コストの抜本的な低減(1t当たり2000円台)を目標としている。

クライオキャプチャーは、吸収塔、再生塔、昇華槽で構成される。まず吸収塔下部から排ガスを送入し、上部から散布する吸収液でCO2を分離。CO2が溶け込んだ吸収液は再生塔に送られる。吸収液からCO2を放出させることを「再生」といい、LNG冷熱を活用した減圧により再生する。

再生塔とつながる昇華槽をLNG冷熱で冷やすと、CO2のドライアイス化(昇華)が起こる。昇華により体積が小さくなる原理を利用し、ポンプを使わずに減圧することが可能だ。この減圧再生で、吸収液からCO2が放出されていく。こうして生成されたドライアイスは、復温で高圧ガスや液化炭酸として取り出すこともできる。

クライオキャプチャーのCO2分離回収の仕組み

LNG冷熱を有効活用 少量のエネで分離回収

クライオキャプチャーの特長は、少ないエネルギー投入でCO2回収を実現する点だ。吸収液を再生するとき、通常のボイラーによる加熱再生とは異なり、未利用だったLNG冷熱を有効活用し、燃料は不要。減圧する際にポンプも使用しないため、電力消費もない。

28~30年度のパイロット実証フェーズでは、LNG基地にパイロット機を実際に設置する予定。回収したCO2と水電解で製造した水素を用いたメタネーションなど、一連のカーボンリサイクル実証を行う計画だ。

LNG基地実装イメージ。カーボンリサイクルの実証を行う予定だ

③では、日本発の破壊的イノベーション創出を目指す「ムーンショット型研究開発事業」において、大気中のCO2直接回収の研究開発を行っている。排ガス中のCO2濃度が約10%であるのに対し、空気中の濃度は400ppm(0・04%)と、排ガスの100分の1以下でとても希薄だ。ゆえに、空気中から直接CO2を回収するDAC(Direct Air Capture)の技術的難易度は、非常に高い。

DAC技術には、主に化学吸収式や固体吸収式が用いられる。吸収液や吸収材からCO2を放出させるためには高温の熱源が必要であり、エネルギーを大量に投入することになる。東邦ガスが手掛ける「Cryo-DAC(クライオダック)」は、クライオキャプチャーと同じ仕組みのため、少量のエネルギーでCO2を分離回収できる。

ムーンショット型研究開発事業の研究開発期間は、最長10年間。そのうち、22~24年度でベンチスケールの装置を開発し、25~29年度でパイロット機を開発する計画だという。クライオダックはその研究成果を評価され、第一ステージである20~22年度の審査を見事に通過。23~24年度の研究開発継続が決まった。

「CO2の分離回収技術は、脱炭素の要となる技術。回収したCO2を再利用したe―メタンは、CO2排出が実質ゼロとなることに加えて、そのe―メタン利用時に発生するCO2を回収し、固定化や地中に埋めるなどすれば、カーボンネガティブが実現できる可能性もある。e―メタンをはじめとしたカーボンリサイクルの取り組みを進めていきたい」と、技術研究所環境・新エネルギー技術グループの薮下雅崇チーフは語る。

国内外での検討が進行中 地産地消の取り組みも

こうした革新的なCO2分離回収技術の開発と同時に、メタネーション技術の実証や国内外での実案件の事業性検討も着々と進めている。国外では、30年にはe―メタン1%以上の導入を目指して、三菱商事と東邦ガスを含む大手都市ガス3社による北米での事業性検討などに取り組んでいる。国内では、地域のCO2を活用する知多市との実証、アイシン、デンソーとの中部地区におけるCO2地域循環モデル検討などが進む。

知多市との実証では、下水処理場から出るバイオガス由来のCO2を利用する。毎時5㎥ほどの小規模な実証だが、①バイオガス由来のCO2の利用、②都市ガスの原料として利用するのは国内初、③実証段階から水電解による水素にこだわる―というのが特長だ。

アイシン、デンソーとはCO2の地産地消による循環モデルの事業性検討も行う。工業地帯の中部地区では、ものづくりにおけるCO2排出は大きな課題だ。東邦ガスは地域の課題を地域で解決することを探索し、CO2の循環をソリューションとして捉えている。

メタネーションをはじめカーボンリサイクルの要となるCO2の分離回収技術に可能性を見出した東邦ガスの挑戦に、今後も注目だ。