水上裕康/ヒロ・ミズカミ代表

LNG需給は、ロシアのウクライナ侵攻によってさらに危機的な状況を迎えている。燃料の不足は即停電につながる。電力ビジネスの今後について専門家に聞いた。

大手電力のLNG調達担当にとって2022年度は忘れられない年になりそうだ。昨秋から既にタイトになっていたLNG需給は、ロシアのウクライナ侵攻によってさらに危機的な状況を迎えている。

EUの脱ロシアエネルギー計画「REPowerEU」は、今年末までにLNG調達を3600万t増やすと謳う。わずか年3・5億tのLNG市場の1割にも相当する数字だ。ガスの不需要期に入って、いったんは落ち着いた市場も、冬場の需要期になれば不足する供給の奪い合いになりそうなのだ。

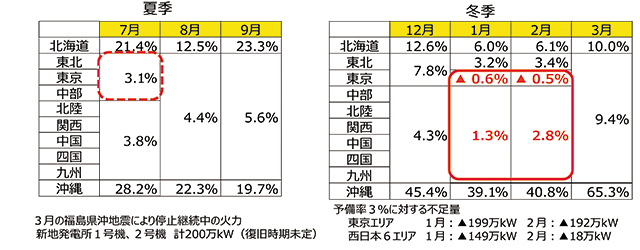

折しも、わが国の今冬の電力需給は東京エリアなどで予備率がマイナスと想定される極めて厳しい状況だ。燃料の不足は即、停電のリスクを招く。いまや一隻150億円もする購買に、社内からは量的な確保に加え、コストダウンのプレッシャーものしかかる。

思えばLNGの購買も変わったものである。ほんの10年ほど前までは、特定の生産者との20年にも及ぶ長期契約に基づき、年間の配船計画を粛々と実行するのが燃料担当の仕事であった。

いまやLNG取引は一隻150億円に上る

いまやLNG取引は一隻150億円に上る

劇的に変化したLNG市場 スポット取引が全体の約40%

この10年ほどの間に、長期契約の仕向け地制約の見直しが進むとともに、供給側では米国、需要側では中国や欧州など、従来の商慣行に縛られないプレーヤーが増えたことで、LNGは一気に世界的なコモディティとなった。いまや世界のLNG取引のうち、約40%がスポットである。欧州のパイプラインガス市場とも一体化が進み、双方の需給が大きく影響し合うようになった。LNGを欧州の需要家と取り合うなどということは、ほんの5年前でも想像しづらいことであった。生産者と需要家に加えて、欧州の大手資源商社トラフィギュラや石油商社ヴィトールなどのトレーダーも市場の重要な担い手となっている。こうして購買担当のひのき舞台は、年単位に及ぶ厳しい長期契約交渉から、多様な相手との間で瞬時に取引を決断していく短期決戦の場に移りつつある。

日本において燃料が使用される環境も大きく変わった。例えば、電力自由化によって燃料費の高い石油火力の退場が進んだこと、太陽光を中心に変動再エネが大幅に増えたこと、そしてベースロードである原子力の多くが依然として休止していることなど、電源構成が変化した。LNG火力はミドルに加え、ベースやピークも一部担うようになった。

LNG火力はベースもピークも担うようになった

LNG火力はベースもピークも担うようになった

電力市場は様変わり 冬の陣をどう戦うか

ガスタービンが多いLNG火力は、再エネの出力変動に対する出力調整となる⊿(デルタ)kWは得意分野だが、従来石油火力が担ってきたような季節や景気変動による需要の変化に対応した発電量の増減(⊿kW時)はタンクの容量が小さいため苦手である。スポット取引が増えたのが救いだが、これとて需要が集中する冬季には思うに任せないことも多い。いったん調達難で発電が止まれば、原子力不在のベースロードも手薄になり、揚水の稼働すら厳しくなるのだ。

勇ましい表題をつけてはみたものの、短期的にできることは限られている。有事には、ロープ際に追い込まれる前に手を打っていくのが鉄則である。ここでは「モノの確保」「価格よりマージン」「総力戦」の三点をキーワードとしたい。

まずは「モノの確保」である。お客さまへの供給義務が存在する電気事業ではモノ(燃料)がないのは最悪だ。ロープ際ではkW時当たり200円の電気も買わざるを得ない。早め早めの手当が肝要だ。

二つ目は「価格よりマージン」である。現在のような高値相場になると、つい「上がりすぎ」と思い込み、調達や値決めをためらうものだ。ところが、ひっ迫した市場では何が起きても不思議はない。大事なのは価格そのものより、小売りや卸売りに対するマージンの確保だ。時にはロスを固定する判断も必要になる。市場の変動に晒される状況をいかに避けるかが大切だ。

三つ目は「総力戦」だ。実はコトはLNGでは完結しない。求められるのは需給運用全体の最適化だ。供給責任を満たしつつ、少しでも収支を改善するために、LNGに加え、石炭・石油などの燃料取引、火力の補修計画や貯水池・揚水など水力の運用、さらに卸・小売販売など、社内の需給対応機能をフル回転しつつ、緊密に連携させるということである。

20年代は「資源インフレの10年」になる可能性が高いように思う。ガスにおいては、LNG換算で年1億tを超える欧州向けのロシア産の相当量をLNG市場が受け止めねばならない。ところが、25年までは新規運開予定の大型LNG基地案件もなく供給増はわずかだ。LNG以上に新規投資がない石炭市場も緩和の見通しは暗い。こうした中、時代に適応する電力経営について考えてみた。

25年まで大型LNG基地案件はなく供給増はわずかだ

25年まで大型LNG基地案件はなく供給増はわずかだ

先に「総力戦」という言葉を使ったが、需給回りの各機能こそが電力事業のバリューチェーンだ。特にその上流(燃料)と中流(電力卸)の市場リスクはロシアのウクライナ侵攻以前から大きくなっていた。そのことを念頭に、LNG取引の在り方は無論、それを含めたバリューチェーン全体の再点検を提案したい。キーワードは「リスク管理」「組織」「上流」である。

まずは「リスク管理」である。大手電力のビジネスは、自由化とともに卸電力取引の発達や「域外」販売の増加などにより、仕入れと販売の在り方が複雑になってきた。そうした中で燃料や卸電力の市場価格変動が大きな経営リスクとして顕在化している。自社の発電所から「域内」販売というシンプルなモデルに適応した燃料費調整だけでは需給収支のリスクをカバーすることが困難になってきたのだ。今後は仕入れから販売の過程において、各市場の騰落の影響(感度)を洗い出し、ヘッジなどでリスクを最小化していく手順を整理し、それを遂行していく必要がある。

関連部門の全体最適と早い意思決定が求められてくる

関連部門の全体最適と早い意思決定が求められてくる

資源インフレ時代へ 電力経営の進化に期待

二つ目の「組織」については2点指摘したい。まずは、燃料市場や卸電力市場の劇的変化に対応できるプロ集団を組織できているか、ということだ。価格の動きが激しくなった市場にあっては、機動的に高額の売買(購買だけではない)の判断をしながら、マージンを確定するヘッジ取引なども併せて実行する体制が必要だ。

もう一点は先ほどの「総力戦」を遂行する体制の構築である。市場の動きが格段に早くなっている中では、関連部門の「全体最適」の姿をいち早く描いて意思決定することが重要だ。例えば、市場をにらみながら需給最適に資すると判断すれば、一隻200億円のLNGの購買も、抑制してきた石油火力の補修費の大幅増による稼働増も、安売りで拡販してきた大口営業の単価の大幅引き上げも、ためらわず行わねばならない。「スピード感を持て」と言う前に、「仕組み」レベルで考えるときではないか。

最後のキーワードの「上流」は権益の話だ。危機的な状況になるほど、資源は持てるものが強いという現実が実感される。豪州や北米に権益を保有する会社は、その有り難みをかみしめているのではないか。燃料の安定確保には長契という手段も大切だが、燃料に対する長期的な権利、価格のヘッジ両面において権益には及ばない。ESGの流行で上流投資はすっかり「禁句」になったが、現在、日本の電力の7割は化石燃料で発電され、当面は一定量の使用を続けねばならないのも現実だ。

資源会社や商社などが上流から逃げ、市況高騰下においても各燃料の増産投資の動きは鈍い。自ら需要を持つ電力会社は、彼らよりもリスクは小さく、今後考えられる数少ない投資の担い手だ。容易ではないことを承知で、あえて提言する。

スーパーサイクルと言えるほどの燃料資源高騰期を迎えた電力経営であるが、こういう時代なればこその進化を期待したい。

みずかみ・ひろやす 一橋大学商学部卒、米ジョージタウン大学MBA取得。1983年北陸電力に入社し、2011年から燃料部長を務める。20年同社執行役員を退任し同年7月から現職。

みずかみ・ひろやす 一橋大学商学部卒、米ジョージタウン大学MBA取得。1983年北陸電力に入社し、2011年から燃料部長を務める。20年同社執行役員を退任し同年7月から現職。