テーマ:ガス事業者のCN生き残り戦略

2050年カーボンニュートラル(実質ゼロ・CN)に向け、都市ガス業界では大手は既に戦略を示したものの、地方の動向はよく見えてこない。約200社はどう生き残りを図るべきなのか。そして将来の都市ガス事業の姿やいかに。

〈出席者〉 A大手ガス事業者 B地方ガス事業者 Cコンサル D金融関係者

――50年実質ゼロは半世紀前のLNG導入に匹敵する大きな挑戦で、業界全体での達成には実にさまざまな課題があると思う。

A 昨年10月の菅義偉首相のカーボンニュートラル宣言を聞いた時は正直厳しいと思ったが、その直後、広瀬道明・日本ガス協会前会長がガス事業者の生き残りに向けチャレンジする方針を明言。そして今年6月に工程表としてアクションプランが発表された。エネルギーの実質ゼロというと電源の脱炭素化や電化が注目されがちだが、それ一辺倒で実現できるものではない。エネルギー消費の約6割は熱であり、トランジション(移行)期においても特に高温熱を使う産業分野や既築住宅など、電化に向かない分野の着実なCO2削減に都市ガス業界が貢献できる。

昨年のチャレンジ宣言時には、50年には9割をメタネーション(合成メタン)ガスで、残りを水素や、CO2クレジットを活用したCNLNGで、といった数値目標を掲げた。それに対し今回は、①30年46%減への貢献、②メタネーション実装への挑戦、③水素直接供給への挑戦―の三つのアクションで取り組む方針を示した。各社社長がメンバーとなる委員会を設置し具体化していくそうだ。

B ガス自体の脱炭素化は事業存続の命綱になると期待している。ただ、中小にはそれにコミットできるリソースがない。中長期の事業継続を考えたとき、地方ガスとしての生き残りにこだわるつもりは正直ない。確かに電化シフトが進んでも、ガスによる熱供給は残るだろう。だが脱炭素以前に、人口減少・少子高齢化に伴う市場のシュリンクの方が深刻だ。導管資産や雇用の維持はガス事業一本では難しい。地方ではどの産業も疲弊し、このままでは共倒れだ。異業種連携で新電力事業など総合インフラ事業体を新しくつくることで、ガス事業継続の道も見えてくる。まず持続可能なまちづくりを進め、その上でCNガスの供給体制を整えないと意味がない。

電化との競争本格化へ 需要家サイドへの提案が鍵

C 実質ゼロ化へのイノベーションも重要だが、トランジションで累積排出量をいかに抑えるか、つまりコージェネなど天然ガスの高効率利用の一層の深掘りも重要だ。ガス業界は、電力セクターがどう仕掛けるかを考えつつ、低炭素化という武器を生かした貢献策を追求する必要がある。現場はエネルギー間競争を意識しており、トランジションでの競争に劣後すれば、地方の事業者は存続できない。

電化シフトが実質ゼロの処方箋といった流れができつつあるが、電源の低炭素化が進まないうちから電化が必要、というロジックはふに落ちない。例外的にEV(電気自動車)はメーカーの対応やインフラ普及に時間がかかるので早めに電化を進めることは理解できる。しかし他分野の電化がCO2削減に即貢献するわけではない。まずは足元の低炭素化を軸にした競争に注力すべきだ。

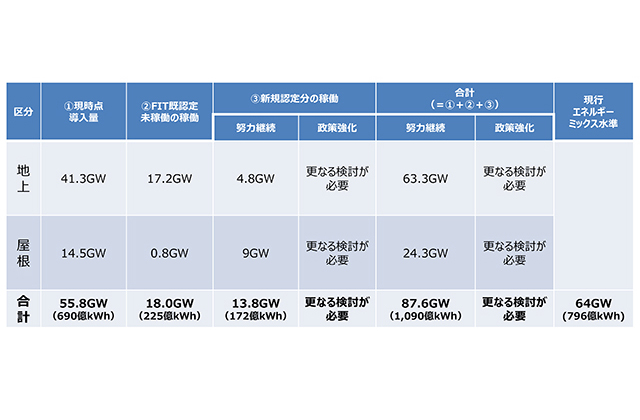

D メタネーションは50年に向けた長期視点、30年46%減はほぼ明日の話と区別した上で、両輪の取り組みが求められる。50年についてはメタネーション一本足ではリスキーで、幅のあるシナリオを想定し、手立てをきちんと考えていくべきだ。30年の局面では、全体で非化石電源を2~3倍増やせなければ、ガス会社に一層のCO2削減のしわ寄せが行くことも予想される。そこで電力への進出も当然考えられるし、カーボンクレジットを使った対策も頭に入れる必要がある。

メタネーションは供給サイドの視点だが、先ほど出たように需要家サイドがガス会社生き残りのキーワードになる。各社は今後、顧客のニーズに合わせてエージェント的にガス、熱、電気をどう調達するかを考えるべきだ。それは電力業界にはない強みになる。Bさんが言った異業種連携はこれにつながる話で、こうしたプラットフォームは重要だ。

A CNLNGのクレジットの活用については、CO2の削減量がどこに帰属するかが課題になる。パリ協定のルールでも扱いを検討中だが、わが国が世界に先駆けた仕組みを発信する必要がある。経産省の官民協議会でも議題として取り上げられるようだ。

D 同感。しかし欧米では公的機関の検討より、民間によるボランタリーマーケットの動きの方が圧倒的に早いことが、京都議定書の時との相違点だ。日本も後手に回るとクレジットを高値でつかまされる羽目になるよ。