【特別寄稿】杉山大志 /キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

令和2年度の環境白書では「気候危機」という言葉が使われたが、観測データがまともに示されていない。これで「2050年ゼロエミッション」といった多大な負担を国民に強いることは不適切だ。

令和2年版環境白書では、猛暑、台風、豪雨が多発している、というエピソードが紹介されている。だが、本当に気象災害が多発する傾向にあるのか、それは本当に地球温暖化のせいなのか、といった統計的な分析が全く掲載されていない。

データが示す異常気象の実態 温暖化の影響はごくわずか

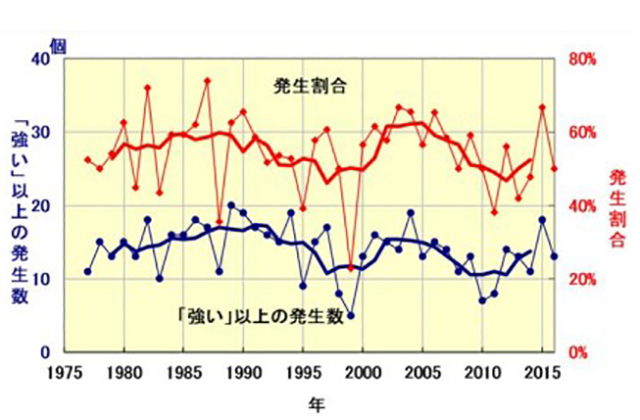

白書では「台風」「激甚化」と繰り返し書いてあるが、肝心の観測データが全くない。だが実は、台風は増えてもいないし強くなってもいない。これは図から一目瞭然である。

環境白書とは、本来は、まず丁寧にこのような統計データを示すべきだ。そうしないと、読み手が客観的に環境の現状を把握できないからだ。だが今回の環境白書は、このような観測データを示さない。理由は、気候危機というレトリックに不都合な真実だったからではないか、と勘繰られても仕方ないのではないか。

白書では猛暑にも繰り返し言及していて、地球温暖化のせいにしている。

だが地球温暖化は、起きているといっても、ごく緩やかなペースである。日本においては、気象庁発表で100年当たり1・1~1・2℃程度である。ただし東北大学の近藤純正名誉教授によれば、気象庁発表には都市化などの影響が混入しているという。それを補正すると100年当たり0・7℃程度であるとされる。100年当たり0・7℃とすると、子どもが大人になる30年間程度の期間であれば0・2℃程度となる。0・2℃と言えば体感できるような温度差ではない。

「18年夏は埼玉県熊谷市で最高気温が41・1℃」であったが、では、これへの地球温暖化の寄与はいかほどになるのか? もし過去30年間に地球温暖化が無ければ40・9℃であった、ということだ。地球温暖化はごくわずかに温度を上げているにすぎない。

では近年の猛暑の原因は何かというと、第一は気圧配置の変化やジェット気流の蛇行など、自然変動だ。第二は都市化だ。東京、大阪、名古屋は100年当たりでは東京は3・2℃、大阪は2・8℃、名古屋は2・6℃も上昇した。地球温暖化はこのうち0・7℃だから、都市化の影響の方がはるかに大きかった。

※それぞれ細い実線は経年変化太い実線は5年移動平均を示す

出典:政府報告書「日本の気候変動とその影響」(2018年版)

熊谷市などで、人々がこれまで以上に「猛暑」を感じているとしたら、そのほとんどは、以上のような地球温暖化以外の要因による暑さだ。

白書は豪雨も地球温暖化のせいにしている。

理論的には、地球温暖化に伴って豪雨が増える可能性がある。「気温が上昇するほど飽和水蒸気量が増加し、そのために降水量が増える」という理論である。これを、クラウジウス・クラペイロン関係と言う。

だが観測データはどうかというと、大規模な水害を引き起こすような「日降水量が100㎜以上」といったまとまった雨についての統計分析では、増加傾向も無ければ、クラウジウス・クラペイロン関係も見出されていない。 仮にこの既往の分析が誤りで、クラウジウス・クラペイロン関係が成立するとしても、その量はわずかである。先ほどと同様、30年間で0・2℃の地球温暖化があったとすると、1・2%の降水量増大となる。500㎜の雨であれば506㎜になるということにすぎない。

不確かな予測は繰り返し登場 データ隠しは国民への裏切り

環境白書が台風、豪雨、猛暑を「温暖化のせいにしている」と書いたが、実際の言い回しは「温暖化の影響がある」など、あいまいになっている。だが、0・2℃とか1%とか数㎜しかないものをこう表現するのは不適切だ。それにこの書きぶりでは、結局、発表や報道では「温暖化のせい」と転じてしまう。「温暖化のせいではない」ないしは「温暖化の影響はごくわずかである」と言うべきだろう。

なお白書には統計データではなく、災害が激甚化するという「予測」が繰り返し言及されている。けれども、この予測は、不確かなシミュレーションに基づくものである。このシミュレーションは、3段階構成になっている。①経済成長によってCO2などの排出が増える、②CO2などの排出によって地球の気候が変わる、③気候が変わることによって被害が生じる―というものだ。だが、いずれのパートも不確かであり、その掛け算としての被害予測はもっと不確かになる。

白書では、50年までに排出をゼロにするという自治体の宣言も紹介されている。「50年ゼロエミッション」は、コロナ自粛以上の経済的負担を意味するだろう。かかる対策に国民を駆り立てるならば、はっきりとした根拠が必要だ。それは不確かなシミュレーションでは不足である。

環境白書は、何よりもまず、観測データを精緻に分析して、なぜ、どこまで対策が必要なのか、読者が検討できるようにすべきである。データを隠すのは国民を愚弄する行為である。 なお本稿についてさらに詳しくは、キヤノングローバル戦略研究所ワーキング・ペーパー(20-003J)「コロナ後における合理的な温暖化対策の在り方」https://cigs.canon/article/20200626_6511.htmlを参照されたい。