FIT開始から10余年立つ中、再エネトラブルへの対応策として自治体による条例策定が広がり続ける。

自治体はそれぞれどのようにこの問題を受け止めているのか。アンケート調査でその分析を試みた。

「ここ数年、条例化の中で最も動きがある分野が太陽光など再生可能エネルギー発電設備の規制関係だ」―。自治体向けにさまざまな条例の動きを発信している地方自治研究機構の井上源三顧問は、こう強調する。

FIT(固定価格買い取り制度)導入以降、不適切な再エネ設備を巡るトラブルが各地で報告され、本誌もこれまで数度の特集でその実態に迫ってきた。

資源エネルギー庁はたびたび再エネ特措法を改正し、段階的に規制を強化。例えば2022年4月の改正では未稼働案件の認定失効制度を導入し、23年3月末に最初の失効期限を迎えた案件は約5万件、約4GW(1GW=100万kW)に上る。

にもかかわらず、自治体による再エネ規制の動きは止まる気配がない。単独で再エネを規制する条例は、2014年の大分県由布市と岩手県遠野市の2条例制定を皮切りに増加の一途で、都道府県条例が8件、市町村条例が277件(7月9日時点)。最近はこれまでなかったエリアでの制定も目立ち、「さらに条例が増えるにつれ、事業者は条例がないところを選ぶようになる」(井上氏)―。

既存制度で十分か否か 自治体の判断分かれる

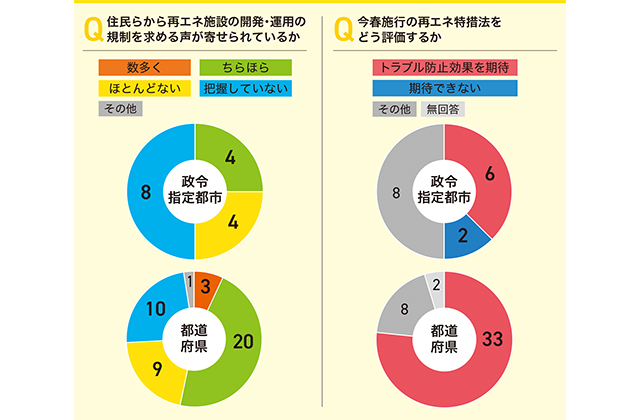

実際、自治体関係者はどのようにこの問題に対峙しているのか。本誌は47都道府県、20の政令指定都市にアンケートを送付。締め切りまでに43都道府県、16都市の回答を得た。

まず都道府県で「再エネ規制条例を定めている」と回答、あるいは実質的な規制条例を導入しているのは8県、政令指定都市は3市だった。さらに、1県が条例制定を検討中という。ほかに環境アセスメント条例の対象にしているとの回答もあった。

規制条例がある8県の太陽光導入量の最新実績は、200万kW台が3県、100万kW台が1県など、より導入量が多い地域があるものの、8県の導入量は一定水準に達し、3市についてはほかの都市よりも多かった。

都道府県には市町村の状況も聞いたところ、過半の29で市町村条例があった。最多レベルでは県内に30超の条例が存在。対して「把握していない・規制か判断できない」が7件、「導入事例なし」は5件だった。

次に「住民から再エネ規制を求める声が寄せられたか」との問いに対しては、都道府県で最も多い回答は「ちらほら寄せられている」で、次いで「把握していない」「ほとんどない」「数多く寄せられている」の順となった。政令指定都市では「把握していない」が最多で、「ちらほら」「ほとんどない」が同数、「数多く」はゼロだった。

それぞれの判断理由を問うと、条例制定組からは、「住民の不安に応えた結果」との声や、既存制度での対応では不十分といった考えが示された(詳細は別表)。一方、条例を制定していない側からは、「規制すべき状況でない」といったほか、「地域の実情に応じ市町村で判断することが望ましい」「既存の法令やガイドライン、条例アセスなどにより対応できている」「事業者、県、立地市町村の3者による協定締結を推進している」などの声が挙がった。