インタビュー:小川 要/資源エネルギー庁電力基盤整備課長

事業環境の悪化に伴い、CO2を排出する火力電源の退出が急速に進んでいる。どのような対策を講じるべきか。電力基盤整備課の小川要課長に今後の議論の方向性を聞いた。

―今年度に入り、突如夏・冬季の電力需給への懸念が顕在化しました。その要因は何でしょうか。

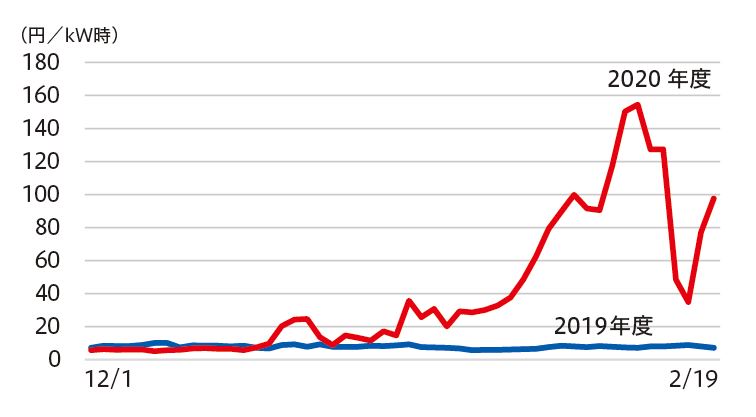

小川 小売り全面自由化と送配電分離を経て、電気事業を取り巻く環境は大きく変わりました。採算性が悪化し、維持することが困難になった電源の休廃止は発電事業者にとって当然の選択肢です。市場競争が進展すれば、構造的にいずれこうした問題が起きることは当然予想されてはいましたが、その予想を上回るスピードで電源の休廃止が進んでいるのは確かです。それだけ急速に、火力電源が経済性を失っているということでしょう。

2024年度に容量市場が始まれば、落札電源は卸電力市場での売電収入とは別に一定の収入を得ることができるようになります。ですが、21~23年度は容量市場の収入がありません。今後も退出が進むことが考えられるため、過剰な退出を止める手立てを講じる必要があります。

―大手電力会社の小売り部門がシェアを落とし、市場調達依存の新電力がシェアを伸ばしていることが影響しているようです。

小川 トータルの需要が減っていいないにもかかわらず、電源の過剰な退出により供給力が減ってしまうような事態は何としても避けなければなりません。発電側が売り先に困っており、新電力は電源確保に苦労しているにもかかわらず、お互いの条件が合わずになかなか相対契約に至らないケースがあると聞きます。双方のニーズをマッチングさせ、需給をバランスさせるための仕組みを検討していきます。

―今年度冬の東京エリアの予備率不足の解消のため、送配電事業者による調整力公募のスキームを活用し追加の供給力を確保することになりました。

小川 供給力を十分に確保しきれていない小売り事業者に代わり、送配電事業者が調整力公募の形で供給力を調達することになりました。その費用については、託送料金として小売り事業者が負担することになります。

東京エリアでは年度当初、22年1、2月の厳寒H1需要に対し予備率を3%確保するには、約150万kWの供給力が不足する見込みでした。それが今回、発電事業者に補修点検時期の調整などで協力いただいた結果、約100万kWの供給力を追加確保できました。調整力公募で調達するのは、残りの約50万kWとなります。

―老朽火力の退出を抑止しても、長期的な安定供給確保の対策にはなりません。

小川 現行の容量市場では、新設投資の促進には必ずしも十分でないことから、新規電源投資について長期間安定的に収入を確保できる仕組みの導入に向けた検討を進めており、その検討を加速化する必要があります。

―それは脱炭素に資する電源が対象になるのでしょうか。

小川 対象をどうするかは今後の議論ですが、カーボンニュートラルを目指す中で、何ら対策を講じない従来型の火力が対象になるのは難しいのではないでしょうか。

通商産業省(現経済産業省)入省。

経済産業政策局政策企画官、

電力市場整備室長などを経て2020年6月から現職。