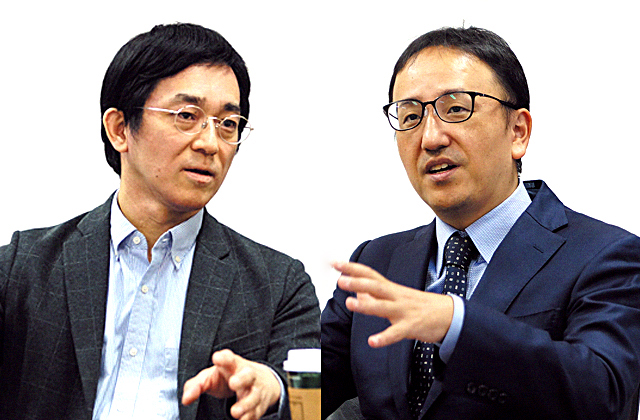

広域系統増強の整備計画の中で注目度が高いのが、北海道と本州を結ぶ海底直流送電だ。自社エリアに関わる可能性がある東京電力PGの岡本副社長は、行方をどう見ているのか。

【インタビュー】岡本 浩/東京電力パワーグリッド取締役副社長

―前回から大幅に前提が変わったマスタープランの評価は?

岡本 大変な労作だと思います。膨大なデータをインプットし、一つひとつのシミュレーションには時間がかかる上、不確実な将来の見通しも踏まえています。電力広域的運営推進機関の検討委員会でもさまざまな意見が出た中でまとめられたことに感謝しています。

洋上風力や蓄電池、水素などの技術動向といった不確実性が随所で出てくる点については「ミニマム・リグレット」(起こり得る最大の損失が最小になるような選択)で段階的に整備していくのでしょう。

―政府は北海道~本州間の海底直流送電(HVDC)などを優先的に進めたい考えです

岡本 前例のない規模のHVDC整備事業であり、今後、政府事業で海底状況をつぶさに調べた後、ルートや設計、仕様、工法などを決めることになります。広域系統整備委員会の作業チームで実際にもむ作業が重要です。

海外の主体は電力に限らず 全体で安く仕上がる形を

―広域系統整備計画に基づく事業実施主体は、一般送配電事業者と送電事業者とされています。

岡本 ただ、HVDCに関しては陸揚げ地点もまだ決まっていません。また当社は海底ケーブル工事の経験がなく、調査結果を踏まえ、国内で敷設経験のある社の協力も得ながら検討する必要があります。

地内送電線については当社が指定されるでしょうが、広域系統増強はオールジャパン的な事業として広域機関が実施主体を指定します。例えば、当社は英国の洋上風力からの送電線整備の案件に参画していますが、現地では事業主体が電力会社である必要はありません。政府や系統運用機関とコミュニケーションを取り、一連の工程をマネジメントできればいいのです。日本でも洋上風力に多様な企業が参画していますし、広域系統の実施主体もオープンな状況ではないでしょうか。

―そうなると、費用回収の仕方も検討の余地が出てきますね。

岡本 全国スキームや値差収益(卸電力取引所で地域間連系線の容量制約に起因した収益 )の活用については合意されていますが、詳細や規模で詰まっていない部分があります。また、GX関連資金などとの整理も必要でしょう。

―デジタルと電力インフラの一体化の重要性を指摘されています。

岡本 エネルギーとデジタルインフラはより密接に整備を図ることが重要だと考えています。特にデータセンターは、電気とデジタルの価値の変換所と捉えることができます。インフラの海底敷設を考えた場合、大容量の光ファイバーは送電線より圧倒的に軽く、時間もコストも抑えられます。例えば洋上風力の電気を北海道のデータセンターで使い、光ファイバーを通じてデータを行き来させるなら、光ファイバーの敷設だけで済みます。将来的に需要側で生じ得るさまざまな可能性を踏まえて、インフラ全体を安く整備する形を探ることが重要になります。