【終了】第5回「プロジェクトE~エネルギーDX・GX時代を切り開く」

LPガスの個別供給の強みが発揮できる用途の一つに、災害への備えがある。地震などで供給がいったん停止しても、調査・点検が終了すれば、すぐに使用可能とあり、非常用発電機を稼働して電源を確保したり、炊き出しによる食事の提供、冷暖房の利用など、避難所における最低限の生活確保にLPガスは欠かせないものとなっている。

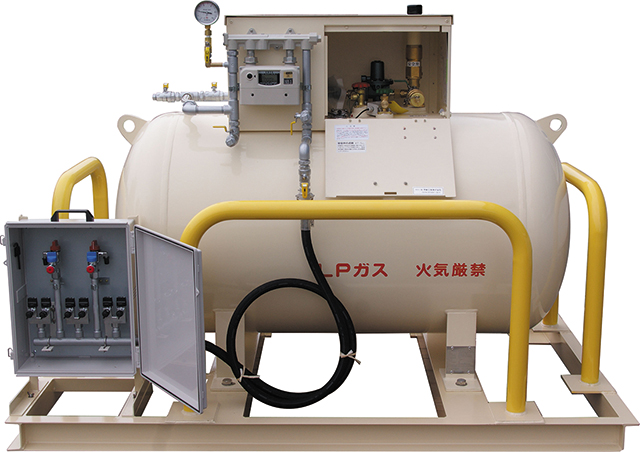

こうした災害対応する設備として、I・T・Oの災害対応型LPガスバルクの販売が好調だ。LPガスは東日本大震災発生時に災害に強い分散型エネルギーとして評価され、政府の国土強じん化基本計画に「LPガス等の燃料供給インフラによる災害対応能力の強化」と記された。この目標達成のため、補助金が拡充され、災害対応型バルク導入を導入する施設が増えている。その中心は病院や特別養護老人ホーム(特養)、避難所指定された公共施設などだ。特に病院や特養は避難困難者が多く、透析治療など電気が常に必要となる。「近年、大災害の発生が増えている。特養は建設時にBCP(事業継続計画)対策の提出が求められている。当社ではLPガス発電機やガスヒートポンプ(GHP)を災害対応型バルクとセットで提案しており、こうしたニーズにうまくはまっている」。営業本部企画課の松原巧己氏はそう説明する。

具体的には、発電機やGHPは他社製品を取り扱う。顧客が希望する発電量などによって各社の製品群から選択できるよう紹介する。災害バルクを単品で販売するメーカーが多い中、関連設備の知識を持ち合わせた点がI・T・Oの強みになっている。周辺設備では、SR空温式蒸発器が災害対応向けで販売を伸ばす。アルミフィンの中をLPガスが通り気化するため、電気がなくても使用可能なためだ。

「東日本大震災発生時、当社の仙台営業所が被災した。その時、営業所に設置していたバルクで煮炊きするなど、社員だけでなく周辺住民の救済にも役に立った。この教訓が、現在のバルク販売のノウハウに生きている」と松原氏。

I・T・Oの提案がライフライン確保を目指す企業や団体に今後も大きく寄与していきそうだ。

コロナ禍において顕在化した「一人の時間を充実させたい」というニーズとマッチし、ブームとなっているのがサウナだ。Libertyship(リバティシップ)が手掛けるバレルサウナ「ONE SAUNA(ワンサウナ)」は、国産木材を使用した樽型のサウナルームで、自宅や別荘などに手軽に設置できる。熱源は電気、都市・LPガス、薪の3種類。サウナストーンに水をかけて蒸気を発生させるセルフロウリュも可能だ。LPガスを用いた事例としては、別荘のサブスクリプションを展開するSANU(サヌ)のCabinや、鳥取県の閉校になった小学校を活用した宿泊施設OOE VALLEY STAY(オオエバレーステイ)などがある。豊かな緑に囲まれ汗を流す気分転換に、LPガスが一役買っている。

BCPや防災対策の観点から、非常時でも活用できる発電機の重要性が増している。発電機向け燃料として、LPガスは非常に有効だ。かつて家庭用ガスエンジンコージェネ「エコウィル」を開発していた自動車メーカーのホンダは可搬性を有する小型LPガス発電機を販売中。カセットガスやLPガスで稼働するもので、カセットガス式(900VA)は、持ち運びに便利なハンディタイプ(写真左)。場所をとらずにすっきりと収納できる。低温下で気化しにくくなるカセットガスでも、同社独自の技術で広い温度範囲での使用が可能。カセットガスは手軽に入手でき、非常用利用はもちろん、レジャーにも活用できる。写真右は家庭用のLPガス容器からの燃料で発電するタイプだ。

橋本商会はキッチンカーの製作・販売を展開中。専門の建築士がオペレーションや動線を考慮し使いやすさにこだわったキッチンカーの内装設計を実施する。同社は自動車販売を手掛けており、長年の実績から優良な中古車を選定。コストを抑えつつも理想のキッチンカー製作を実現している。レンタルやリースのほか、出店サポートなども行う。キッチンカーでの調理に関してはLPガスを推薦する。「IHなど電化厨房機器を希望する顧客もいるが、雨天時の運用など安全性などを考えるとLPガスの方が安心だ」(担当者)。キッチンカー販売においては、関西圏なら質量販売を実施する事業者を探し、顧客に紹介するところまでを手掛けるなどフォローも万全だ。

創業以来、60余年にわたりさまざまな製品の企画開発、販売を行ってきた山岡金属工業。ヒット商品の一つが、屋外用ストーブ「パラソルヒーター」だ。野外イベントやガーデンテラスなどの屋外スペースに最適で、空間を暖かく演出する。スリムなボディーはステンレス製で、屋外での使用でも高い耐久性と耐食性を確保した。LPガスボンベタイプなら、電気コードやガスホースの制限がなく、設置場所も選ばない。さらに夏には、パラソルヒーターがミストクーラーに早変わりする。水タンクなどを簡単に取り付けでき、ミストを360度噴霧することで機器周辺の温度を下げる。コロナ禍以降、高まっている屋外での飲食需要に伴い、同製品の需要もうなぎ上りだ。

ジーアイビーはコインランドリー「ブルースカイランドリー」を展開している。全国234店舗のうち、117店舗が災害対応型ランドリーだ。災害対応型ランドリーでは3日分のLPガスと、発電機やガスコンロ、炊き出しセットなどを常備。スマートフォンの充電なども可能となっている。設置のきっかけは2019年の台風15号だ。千葉県で発生した大規模停電により、洗濯機を使えない多くの住民が訪れた出来事をもとに誕生したという。現在、全国20市町村17自治体と災害協定を締結し、7回の防災訓練を実施。内閣官房が発行する『国土強靭化民間の取組事例集』にも掲載された。コインランドリーとして地域住民と関わりながら、防災訓練を通じて防災意識の向上に貢献している。

業務用製品でも温室効果ガス対策でプロパン(R290)を自然冷媒に利用する動きが出てきた。パナソニックはこのほど、地球温暖化係数3のR290を使用したノンフロン内蔵型冷蔵オープンショーケース3機種を発売した。同製品は店舗での使用シーンや季節、販売する食品・飲料などに応じて、陳列棚のホットとコールドの運転切り替えが可能だ。自然冷媒を使用するとともに、DCインバーターコンプレッサーや高輝度LED照明を搭載し、消費電力量削減にも貢献する。同社は今後も、R290に加え、CO2冷媒(R744)や、イソブタン冷媒(R600a)などの冷媒を製品の特性や大きさに応じて使い分けながら、コールドチェーン機器のノンフロン化を推進していく。

2050年カーボンニュートラル(CN)に向けて、LPガス業界でも、さまざまな取り組みが進んでいる。これまで、ガスの普及拡大の取り組みを巡っては、元売りがサプライチェーン全域に関わっていくことで、供給者としての責任を果たしてきた。この手法は現在にも引き継がれ、CNLPガスの利用拡大、燃料転換、省エネ活動などに生かされている。

アストモスエネルギーは、CNLPガス普及のため特設ウェブサイトを開設したり、ウェビナーを開催したりするなど、広報活動を積極展開している。こうした活動と地元特約店の働きかけが功を奏し、昨年9月には山口県周防大島町にCNLPガス供給を開始した。このように、次世代に向けた取り組みにおいても、元売りと販売店、需要家が連携していく手法をとっていく。

LPガスの用途拡大に向けては、新たなアプリケーションの創出が欠かせない。11年の東日本大震災以降は、国からの補助金供出の効果も相まって、病院や特別養護老人ホームなどに災害対応型バルクと発電機、ガスヒートポンプ(GHP)をセットで導入する事例が相いでいる。また、学校や体育館にもバルクや空調を設置する動きも加速しており、防災兼用エネルギーとしてLPガスを選択するケースも出てきている。

一般消費者向けでは、近年のアウトドアブームによって、キャンピングカーやバーベーキューコンロ、パラソルヒーターなどが人気でLPガスを利用したいという需要が高まっている。これらの製品は移動して利用するケースが多く、保安業務を担うLPガス販売事業者が30分以内で駆けつけられない事態が想定される。ゆえに、販売事業者は積極的に販売対応してこなかった。

これに対し、経産省は昨年7月、質量販売において法律を見直し、「質量販売緊急時対応講習」を受講すれば、需要家が緊急時に必要な措置を自ら実施できるようにした。これにより、前述のアウドドア製品のような今までになかった需要の創出など、新たな動きが出てくると見られる。利用者に魅力あるエネルギーとして、LPガスが改めて脚光を浴びそうだ。

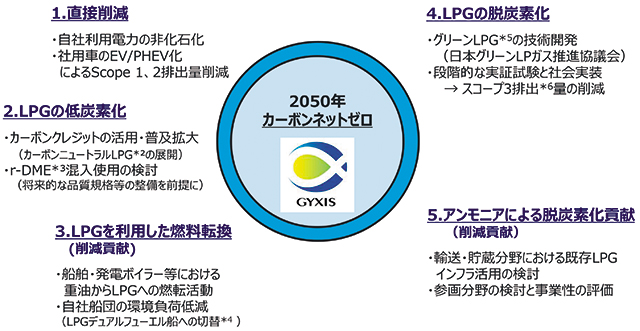

ジクシスは4月、2050年脱炭素社会の実現に向けた挑戦として「カーボンニュートラル(CN)取組方針」を公表。①直接削減、②LPガスの低炭素化、③LPガスを利用した燃料転換(削減貢献)、④LPガスの脱炭素化、⑤アンモニアによる脱炭素化貢献(削減貢献)―の五つの行動指針とロードマップが示されている。

同社はLPガスの安定供給を前提とした上で、脱炭素社会の実現だけでなく、その前段階であるトランジション期間においても、LPガスの特性やインフラを生かして貢献していく構えだ。

50年の温室効果ガス排出量のネットゼロ達成を見据え、まずは30年に20年度比で90%のCO2直接排出(スコープ1、2)の削減を目指している。具体的には、主に基地で使用する電力の非化石化などに取り組んでいる。加えて、LPガスを用いた低・脱炭素化の取り組みとして、ボランタリーカーボンクレジットによるオフセットや、産業用ボイラーの燃料を重油からLPガスへ切り替える燃料転換、外航船のLPガスと重油の2種類を使用可能なデュアルフューエル船への切り替えなどを進めている。

長期的な取り組みとして、生産から消費までの過程でCNに貢献するグリーンLPガスの技術開発と社会実装、さらには燃料アンモニアの事業化にも挑む。グリーンLPガスについては、21年秋にジクシスを含むLPガス元売り5社で結成された日本グリーンLPガス推進協議会で製造技術の研究が進行中だ。また22年6月には経済産業省、ジクシスなどのLPガス関連企業、大学が社会実装に向けて協議を行うグリーンLPガス推進官民検討会も設立された。

燃料アンモニアは燃焼時にCO2を排出しないことから、脱炭素社会実現に資するとして注目されている。石炭火力への混焼や船舶の燃料としての利用に向けた動きがある中で、アンモニアはLPガスと特性が似ていることから、LPガス事業者は貯蔵や輸送などの担い手としての可能性を持っている。

「グリーンLPガスの社会実装は大きな命題。燃料アンモニアの事業化の検討も進めていきたい。どちらも難易度が高いチャレンジになるが、今あるLPガスビジネスのインフラや経営資源を活用するとともに、他社や株主とのアライアンスの機会も模索していく」と、田中保経営企画部次長兼グリーン戦略室長は話す。

LPガス業界において、脱炭素への方向性をいち早く示したジクシスの今後に期待が高まる。

リンナイは7月12日、ガス衣類乾燥機「乾太くん」デラックスタイプを発売する。2013年の登場から10年ぶりのフルモデルチェンジとなる。

乾太くんにはスタンダードとデラックスの二つのタイプがある。もともとは、手前から温風が出て、ドラムの奥に糸くずフィルターがあるスタンダードタイプのみの展開だった。その後、フィルターが手前にあると手入れをしやすいというニーズから、デラックスタイプが誕生した。

今回のフルモデルチェンジによって、①容量の拡大、②デザインの刷新、③新たな衣類ケアコースの搭載―の3点が更新された。①は従来の5㎏から6㎏への拡大に加え、大容量の9㎏モデルも新たにラインアップした。洗濯機の大容量化に対応しながら、設置スペースを考慮。高さと横幅はそのままのサイズで奥行きのみを変更し、容量の拡大を図った。②は高級感のある外観とした上で、使用感にもとことんこだわった。「扉の開閉時の重厚感や操作パネルやダイヤルのクリック感は特に意識した」。営業本部営業企画部の中尾公厚部長はこう話す。③は高温の温風でのケアが難しい革製品やデリケートな衣類などに対応。シャープのプラズマクラスターによる除菌・消臭を図る新コースを設けた。

近年、共働き世帯の増加などから、家事の効率化ニーズが高まっている。今回のフルモデルチェンジでは「複数の家事を並行する中で進行状況を確認したい」という要望に応えるべく、ドラム内が見えるよう扉に窓を取り付けた。従来のデラックスタイプでは扉の内側にあった本体側に設ける必要があった。そこで構造を一から見直し、本体入口下部の目立たない位置にフィルターを配置した。扉を開けたときのスタイリッシュさも重要視する徹底ぶりだ。

さらにスマートフォンアプリ「リンナイアプリ」との連携で、残り時間の確認や完了通知の受け取りができるようになった。乾太くんのアプリ連携は今回が初めてだ。SNSをきっかけとした購入が増えているという背景もあり、家電とスマホの連携に対するユーザーの関心は非常に高いという。

リンナイは乾太くんシリーズの23年度の年間販売目標として12万台を掲げている。「乾太くんは設置場所にガス栓を設ける必要があるなど、ガス事業者の協力が欠かせない。オール電化に対抗できる商品として『乾太くんを使いたいからガスを引く』と言ってもらえるようにしていきたい」と、中尾部長は意気込みを見せた。

ELGは東大阪市を拠点とする中小LPガス事業者で現在、業界で大きな注目を集めている。経済産業省の「質量販売緊急時対応講習実施者」に全国第1号で認定され、毎月リモートや対面形式の講習を開催して反響を呼んでいるのだ。「リモート形式では毎月100人程度が受講している」。こう話すのは、講師を務める同社の米島周作社長だ。

ELGはLPガス製品のインターネット販売の事業に注力してきた。全国各地から注文がある中、質量販売に関する問い合わせが近年多く集まっていたという。その大半が「地元のLPガス事業者に質量販売をお願いすると扱ってないと断られた。何とかしてもらえないか」という内容だった。

LPガスには、緊急時に販売事業者が30分以内に消費者のところへ駆けつけ、緊急対応できることを保安機関としての認定条件にしている。このため、キャンピングカーやキッチンカーなど、移動して使用するのは事業者が保安活動を保証できるものではないと断られるケースが多い。

しかし近年のアウトドアブームや災害におけるLPガスの貢献など利便性が認められたことで、経産省が昨年保安機関の認定に関するルールを条件付きで変更した。これにより、需要家が「質量販売緊急時対応講習」を受講すれば、自ら緊急時の対応が可能となり、販売事業者は30分ルールを考えることなく、LPガスを販売し、需要家は利用できるようになった。

同講習には、前述のキャンピングカーやキッチンカー利用者をはじめ、多くの需要家が参加しているという。「参加者の多くはネットや口コミ情報を頼りに参加している。当社が講習を行うのは需要家の利便性向上とLPガス普及促進のため。より多くの人に知ってもらいたい草の根運動だ」と米島社長は強調する。

同社では、質量販売に適したLPガス設備の販売も積極的に行っている。その一つがバーベキュー(BBQ)製品だ。米国のウェーバー製のBBQグリルなど、関連製品の国内代理店を務める。ウェーバーはアウトドア愛好家を中心にファンが多く日本上陸が望まれていた。しかし、肝心の燃料となるLPガスを30分ルールによって事業者が取り扱ってくれないことがネックになり、普及していなかった。現在は、大手量販店でも取り扱うようになり、関西方面ではELGを事業者として推薦しているという。こうした新たな需要開拓がLPガス発展の裾野をさらに広げていきそうだ。

戸田建設が茨城県つくば市に構える筑波技術研究所のグリーンオフィス棟では、「カーボンマイナス」の取り組みが進行中だ。年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの『ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)』を達成した上で、施工から運用・解体までのCO2排出量の実質マイナスと、働きやすい室内環境づくりを目指している。

2017年5月、ZEB建築の要素技術を実証する環境技術実証棟が完成した。その設計段階で技術実証の終了後、21年にZEBとして改修される計画だった。当時ZEBが普及しつつある中で、その先を行くカーボンマイナスの構想が浮かび上がってきた。この構想は政府がカーボンニュートラルを宣言した20年よりも早い、15年から始まっていたという。「消費エネルギーは設計時の想定より約26%低く、太陽光も多めに発電できている。ZEB計算の対象とならないコンセントなどの電力も含め、カーボンマイナスの達成を目指している。建物のライフサイクルを70年と捉え、38年ほどでエネルギー収支が逆転する計算だ」と村江行忠技術研究所長は話す。グリーンオフィス棟へと生まれ変わった現在は執務スペースとして活用され、研究所員の働きやすさの満足度も高い。

同施設には建築をはじめとする多くの技術要素が取り入れられている。その一つに、壁面緑化ユニットがある。日光や雨風を遮るルーバーとつる植物を組み合わせ、CO2の吸収と日射熱の抑制を実現。このルーバーに使用される木材は、施設建設時に伐採した樹木を原料とした再生木だ。壁面で生育されるつる植物は、自然の要素を取り入れ生産性の向上などを促す「バイオフィリックデザイン」となるほか、紅葉など季節ごとに外観の変化をもたらす珍しい建築となっている。

室内を快適に保つ設備としては、タスクアンビエント空調がある。個人と空間全体を効率的に空調するため、在・不在と温冷感を画像AIで解析する制御を組み込んでいる。冷暖房には熱回収効率が高いオープンループ方式で採熱した地中熱を活用している。

こうした高いデザイン性と環境性が評価され、第1回SDGs建築賞国土交通大臣賞と22年度のグッドデザイン賞を受賞した。既存の取引先を中心に、見学の問い合わせが多数寄せられている。戸田建設は、顧客に提供する施設への技術展開を通じて、脱炭素社会の実現に貢献していく方針だ。

広島ガスは企業のカーボンニュートラル(CN)に向けた取り組みや省エネ、災害発生時のBCP(事業継続計画)対策の切り札としてコージェネレーションを中心に据えたエネルギーサービスの提供に注力している。2050年CN達成に向け、転換期においては低炭素化が不可欠だ。そこで同社では設備更新による省エネと合わせて天然ガスとLPガスの導入を顧客に促していく。

また、広島県は18年の西日本豪雨で大きな被害を受けた。その教訓から、県全体でBCP対策への意識が高まっており、対策として災害に強いガスインフラの利用を提案している。

そうした提案が奏功し、エネルギーサービスを展開した案件がある。同県を中心とするスーパーチェーン「フレスタ」への停電対応型コージェネの導入事例だ。フレスタは、これまで県内に点在していた惣菜や精肉加工の工場と本社機能を集約した拠点を新設。これに合わせて、停電対応型コージェネをエネルギーサービス方式で導入した。

コージェネは平時に工場や本社の空調などに使用する電気の3分の1を供給。災害発生時は事務所の照明や通信機器に給電し本社機能を維持するようにした。

一方で、フレスタは広島市と災害時の物資協定を締結。加えて、工場新設時には災害時の協定を締結し「浸水時緊急退避施設」に認定された。これにより、新工場の4階以上の共用部分に2000人の地域住民を受け入れられるようにした。この避難エリアでもコージェネから給電し、照明やスマートフォンへの充電などに利用できるようにしている。

省エネに関しては、コージェネからの排熱利用とデマンド抑制を効果的に実施するため、6台設置した停電対応型コージェネ(35 kW)の制御を3台×2グループに分けて管理を行っている。一つのグループは工場の熱需要に合わせてベースロードで、もう一方は工場の電力や熱の需要が高い時間帯に運転する。二つに分けたことで、電力と熱の負荷に応じた運転が可能となり、省エネ・省CO2に寄与する。排熱については5台分を貯湯槽用、1台分をボイラーで利用している。

「工場は24時間操業で、深夜もエネルギー需要があるため、ベースロード運転は必須だ。並行して、省エネのため季節変動を考慮する必要がある。夏場は空調を利用するため、フル稼働だが、春や秋は運転を制御することで、省エネ効果を上げている」。産業用エネルギー営業部開発グループの森本瑛梨子主任は効率的な運用について説明する。

同社ではフレスタと同様に、食品工場を中心に省エネやBCPなどをアピールしコージェネを中心としたエネルギーサービスの普及に努めていく。

太陽光発電が普及する中で発生してしまう余剰電力を、有効に活用する試みが進められている。それは、特定の時間帯に電力需要を引き上げる「上げDR(デマンドレスポンス)」だ。

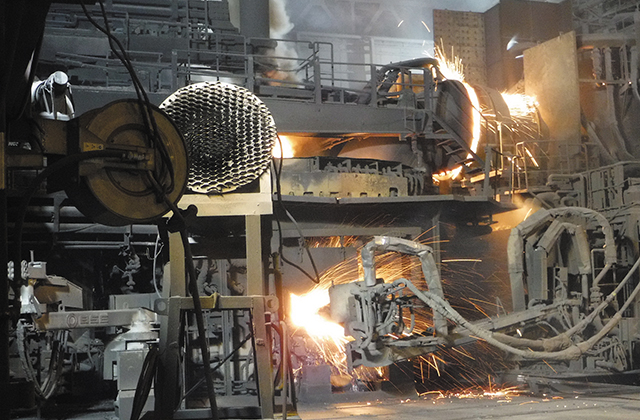

東京製鐵の九州工場で取り組む上げDRは、電力単価が高いとされている昼間にあえて工場を稼働し、電力需要を創出するというものだ。この取り組みが始まったのは、2017年のこと。九州電力管内では冷暖房の需要が少ない春と秋を中心に、太陽光を出力制御せざるを得ない状況が続いていた。そこで九州電力から東京製鐵に対し、昼間の余剰電力を割安な夜間と同等の価格で使用しないか、という提案があった。上げDRの対象日は火・水・金曜の週三日で、実施した場合、約5万3000kWの電力需要を創出する。

鉄鋼製品の製造法は主に2種類ある。鉄鉱石や石炭などを原料とする高炉法と、鉄スクラップを溶かす電炉法だ。東京製鐵が上げDRに応じられた大きな理由として、電炉法の採用がある。電炉には投入電力の上げ下げや、1分程度であれば投入電力をゼロにできるといった操業の柔軟性があるからだ。

電炉で鉄スクラップを溶かした後は、連続鋳造機で固めて半製品にする「製鋼」と、半製品に圧力をかけて加工する「圧延」を行う。一般的な一週間単位の操業パターンでは、製鋼は電力単価が安価な平日夜間と土日終日、圧延は金曜の夜から火曜の夜までに行われる。上げDR実施時の操業パターンでは、平日の昼間と夜間の電気料金が切り替わる午前10時と午後10時に製鋼の操業を停止。上げDRの要請があり、かつ圧延の操業がある火曜の昼間にまとめて稼働することで、製造工程の脱炭素化とコスト削減を実現した。

さらに、生産効率も改善したという。製鋼と圧延を同時に操業する時間の比率をシンクロ率といい、製鋼後の半製品を熱いまま圧延工程に受け渡す比率をホット率という。この二つがそれぞれ10%ほど向上した。製鋼と圧延の間が空くと、半製品が冷めてしまうため、再加熱しなければならない。上げDR実施すると、製鋼後の熱いままで圧延工程に移ることができ、再加熱が不要となる。これにより、加熱炉で使用する都市ガスの削減につながっている。

「高炉と比べてCO2排出量が少ない電炉と再生可能エネルギーを組み合わせ、蓄電池代わりに使ってもらう。われわれの柔軟な調整力を生かして、余剰な再エネを貯めるのではなく、使い切る形で協力していきたい」。中上正博九州工場長は展望をこう語る。

東京製鐵は現在、九州以外のエリアでも実証を進めているという。同社の上げDRの展開に期待が高まる。

日本国内に大型工場の建設が計画されるなど、盛り上がりを見せる半導体業界。その工場内では、200種類を超えるガスや薬液、金属材料などが大量に使われている。中には、毒性が強く、人体に悪影響を及ぼすものもあり、万が一の漏洩時には迅速で正確な検知が求められている。

理研計器が手掛ける半導体市場向けスマートタイプマルチガス検知器「GD-84D」シリーズは、大気中の可燃性ガスや毒性ガスの漏洩や酸欠を検知することで警報を発する製品だ。業界のスタンダード機として国内外の工場で多く採用されている。

半導体工場ではガス検知器の点数削減、ガス検知器のコスト削減を含むイニシャルコストの削減が継続的に求められている。そこで、GD-84Dの開発では、従来機から大幅な性能向上を図るため、①自己診断機能を強化した高性能ガスセンサー、②複数のガス検知器を1台に集約すること、③環境負担軽減への配慮―を目指した。

この結果、従来はガス種ごとに必要だったガス検知器について1台で4種のセンサーを搭載できる製品を開発。これに合わせてガスセンサーも新たに開発した。新しいガスセンサーは体積を従来から91%減まで小型化し、寿命では2年の延長を実現した。さらに、ガス検知器内にガスを引き込むポンプも1セットで4種のガスに対応するものを開発したことで、一つの検知器に4台分を集約することが可能となった。これにより、従来機の6割以上の消費電力削減を図った。さらに、電気通信配線やガスのサンプリング配管など周辺部材の導入点数も最大4分の1に削減できるようになった。

このように前機種から大幅に機能集約を実現したことが評価され、GD-84Dは省エネルギーセンター主催の「2022年度省エネ大賞」の製品・ビジネスモデル部門エネルギーセンター会長賞を受賞した。

「1台のガス検知器で4種のガスに対応したのに加えて、サンプリング配管や電力通信配線など周辺部材を大幅に削減したことも評価されたと考えている。サンプリング配管はとても高価だ。従来は使用するガス種ごとにこれを数十m程度導入するため、顧客の費用負担が大きかった。そうした導入コスト全体の削減、省エネ、省資源などが、脱炭素やSDGsの観点から全体的に評価されたのではないか」。営業技術部の森阪秀一部長は、受賞についてこう話す。

現在、検知器は一度設置されたら10年は使用する製品だという。それだけに信頼性が求められる。顧客の要望に応えながらの製品開発は困難を伴うが、今回のような性能向上の実現は産業発展につながる。理研計器はそうした開発に今後も邁進する構えだ。

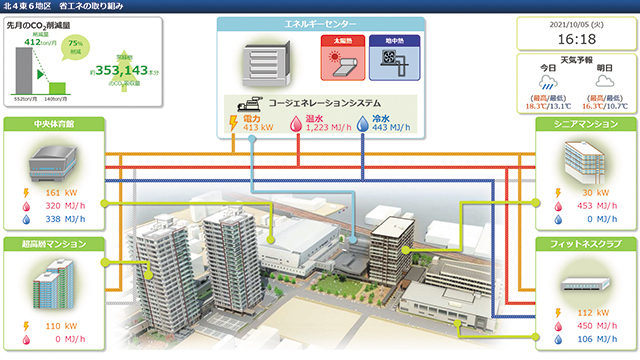

北海道ガスは経営計画「Challenge 2030」を掲げ、省エネを基盤として、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを展開している。「46エネルギーセンター」(札幌市)による再開発エリアへのエネルギー供給も、その一つだ。

同センターは、北海道ガスの都市ガス製造工場跡地を活用する「北4東6周辺地区第一種市街地再開発事業」の一貫として設置された。再開発エリアは三つの地区で構成され、札幌市の中央体育館であり指定避難所でもある「北ガスアリーナ札幌46」、全2棟・275戸のマンション、202戸のシニア向けマンション、フィットネスクラブがある。これらの施設への効率的なエネルギー供給が評価され、「コージェネ大賞2022」民生部門の最高位である理事長賞を受賞した。

再開発には①積雪寒冷地での省エネ、②都心地区の低炭素化、③地区全体の強じん化(レジリエンス強化)―の三つの課題があった。これらを解決するため、46エネルギーセンターは設置された。

供給するエネルギーは電力、温水、冷水、融雪温水の4種類で、主な設備はコージェネや地中熱ヒートポンプだ。電力は系統電力とセンター内で発電し、エリア内全ての施設に供給。温水と冷水はそれぞれ80℃と7℃ほどで、暖房・給湯と冷房に使用される。

寒冷地特有のエネルギーとして、融雪温水も供給する。40℃ほどの低温の排温水の活用で、ロードヒーティング専用のボイラーや電熱線が不要となる。また、太陽光の利用方法にも特色がある。太陽光発電ではなく、太陽光集熱器により熱として回収。太陽光の電力への変換効率は20%ほどだが、熱としては約50%で回収でき、通年ある温水需要に対応可能だ。

コージェネの活用により、災害時に外部からの電力供給が途絶えても、エネルギー供給が可能だ。複雑な制御のため、CEMS(コミュニティーエネルギーマネジメントシステム)を北海道で初導入。地域全体の需要を予測し、機能的で効率的な省エネを実現した。加えて、省人化や住民へのDR(デマンドレスポンス)要請などにも役立っているという。 エネルギーシステムグループの奥山憲司副課長は「多くの事例の中から理事長賞を受賞できたのは、寒冷地という地域条件や小規模な取り組みゆえに他地域への展開が可能な点が評価されたから。脱炭素には需要と供給双方の省エネが第一歩。道内はもちろん、他のエリアへの展開にも貢献していきたい」と意気込みを見せた。

2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みや

BCP対策への対応に頭を悩ます企業が急速に増えてきた。

そうした中で活況を呈しているのが省エネビジネスだ。

「乾いた雑巾」とも言われている省エネ対策だが、

熱分野や建物分野をはじめ、改善の余地はまだまだ残る。

省エネを巡る最先端の取り組みを紹介する。

【アウトライン】省エネ強化へ制度整備が進展 短中期の脱炭素対策の柱に

【インタビュー】「乾いた雑巾」にあらず 産業用改善策は熱利用にあり

【レポート】鹿児島初のエネルギー面的供給 地方ガスの活性化に貢献

【レポート】再開発で高効率のエネルギー供給 寒冷地ならではの取り組みも

【レポート】コージェネ利用で災害対策と省エネ 工場の操業に合わせて稼働を制御

【レポート】製造効率の向上と脱炭素化 「上げDR」で一挙両得

【トピックス】半導体工場の標準ガス検知器 機能集約を図り使用部材を低減

【インタビュー】省エネの先にある取り組み 環境価値を創出するSXへ

【レポート】庁舎で全国初のZEB認証取得 行政として率先垂範示す

【レポート】沖縄県最大級の商業施設 脱炭素目指すエネサービス提供

【レポート】ZEB化に向けた新たな手段 業務を止めずにリニューアル工事

【レポート】カーボンマイナスを目指すオフィス 自然との共生で室内環境も快適に

【トピックス】空気循環で屋内温度差を緩和 健康性と快適性を追求するZEH

【トピックス】家庭のガス消費量削減に効果発揮 床暖房省エネリモコンを発売

大成建設はこのほど、既築ビルをZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化する「グリーン・リニューアルZEB化工事」を自社の関西支店で実施した。同工事は、既存建築物の特性を考慮して最適な省エネ、創エネ技術を導入し、事務所を稼働させながら、改修工事を行うもの。これにより、関西支店はBEI(省エネルギー性能指標)0・37を達成し、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)において「ZEB Ready」を取得している。

同社が考える建物のZEB化では、①パッシブ技術で必要なエネルギーを減らす、②アクティブ技術でエネルギーを効率的に利用する、③再生可能エネルギーを利用する―の大きく三つだ。①のパッシブ技術は高断熱化、自然換気、日射遮蔽、植栽・緑化、昼光利用などが該当する。

改装したビルでまず目を引くのがその外観だ。各階の窓の外にはルーバーと庇が新たに設けられ、植栽がされている。これが、日射遮蔽や緑化に寄与し快適性を向上している。

建物の改修では新たな仕組みを多数取り入れている。独自の自然採光ブラインド「T-Light Blind」は、ブラインドを上下二段構成にして二つの異なる種類のスラットを採用。下部のブラインドでは室内窓際に直接日光が入らないように遮光し、上部のブラインドでは太陽光を反射させて、オフィス室奥の天井面に光を取り入れる。これにより、室内窓際に入る直射日光を避けながら明るい環境を実現し、エネルギー消費量も削減できるようにした。

②のアクティブ技術では、高効率照明や空調、それらの制御システムの導入、空調設備のダウンサイジング化を図る。照明と空調を制御する人検知省エネ自動環境制御システム「T-Zone Saver」ではLED照明の制御に独自の人検知センサーを採用し、従来の4灯単位から1灯単位で制御することで照明に使われるエネルギーを最小化する。

さらに、同システムでは空調も制御、在籍人数に応じた適正な換気量に調節することで外気ロスを低減する。

③再エネ関連では、窓建材に太陽光発電セルを組み込んだシースルー対応の太陽光発電パネルや、ビル外観に配慮したカラー太陽光パネルなど独自製品も採用する。このほか、オフィスの一部をテラス化したり、インナーバルコニーを設置するなど、オフィスの快適性を重視した改修も行った。これらにより、CO2削減量は年間365t、光熱費は同1760万円の削減につながるとのことだ。

現在、同社はグリーン・リニューアルZEBを検討する顧客などを対象に見学を受け入れている。リニューアル推進部の須田健二部長は「今回の改修工事の知見を生かし、顧客への展開を目指していく」と意気込む。既築ビルのZEB化は多くのビル所有者などの課題となっている。今回のようなリニューアルの取り組みが突破口となり、脱炭素化をさらに加速させていくだろう。