製造現場や街づくりなどで、水素を利用する動きが活発化している。サプライチェーン構築から、機器開発、自治体の取り組みまでを追う。

水素はカーボンニュートラル(CN)の達成に必要不可欠なエネルギー源だ。そして2050年脱炭素社会の実現だけでなく、ロシアのウクライナ侵攻で一変した世界情勢において、エネルギーの安定供給のカギでもある。今、世界各国で水素戦略が策定されるとともに、関連技術の研究開発への投資や、サプライチェーン実証事業への支援が加速している。水素社会の実現に向け、コスト低減やインフラ整備、水素の燃焼特性に合わせた機器の開発といった課題と向き合わなければならない。

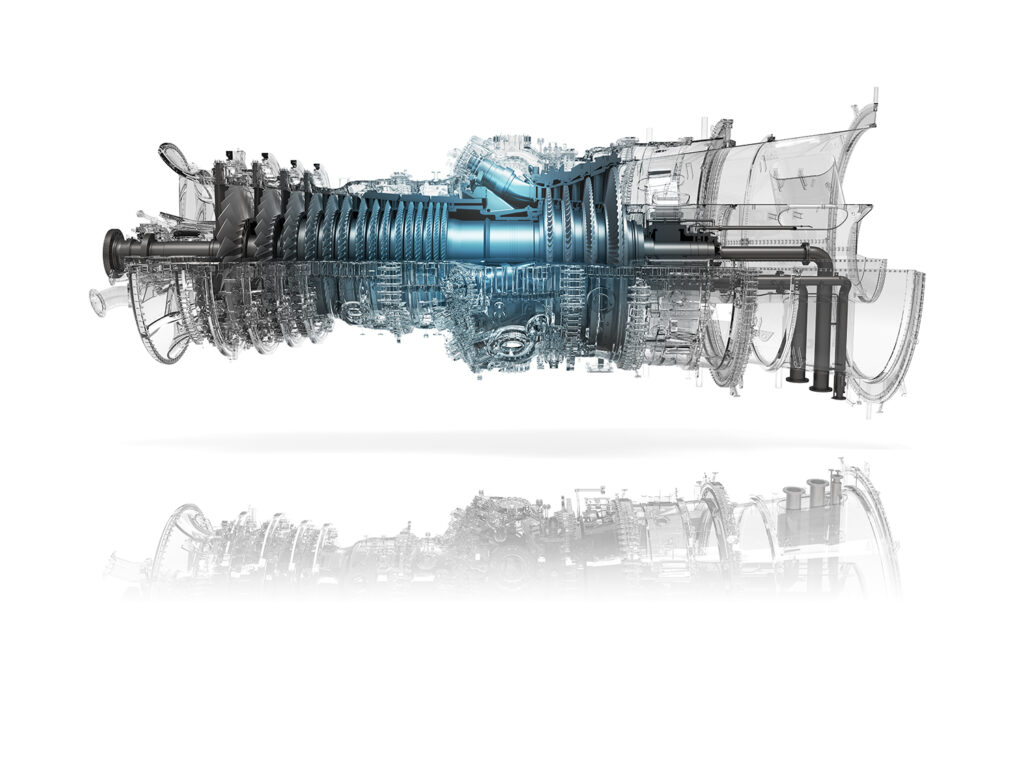

このような流れの中で、日本では水素タービンや燃焼機器などの開発が進められている。資源エネルギー庁の資料によると、水素タービンの市場は50年までの累積で最大約23兆円に上る想定。ウクライナ戦争の動向次第では、水素関連技術の需要はさらに高まる見通しだ。

水素関連技術の実用化のため、各社は蓄積してきた知見やノウハウを注ぎ込み、全力で開発に当たっている。水素は燃焼時にCO2を排出しない一方、天然ガスと比較して燃焼速度が速いという特性を持つ。ゆえに、逆火やNOX(窒素酸化物)が発生しやすいという課題がある。

三菱重工業では、逆火などへの対応と環境性能を両立させる燃焼器を開発中だ。小型の水素発電では、既に実機での専焼の検証まで終了している。大型は30vol%(1vol%=1万ppm)混焼の開発を終え、専焼の開発が進んでいる。混焼、専焼ともに、実機での実証段階となっている。今後、30%を超える混焼が可能な燃焼器を開発できれば、混焼率の選択肢を提供でき、国際市場で優位に立てる可能性がある。

水素の利用で、ものづくりの脱炭素化も進む。東京ガスエンジニアリングソリューションズ(TGES)とノリタケカンパニーリミテドは、水素燃焼に対応した連続焼成炉を開発。特殊セラミックを用いたラジアントチューブバーナーを搭載し、高い環境性能と耐熱・耐蝕性を誇る。リチウムイオン電池(LiB)電極材の焼成のほか、自動車や通信機器などの分野へ展開を目指している。

東邦ガスは水素バーナーの開発や燃焼試験サービスの提供のほか、サプライチェーンの構築にも取り組んでいる。同社の知多緑浜工場内に24年までにプラントを建設し、水素供給を開始する予定。需要創出と供給体制整備の両面から水素利用を展開していく。

顧客の要望に応じた検証を行うTGESの試験炉内部

顧客の要望に応じた検証を行うTGESの試験炉内部

石炭をガス化し水素製造 火力発電を脱炭素化

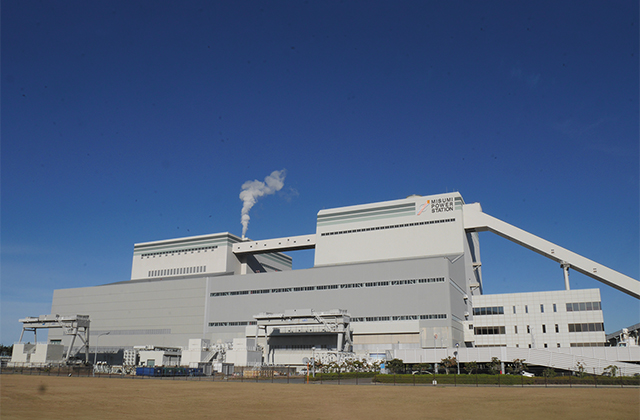

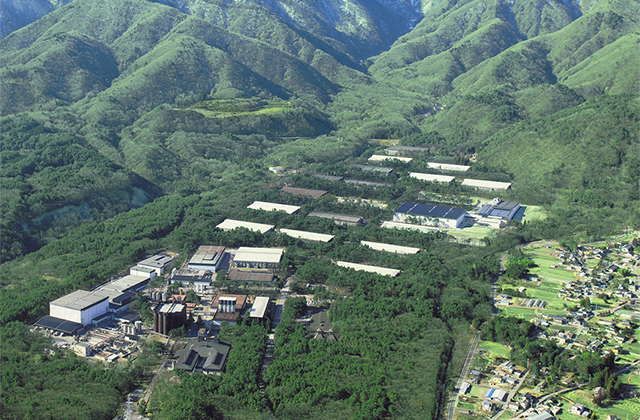

石炭火力発電を水素発電に転換する取り組みも進められている。Jパワー(電源開発)と中国電力が出資する大崎クールジェンは、石炭火力の発電効率を高めることで、CO2排出量の大幅削減を目指す「石炭ガス化複合発電(IGCC)」プロジェクトを進行中。石炭からガスを精製し、そのガスから製造した水素で発電することでCNを達成するというものだ。

実証は3段階で構成される。第1段階の「酸素吹IGCC実証」では、石炭から精製したガスを燃焼させてガスタービンを、ガスの精製時と燃焼時の熱で発生させた蒸気で蒸気タービンを、それぞれ回して複合発電を行う。

第2段階の「CO2分離・回収型酸素吹IGCC実証」では、石炭から精製したガスをもとに水素を製造する。ガスの主成分は一酸化炭素(CO)と水素(H2)のため、蒸気(H2O)と反応させてCO2とH2に変換。CO2のみを分離回収する仕組みだ。

第3段階の「CO2分離・回収型石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)実証」では、第2段階で作った水素を用いてガスタービンを回すだけでなく、600kW級の固体酸化物形燃料電池(SOFC)2台に水素を供給し発電試験を行っている。

火力発電は、天候などによって発電量が大きく変動してしまう太陽光や風力発電に対し「調整力」の役割を担っている。安定供給と脱炭素化の両立に寄与する大崎クールジェンのプロジェクトに期待が高まる。

D大崎クールジェンでは、次世代の石炭利用技術を開発している(提供:大崎クールジェン)

D大崎クールジェンでは、次世代の石炭利用技術を開発している(提供:大崎クールジェン)

自治体の取り組みも活発化 BCP対策などにも有効

自治体の水素利用や街づくりの動きも注目だ。山梨県では「P2G(パワーtoガス)システム」を構想中。固体高分子(PEM)形水電解装置で、再エネ由来電力と水からグリーン水素を製造する。脱炭素化の促進とBCP(事業継続計画)対策として、工場などへ導入する方針だ。また山梨県は東京都と連携し、山梨県で製造した水素を東京都に供給する。

東京都では「晴海フラッグ」を水素供給のモデルにする方針が発表された。晴海フラッグは、東京五輪・パラリンピックの選手村として使われた大型マンション群を中心とする大規模街づくり事業だ。隣接地には水素ステーションが整備されるほか、パイプラインから純水素型燃料電池に水素を供給し、電力だけでなく発電時に発生する熱も活用する。

水素ステーションに関しては、充填速度向上のための技術開発が加速。トラックなどの大型商用車への高速充填や、2台同時の充填を可能にするディスペンサーの開発が進む。

脱炭素社会実現に向けた水素利用の課題を乗り越えるための技術や取り組みが注目される。