「2040年問題」など、将来、日本が直面する課題に深い危機感を抱いている。

逃げることなく、合意形成に力を尽くし、難問に取り組んでいく。

自民党香川県連が行った2010年7月の参議院選挙候補者の公募に応募し、選ばれた。縁もゆかりもなかった政界への挑戦を決めた理由は、09年9月に発足した民主党政権の政策だった。「このままでは、この国は基本的に間違った方向に進んでしまう」。全日空の管理職ポストをなげうち、家族の反対を押し切っての出馬。それだけ、民主党政権の政策は、許容できないものだった。

違う苗字を名乗ることで、家族のきずなが壊れかねない選択的夫婦別姓、財政危機を返り見ない所得制限のない子ども手当、農業経営の効率化・安定化を妨げる戸別所得補償制度――。実施していけば、日本の伝統・秩序は廃れ、国は疲弊し衰退していく。徒手空拳で挑んだ選挙戦のスローガンは、「日本を取り戻す」。対立候補に4万5000票程の差を付け、初当選を果たした。

参院では、経済産業委員会に長く所属。エネルギー問題と中小企業政策に力を入れた。

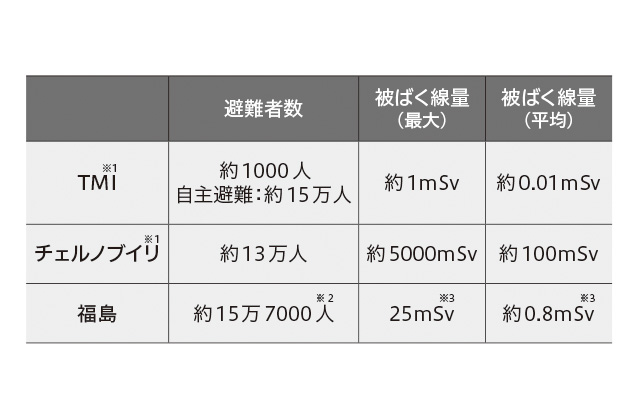

原子力については、複雑な思いがある。経済産業大臣政務官として、事故後の福島第一原発を視察。また、経済産業副大臣として福島の復興に携わった。「2度と事故は起こしてはいけない。今も2万2000人ほどの人たちが避難生活を余儀なくされている」。現場でこう実感した。

一方、50年カーボンニュートラルなど国の政策が温暖化防止に大きくかじを切る中、再生可能エネルギーへの過度の依存にも違和感がある。太陽光、風力など変動が激しい電源が大量に普及すれば、電力不足分を補う調整力が欠かせず、安定供給にも支障が出かねない。当然、コストの問題も浮上する。国民生活や産業活動を守るために、安定性を欠いた電力供給やコスト高は容認できない――。バランスの取れた電源構成を重視し、「安全性の確保を前提に、CO2を排出しない原子力発電は必要。発電電力量で20~30%は要る」と考えている。

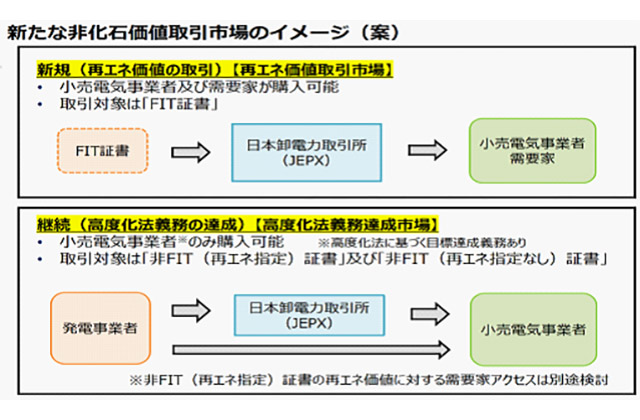

電気事業改革にも正面から向き合った。小売り市場の全面自由化により、さまざまな業種が電力市場に参入。市場は活性化したが、最も心配したのは、並行して進めた発送配電分離で災害対応など安定供給がおざなりになること。しかし、北海道胆振東部地震(18年9月)での道内全域停電、台風15号による千葉県の大規模停電(19年9月)で、電力会社は以前と変わらない対応で復旧に取り組んだ。「改革の方向性は間違っていなかった」と胸をなで下ろした。

中小企業政策では、印象に残っていることがある。技術力、信用力がありながら、製品の販売や資金繰りに悩んでいる中小・零細企業が全国には多い。これらの企業の背中を押そうと、ものづくり補助金制度を創設した。ある日、地元・香川県の鉄鋼関連の中小企業を訪れると、経営者が話し掛けてきた。「試作品をつくって営業するなど、今までやりたいことができなかったが、補助金で一歩、前に踏み出すことができた」。今も大切にする、政治活動の励みとなる言葉になった。

「三つの鏡」と「楕円の哲学」 22年の参院選で三選目指す

「まだやり残したことがある」と、22年7月の参院選に臨む。中でも、現役の社会人1・5人が高齢者一人を支える「2040年問題」を深刻に捉えている。危機的な財政状況の中、菅義偉政権は原則1割の75歳以上の医療費の窓口負担を、年収200万円以上の人を対象に2割に引き上げた。

だが、今後、国民にさらなる負担を求めていくことは避けられない。不人気な政策になるが、「きちんと理由を説明し、不公平感をなくして、理解してもらうしかない」。新型コロナウイルス終息に向けての方策、冷え込んだ景気対策など、足元に課題は山積する。それらへの対応とともに、「将来の課題を見据えて、政策に取り組んでいきたい」と話す。

20年10月の臨時国会。菅首相の所信表明演説に対して、代表質問で本会議場の檀上に立った。冒頭、『貞観政要』の「三つの鏡」と、大平正芳元首相の唱えた「楕円の哲学」について触れた。三つの鏡は、①自分の顔を映す「銅の鏡」、②歴史に学ぶ「歴史の鏡」、③部下の諫言を受け入れる「人の鏡」―。良い意思決定をする際の心構えとされる。

楕円の哲学は、楕円に二つの中心点があることから、相対立する考えが均衡を保ち、緊張関係にあれば、立派な政治を行えるという思想。「世の中には異なる意見があるが、それを排除するのではなく、受け止めながらバランスを取り、合意形成を進めていくことが大切と教えてくれる」。代表質問で言及したことは、自ら政治家として胸に刻んでいることでもあった。

趣味の世界遺産巡りは検定を受けるほど。「将来はいろいろな遺産を見て回りたい」が、「いつになるか分からない」と苦笑する。