【マーケットの潮流】水上裕康/ヒロ・ミズカミ代表

テーマ:卸電力市場

2023年以降、すっかり落ち着きを見せている電力市場価格。

水上裕康氏は今こそ、次のリスクの大波に備える好機だと強調する。

2021年秋以降、国際燃料市場とともに高騰した日本の卸電力市場価格は、23年に入ると急速に落ち着きを取り戻した。足元の燃料市場の安定に加え、再生可能エネルギーの増加、「限界費用入札」のガイドライン化、大手電力会社の燃料在庫の監視、さらに新規火力の運開や原子力の再稼働による供給予備力の回復などにより、もはや価格高騰はないのでは、という楽観ムードも漂う。本稿では電力市場に潜むリスクについて例示し、その対応についてコメントする。

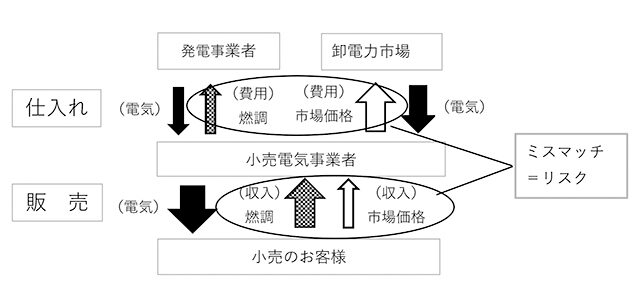

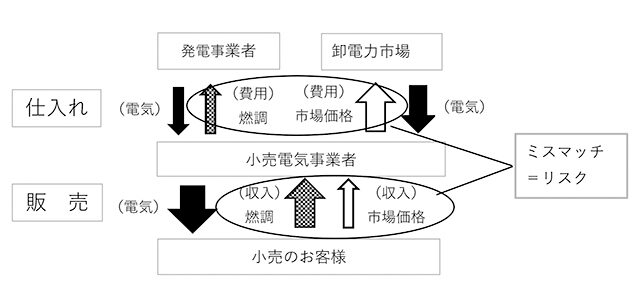

小売電気事業者のリスク例

小売電気事業者のリスク例

電力価格は高騰しないのか 国際燃料市場に潜む危機

卸電力市場価格は、燃料市場価格、特にLNG価格と強い相関を持っている。そのLNG市場は、ロシアのウクライナ侵攻直後に最高で100万Btu(英国熱量単位)当たり85ドルを付けたが、4月上旬現在、9ドル台まで下落している。この価格下落の要因は、「需給の緩和」というより「需要の破壊」というほうが相応しい。価格高騰で起きたことは、欧州での化学工場の操業停止や省エネという名の我慢、インド・パキスタンなどの停電、各国における石炭への燃料振替えなどである。

これに、2年続きの記録的暖冬にも恵まれて、需給は辛うじて均衡しているのだ。ロシアから欧州へのパイプラインガスの供給は、開戦前に比べ、LNG換算で1億t近くも減少したまま。26年までは大規模な生産増は見込めず、供給が厳しい状況は変わらない。大消費地である欧州や中国の景気が戻り、寒い冬がやってくれば、決して安泰とはいえない状況である。

もう一つの主力燃料である石炭は、高騰したガスからの振替え需要などで、22年には1t当たり400ドルを超えた。ESG(環境・社会・ガバナンス)の影響で炭鉱投資が停滞する中、中国とインドの二大消費国のみが国内炭を増産して何とか世界の需給を支えながら、価格は130ドル近辺(4月上旬)まで下落してきたのが現状だ。認識すべきは、この二大国あわせて約50億tの巨大市場の需給バランスの揺らぎが、両国の輸出入の増減となり、わずか11億tの海上貿易市場を左右するという、危うい市場構造である。

21年1月に起こった卸電力市場高騰は、燃料在庫の急減によるものだ。発電用燃料も、トヨタの「かんばん方式」のように必要な分だけ手配されるのが理想だが、現実は厳しい。電力ビジネスでは、相対契約ですら、消費は買い手側に裁量があり、もともと需要が読めない。

景気や出水、さらに近年は日照や風の状況によって発電所の稼働が変わる中、落札の保証のない卸市場まで登場した。この「読めない市場」までも念頭に燃料を不足なく用意せよというのは無茶な注文だ。余剰を覚悟で手配しても、それに伴う大きな市場リスクは、「限界費用入札」では全く報われない。

問題は、いまや主力電源となったLNG火力のタンク容量が、平均的消費量の2~3週間分と、極めて小さいことだ。石炭火力は、在庫能力こそLNGより多少マシだが、この原始的資源は、大雨が降ると生産が止まり、時には港までの鉄道の水没が発生する。積み地の船混みで遅れることも多い。したがって、石炭火力の貯炭能力が、「公称4週間」などと言われても、あまりアテにならないのだ。

そもそも石炭、LNG火力のインフラは、発電所の稼働が変動することを想定していない。もともと発電量の調整を担っていた石油火力は貯蔵が容易で、かつ国内の供給基地から機動的に輸送ができた。「読めない卸市場」の誕生と、kW時価格の競合では稼働が見込めない石油火力の退出は、自由化の成果とされる「広域メリットオーダー」の産物である。この燃料回りの脆弱さは、基本的に3年前の危機からほとんど改善されていない。「戦略的余剰LNG」など、名前がほとんどジョークである。

仕入れと販売のリスク管理 「ズレ」の把握が不可欠

在庫が持てず、短期的には代替不可能な商品である電力の市場は、本来、極めて暴力的な性質を持つのである。それが導入されたからには、参加者は相応の覚悟と準備で臨む必要がある。

対応のキーワードは「マージン」である。電力、燃料市場がそれぞれ乱高下しても、一定のマージンを得られる仕組みを作ればよい。ところが、現代の電力ビジネスにおいては、発電にせよ小売りにせよ、仕入れ、販売それぞれに卸電力市場取引と燃料市場取引(あるいは燃料費調整=燃調)が混在するが、その混在の仕方が仕入れ側と販売側とでズレることで、マージンが不安定になってしまっているわけだ(図参照)

市場に対する感度を仕入れと販売で等しくすればよいのだが、電力ビジネスでは、卸電力市場の価格が毎日、30分単位で異なることや、販売量が買い手の都合で変動することなどによって、その作業は非常に複雑である。仕入れと販売の状況を絶えずウォッチしながら先ほどの「ズレ」をリアルタイムに把握することが、リスク管理の第一歩となる。その上で、無視できない「ズレ」があるならば、価格のヘッジや電力・燃料の売買で速やかに修正を図らねばならない。

こうした業務に、市場リスクがなかった時代の組織で対応するのは、どだい無理ではなかろうか。組織を整えた上で、必要な人材やノウハウの獲得、ETRM(Energy Trading and Ri-sk Management)などのシステムの導入が必要である。

折しも、電力先物市場の流動性もかなり上がってきた。オプションなどを含め、各事業者ニーズに合わせた商品を相対で提供可能な事業者も出てきた。市場が落ち着いている今こそ、次のリスクの大波への備えを始める好機である。

みずかみ・ひろやす 一橋大学商学部卒、米ジョージタウン大学MBA取得。1983年北陸電力に入社し、2011年から燃料部長を務める。20年同社執行役員を退任し同年7月から現職。

みずかみ・ひろやす 一橋大学商学部卒、米ジョージタウン大学MBA取得。1983年北陸電力に入社し、2011年から燃料部長を務める。20年同社執行役員を退任し同年7月から現職。