〈出席者〉 A低圧系新電力、B大手エネルギー系新電力、C独立系新電力

2016年の全面自由化を機に激しいシェア争いを繰り広げてきた電力市場。今後、調達原価の上昇は免れず、小売り事業各社は戦略の見直しに迫られている。

―電力自由化後の料金水準をどう見るか。

A 日本の電力自由化が、電気料金の低廉化を前提にスタートしたことに違和感がある。競争圧力で下がることもあれば、外部環境によって上がることもあるわけで、上がったから自由化が進んでいないとは言えないし、逆に下がったからといってそれを自由化の効果だとも言い切れないはずだ。実際、1990年代以降、2010年まで電気料金は低下傾向をたどったが、それ以降は上昇している。それは主に、原子力停止後の火力発電の焚き増しによる燃料費の増大と、再生可能エネルギーの賦課金という外部要因に起因している。

B 欧州の電力自由化は、国営の電力事業を民営化することで効率化を図り、値下げにつなげる狙いがあった。一方、日本の場合、既に民間企業が事業を運営しており、総括原価の下で重複性を回避するような設備形成をしていた。自由化で効率化するといっても、それほど値下げの余地がないのは分かり切っていたことだ。

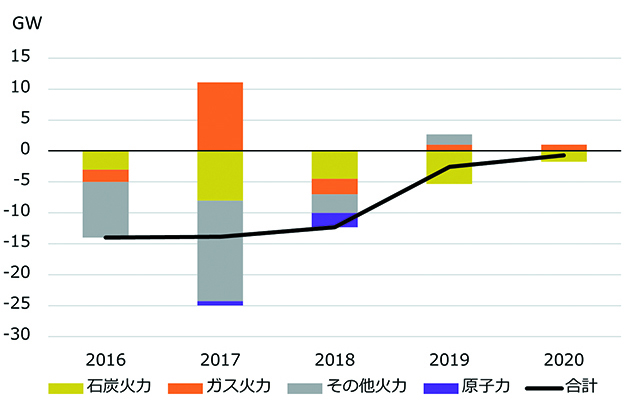

C 自由化して非対称規制を入れれば新規参入者は一定のシェアを取ることができるが、いずれ緩和されれば既存事業者がシェアを取り返し寡占化が進むと考えるのが一般的だ。発電設備が余っている状態で自由化し、余剰電力を限界費用でマーケットに投入するのを強制したことで、新規参入者の調達コストが下がりシェア競争が進んだ。ところが、自然変動型の再エネが大量導入され、最近は大手電力会社が火力電源の最適化を進めており、供給力がタイトになりつつある。自由化の効能の産業組織論的なサイクルと電気事業の設備量のサイクルで価格は上下するので、自由化に一定の効果は望めるのかもしれないが、下がり続けることを期待できるわけではない。

今後も電気料金は上昇傾向 再エネと燃料費が押し上げ

―2030年に向け、料金水準はどうなっていくだろうか。

A これまでの料金単価の推移を見れば、今後も上昇していくだろう。FITを卒業しない限り再エネ賦課金は当面高止まったままだし、とりわけ今は化石燃料への依存度が高いので、燃料価格上昇の影響は今後の料金に色濃く反映されていくのではないか。

B 再エネ賦課金はもちろん、変動再エネ大量導入に見合ったバックアップ用の電源を抱える必要があり、制度が過剰設備保有を促している状況で下がる余地はない。既に料金に反映されない回収不能投資のために泣いている事業者もいるわけで、これを加えたら今も相当な電気料金になるはずだ。電気料金として表面化していなくても、電気事業のためのコストは確かに生じている。自由化は小売り分野に偏重しているが、小売り事業者がいくら頑張って販管費を圧縮したところで、最終支払単価に占める割合の小さい小売りが捻出できる値下げ分は限定的だ。

再エネ導入が国民負担を押し上げている