インタビュー:今井尚哉/キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

本誌1月号では、内閣官房参与を務める今井尚哉氏に、急進的な脱炭素政策のリスクについて聞いた。そこに重ねてのロシア軍事侵攻という難局を、日本はいかにして乗り越えるべきか。再度直撃した。

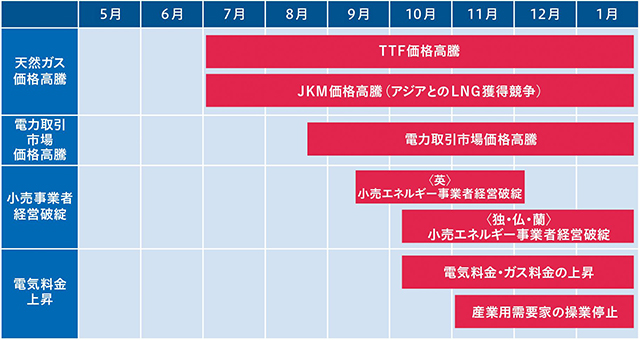

―ロシアが軍事侵攻を開始して以降、エネルギー問題がフォーカスされ続けています。

今井 2014年のクリミア侵攻前後から、ロシアと西側諸国との間でさまざまな経緯があったにせよ、今回の軍事侵攻はまったく正当化できません。しかしわれわれが感情的にライフラインを止めることは、自らの首を絞めることになります。自民党内にもサハリンプロジェクト自体が間違いだったとの声があることは残念です。

―改めて、当時の政権がこのプロジェクトを進めた理由は。

今井 目的は二つの多極化です。一つは地域的多極化。今サハリンから手を引けば、石油は100%中東に依存することになります。天然ガスはある程度多極化できているものの、やはり隣国からの調達は価格的に有利です。そもそもサハリンの話を最初に持ち掛けたのは米国のエクソンモービルで、話に乗らない選択肢はありませんでした。エクソンは自社の利益を考えてパイプライン化を提案してきましたが、日本はLNGなら乗ると返しました。なぜか。不測の事態に備え、ロシアにガス元を完全に握られたくなかったからです。

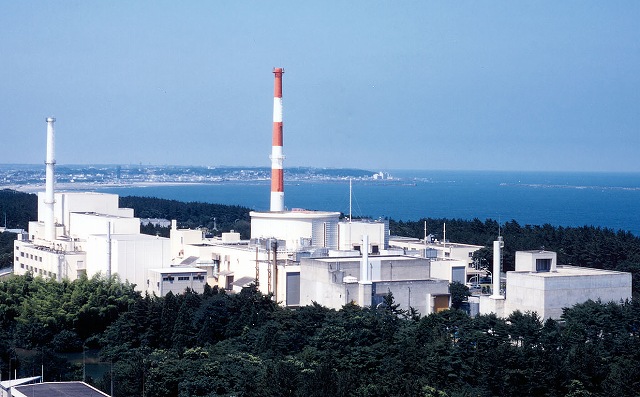

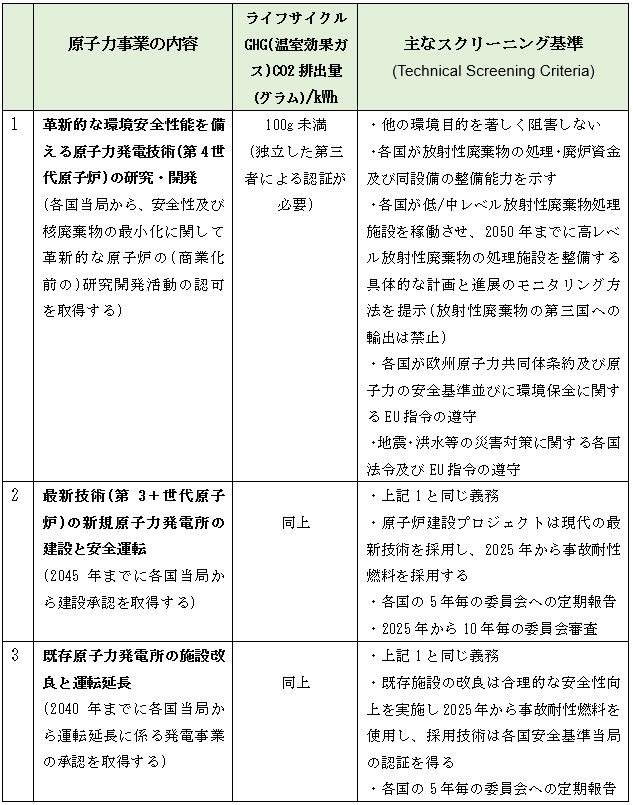

もう一つは電源の多極化で、これは脱炭素化でも重要です。再生可能エネルギーの拡大は待ったなしですが、産業用需要を賄うには原子力比率を高め、火力は低炭素化しつつ活用する。その意味でも、サハリンはCCS(CO2回収・貯留)や水素製造の有力候補地であり、命脈は保っておきたい。

―日本の国益を踏まえ、対露政策は慎重に判断すべきですね。

今井 本気でロシアの国力を削ぐなら、中国も含めて全量ロシアからの資源輸出を止めなければならず、世界がその覚悟を持つなら日本も付き合わざるを得ないでしょう。しかし必要なのは輸出の停止で、権益からの撤退は意味を成さない。日本のロシア産ガス比率は1割弱ですが、サハリン2のガスが全て止まれば電力換算で原発5基停止に匹敵すると思います。

今回、早急な脱炭素のリスクが改めて認識されたことでしょう。ひとたび緊急事態となれば安定供給が一気に脅かされるというリスクも肝に銘じた上で、エネルギーの安全保障を考えるべきです。

エネルギー緊急事態と認識 電気料金への転嫁容認を

―緊急時として原発再稼働を急ぐべきではないでしょうか。

今井 そのために安全審査をスキップすることへの国民的合意は得られないでしょう。既に合格した原発の稼働を急いでもらうよう、事業者に言うことしかできません。

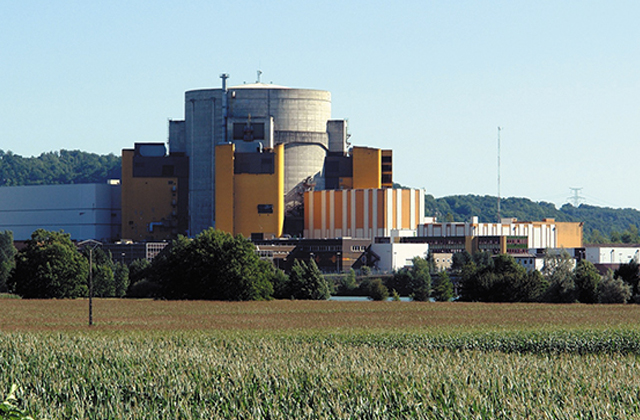

―ロシアがウクライナ国内の原発を掌握したことで、原発防衛を強化すべきとの声もあります。

今井 サイバー攻撃やテロ対策、海岸警備の強化などはすべきですが、ミサイルにも耐え得る設備は技術的に不可能です。これはそもそも安保政策全体の問題であり、原発固有の問題ではありません。

―あらゆるエネルギー資源価格が上がり、一部で供給不安の話も出ている中、政府が「エネルギー緊急事態宣言」を発出してもよいのではないでしょうか。

今井 そう思います。しかし具体的に何をすべきかは難しい。4月以降、大手電力のうち5社が燃料費調整条項の上限を超える見通しであり、資源エネルギー庁などには上限の引き上げを認めるよう提言しています。国民には受け入れ難いでしょうが、このままでは新電力だけでなく大手電力の経営も厳しい。エネルギー産出国に経済制裁を仕掛けたのだから、本来は電気料金に転嫁させるべきです。