さまざまな着目点がある今エネ基だが、過去を総ざらいすると「原点回帰」が浮上する。

一方、GXビジョンにエネ基の内容が一部移管した面も。大場紀章氏が解説する。

大場紀章/ポスト石油戦略研究所代表

昨年5月から総合資源エネルギー調査会・基本政策分科会において14回にわたり審議・検討されてきた第7次エネルギー基本計画の素案が12月末に公開され、パブリックコメントにかけられた。改定案における最大の焦点の一つは、原子力政策に関する記述の変更である。まず、「原発依存度の低減」の文言は第5次、第6次と継続して記載されてきたが、今回の素案で削除。また、第4次以降言及がなかった新増設・リプレースに関して、「廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替え」を具体的に進めると記載された。

原子力政策については、既に2023年2月閣議決定の「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」において、「原子力の最大限活用」および「廃炉を決定した原発の敷地内での次世代革新炉への建て替え」などの大きな方針転換が行われていたが、今回の改定でさらに踏み込んだ内容になった。特に「建て替え」については「原発の敷地内」から「事業者のサイト内」に変わっただけで自由度が大幅に拡大するという〝霞が関文学〟の真骨頂のような表現となっている。とはいえ、やはり大元の方針転換はGX基本方針で定められていたわけで、必ずしもエネ基の議論が政策転換のドライバーになったとは言えないだろう。

個別数値があいまいに ボリュームは縮小へ

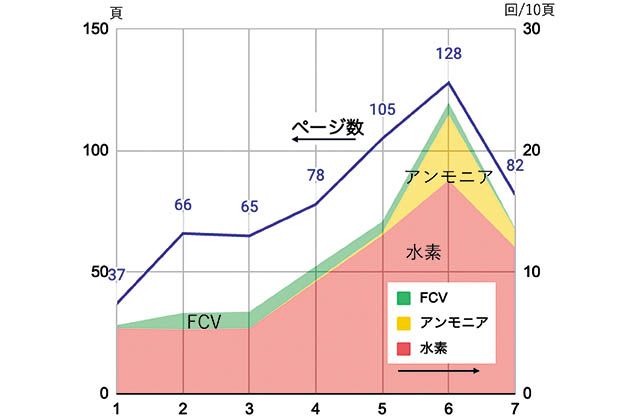

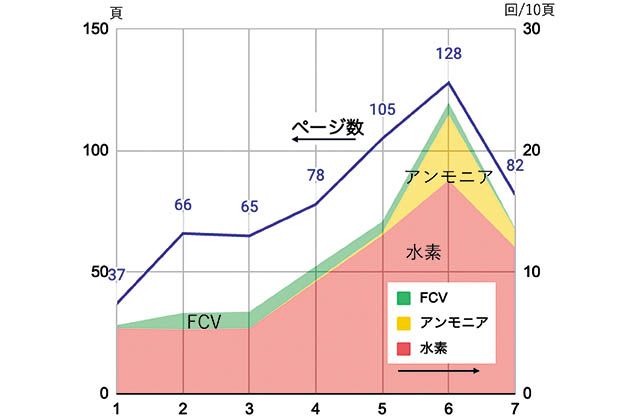

他にも変更された点は多岐にわたるが、筆者が注目したのは頁数の変化である。過去6回のエネ基は、改定ごとにほぼ一直線に頁数が増加してきたが、今回の改訂案は前回の128頁に比べて36%少ない82頁と大幅にボリュームが縮小し、内容的にもすっきりしたものとなっている(図)

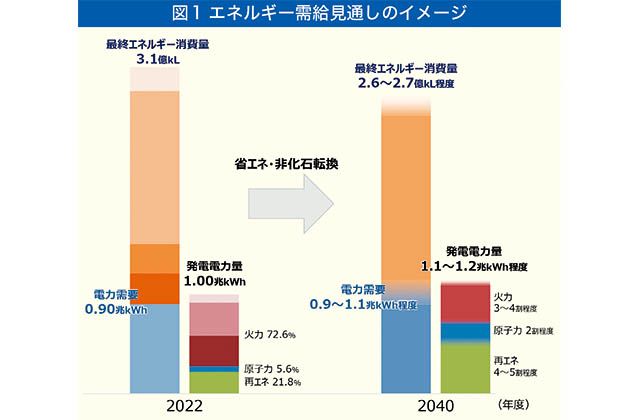

ポイントは何の記述が減ったのかということになるが、注目すべき点の一つは、「エネルギー需給見通し」に関する記載(約4頁)がなくなったことである。第6次では、関連資料として「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」が同時に発表され、そこにある30年度の電源構成比やエネルギー源ごとの導入量、コストなどの「野心的な想定をおいた見通し」の数値がエネ基の本文にも盛り込まれた。結果、これが事実上の政府目標とみなされることになり、その実現可能性などについて注目が集まった。

しかし、今改定案ではバイオ燃料など一部を除き、そのような数値の記載がほとんどない。関連資料として「2040年度におけるエネルギー需給の見通し」が公表されてはいるが、エネ基本文では全く言及がない。また今回の需給見通しでは、複数のシナリオによる幅のある数値となっているため、前回のようなエネルギー源ごとの個別目標とみなされるような数値はよりあいまいになっている。

第6次の印象が強いため、エネ基とは政府の数値目標を定めるものであるというイメージを持つ人が多いが、元々のエネ基は、エネルギー政策における諸課題を確認した上で政府が果たすべき役割の基本姿勢を示すものであり、初期の頃の計画では具体的な数値目標はほとんど示されていない。従って、今回の改定で頁数も内容も昔のエネ基に原点回帰したと言える。

また、「エネルギー需給見通し」とは、そもそも政府目標ではなく、実勢や政策を踏まえたなりゆきの値を示すことで、エネルギー安定供給へ向けた取り組みを促すという目的で作られてきたものである。エネ基と同時に発表する必要は必ずしもなく、前回や今回のような同時発表はむしろ例外的である。

過去エネ基の頁数と内容の変遷

過去エネ基の頁数と内容の変遷

第4次以降に顕著 財政支援の記載が膨張

削減された項目は他にもあるが、頁数の減少に最も大きく寄与しているのは、第6次にあった「グリーン成長戦略」に関する記述(約17頁)がごっそりなくなったことである。「グリーン成長戦略」とは、2兆円のグリーンイノベーション(GI)基金を「成長が期待される14分野」に配分するというもので、第6次ではそれら14分野に対し年限付きの目標値を含む実行計画が詳細に述べられていた。

過去の第4次から第6次にかけてのエネ基ボリュームの増大要因の一つは、このような政府の財政支援を必要とする項目に関する記載が膨らんでいったからである。それを定量的に示しているのが、水素やアンモニアといった政府支援を必要とする項目に関する単語の出現頻度が、第4次から第6次にかけて急増大してきたことである(図)。そして、今改定案では頁数だけでなく、それらの単語の出現頻度も大幅に縮小した。「水素社会実現」や「水素ステーション」といった従来必ず盛り込まれた単語も姿を消した。

GI基金の事業は現在も継続しており、グリーン成長戦略がなくなったわけではないが、現在ではより包括的な産業政策であるGXに事実上統合され、支援項目や数値目標の多くは第7次エネ基素案と同時に策定された「GX2040ビジョン(案)」に盛り込まれている。同ビジョン案は47頁あるので、従来エネ基に盛り込まれていた内容の一部がこちらに移管されたと考えれば、単純にエネ基のボリュームが小さくなったというより、合わせるとむしろ増えたとさえ言える。

こうしてみると、今回の改定でエネ基は原点回帰した一方で、拡大し続けてきた役割がリセットされたとも言え、結果的にエネ基自体の役割は大きく後退したように思える。これからのエネ基のあるべき姿とは何なのだろうか。

おおば・のりあき 京都大学大学院理学研究科博士後期課程を単位取得退学。環境やエネルギー、交通、先端技術分野の調査研究を行う民間シンクタンクを経て2015年にフリーに転身。21年にポスト石油戦略研究所を設立。

おおば・のりあき 京都大学大学院理学研究科博士後期課程を単位取得退学。環境やエネルギー、交通、先端技術分野の調査研究を行う民間シンクタンクを経て2015年にフリーに転身。21年にポスト石油戦略研究所を設立。