【東京ガスエンジニアリングソリューションズ】

東京ガスの100%子会社で、地域冷暖房事業やエネルギーサービス事業を手掛ける東京ガスエンジニアリングソリューションズ(TGES)が、「再生可能エネルギー大量導入」に向けた取り組みを加速している。

まず、「大規模再エネ」として取り組むのが、バイオマス発電所だ。発電事業者という立場ではなく、あくまでも発電事業者への技術的な支援を基本とする。発電所の建設、運転準備時の「オーナーズエンジニアリング」(コンサルティング業務)やプラントのO&M(運用・保守)をサポートしている。

親会社・東ガスとの親和性 大型火力の知見でバイオマス

既に2021年7月に営業運転を開始した「中城バイオス発電所」(沖縄県うるま市、4・9万kW)に、運転管理として関わっているほか、現在建設中の「市原八幡埠頭バイオマス発電所」(千葉県市原市、7・5万kW、24年1月運開予定)、「仙台港バイオマスパワー」(宮城県仙台市、11・2万kW、25年10月運開予定)ではオーナー支援を行いながら、運用開始後は運転業務の担い手として関わっていく予定だ。

TGESがバイオマス火力に取り組む背景には、東京ガスグループとしての親和性がある。親会社の東京ガスは、扇島パワーステーション(神奈川県川崎市、約122万kW)や川崎天然ガス発電(同、約84万kW)といった大規模なLNG火力の運用実績を保有している。

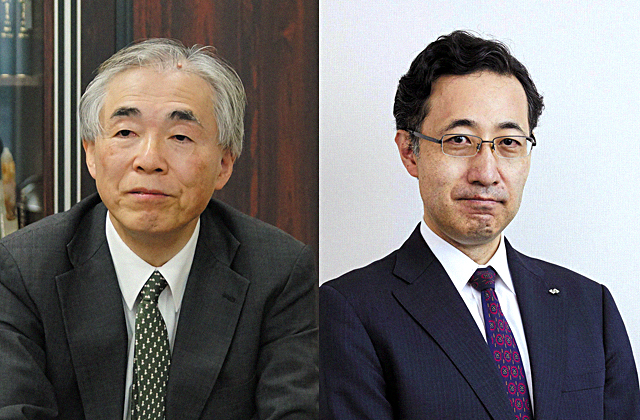

「当社としてバイオマスに関わっている人材の多くは、親会社で技術的な知見を培ってきた経験を携えた人員です。LNGとバイオマスとで燃料種は違いますが、いろいろな部分で技術的なノウハウを生かせます」。TGES執行役員の天野寿二エンジニアリング本部副本部長兼再エネ発電エンジニアリング部長は、こう説明する。

実際、天野さんは、東京ガスでバイオ発酵やガス化炉といった技術開発に取り組んできた経験の持ち主である。多様な技術を持ち合わせた人材が「バイオマス火力」の安定運用を支えるというのが、TGESの再エネに対する取り組みの大きな特長だ。

バイオマス発電所の運用を支えてく

バイオマス発電所の運用を支えてく

TGESが関わるもう一つの再エネが太陽光発電である。エネルギーサービスや地域冷暖房事業を通じて多様なエネルギー設備群を運用してきた実績を、太陽光発電の運用に対しても生かしていこうという方針を持っている。そして、そんなTGESの運用ノウハウに期待を寄せているのがA&Tm社の澤井創一社長だ。

A&Tm社とは、TGES、東京センチュリー(TC)、京セラコミュニケーションシステムの3社がこのほど立ち上げた共同事業会社で、主に太陽光発電設備のアセットマネジメントを担う。A&Tm社の設立経緯を、TCの環境エネルギー部出身の澤井社長は次のように説明する。

「FIT(固定価格買い取り制度)を受けて、TCとして計70万kW程度の再エネ、主に太陽光発電に関わってきました。自らが事業者として設備保有・運用をしたり、再エネ事業社へ出資したり、融資したりと、その関わり方はさまざまです。一方で、FITが今後、FIP(市場連動価格買いとり制度)へ移行する流れは、再エネの自立を推進する一方で、事業環境を厳しくさせます。いま関与している太陽光発電設備を、いかに永続的に、そして安全で効率的に活用していくかが重要な課題だと認識しています。TGESさんによるエネルギー設備の運用ノウハウを太陽光発電へ生かすことで安定的な再エネ運用を実現できると考えています」

実はA&Tm社を立ち上げる前に3社は共同で太陽光発電設備をターゲットに、ある実証を行っていた。TC側のいくつかの発電サイトの地点ごとの日射量や発電量、遠隔監視によるパネルやパワーコンディショナーの状態確認など、全体的な運転状況を分析してきたのだ。

パネルは劣化していないか、スペックに見合った発電量を維持しているか、パワーコンディショナーは健全か、発電量の低下は経年劣化によるものなのか単なるパネル汚れに起因するものなのか、除草するタイミングはいつが最適なのか―。

そんな細かいデータをTGESのノウハウを活用しながら技術的に分析・診断してきた。実証を通じて明らかになったのは、太陽光発電設備の運用改善に、相当のポテンシャルが存在しているということだった。

「TCはどちらかというと金融的なファイナンスの観点から太陽光発電の事業性を評価してきました。こうした、TGESさんが主体となった、技術力に裏打ちされた設備の分析手法は目からウロコでしたね」と澤井社長。

一方、TGES出身で、現在A&Tm社TM本部の根本誠エンジニアリング部長はこう話す。「TGESはこれまでコージェネなどの複雑な分散型設備の運用を幅広く手掛けてきました。太陽光発電設備においてもパフォーマンスを維持向上させ事業性を高めるにあたっての取り組みの考え方は同じです。ですので、当社がこれまで培ってきた運用技術を十分に活用できることがわかりました」

地点数を増やして運用へ 既存設備の運用改善に意義

運用改善の余地は、発電効率の改善向上だけではない。例えばパネルが破損した場合、あらかじめ故障部品を確保しておくべきかどうか、現場へ対応するための現地の工務店との連携、部品交換のタイミングといった設備保全に対する考え方など、運用に関わるさまざまな改善の余地だったという。

そんな流れを受け、A&Tm社の設立に至ったわけだ。実証では一部のサイトでの取り組みにとどまっていたが、今後はTC側が関与する多くのサイトで運用改善に向けて取り組む方針だ。

国策による再エネ大量導入は、新規で再エネ電源をどんどん増やしていく取り組みだけではない。すでに導入した設備を、高いレベルで発電効率を維持させながら、持続可能な形で運用していくことも重要な視点である。A&Tm社の取り組みからは、そんな姿勢をうかがうことができた。

運用の改善に期待がかかる