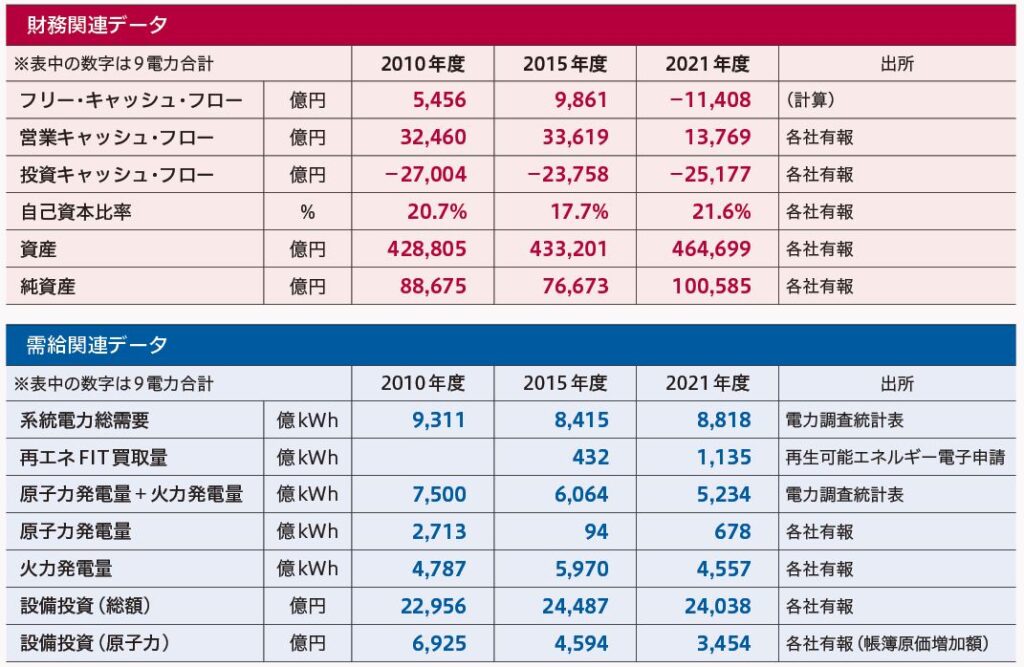

燃料価格の高騰で収支が悪化、2022年度は過去最大の最終赤字を見込む。持続可能な成長軌道に乗せるべく、財務基盤の立て直しと事業領域の拡大が急務だ。

【インタビュー:松田光司/北陸電力社長】

志賀 昨年11月、43年ぶりとなる低圧・規制料金の値上げ改定を申請しました。

松田 当社は東日本大震災以降、志賀原子力発電所の停止が長期化し、電力小売り全面自由化により競争が激化する中においても、全社を挙げて徹底した経営効率化を進め、電力の安定供給に努めるとともに規制料金については現行料金を維持してきました。

しかし、ウクライナ紛争などに伴い、燃料価格がこれまで経験したことがないほど高い水準で推移し、現行規制料金の燃料調整額は2022年2月から上限に達しました。これは全国で当社が最初に到達しており、その後も上限価格と燃料価格の差がさらに拡大している状況にあります。

この結果、22年度の収支見通しは、1970年代のオイルショックや震災直後の収支悪化をはるかに上回る1000億円という過去最大の赤字となる見込みです。緊急経営対策本部を立ち上げるなど、これまでコストダウンをはじめ聖域なき経営効率化を進めてきましたが、その効率化を大幅に上回るコスト増となっており、このままでは燃料の安定調達や電力設備の保全など電力の安定供給に万全を期すことに影響を及ぼしかねず、苦渋の決断ではありましたが、23年4月から規制料金を含む全ての電気料金の値上げをお願いさせていただくことにしました。

石川支店長などを経て、2019年取締役常務執行役員。21年6月から現職。

志賀 料金の原価算定に当たっては、26年1月の志賀2号機の再稼働を織り込んでいます。3年間の算定期間のうち3カ月にすぎないとはいえ、131億円の抑制効果は大きいですね。

松田 燃料価格高騰下においては、原子力の発電計画をどれだけ織り込むことができるかが値上げ幅を大きく左右します。志賀2号機は審査の第一歩目である敷地内審査も通過していないため、運転計画を織り込まないことも一つの考え方ではありますが、これから先の審査行程を最短で通過し、さらなる効率化・迅速化を実現することができれば、ハードルは高いですが絶対に不可能というわけでもありません。

そうであれば、3カ月だけでもその抑制効果を料金に反映するとともに、しっかりと稼働を進めていくのだという意思を内外に示すべきだろうと判断しました。