【論説室の窓】神子田 章宏/NHK 解説委員

福島第一原発の処理水放出を巡り、中国政府は日本産海産物の禁輸措置をとった。

強硬策に出た中国の国内事情、そして日本政府と東電に求められる対応とは何か。

先日、オーストラリアへ出張した帰りの飛行機の中のことである。

食事の時間に、隣に座るアジア系の女性が話しかけてきた。機内食で出てきたサーモンについて、「このサーモンは、オーストラリア産だと思うか。それとも日本産か」と真剣な表情で尋ねられたのだ。「オーストラリア発の便の機内食だから、オーストラリア産では」と当て推量で答えたが、聞けばその女性、10年以上前に中国広東省からシドニーに移住したという。「日本の水産物は危険だと聞いているから」と言葉を継いだ。福島第一原発の処理水放出を受けて、処理水を「汚染水」と称し、安全ではないという印象を与える中国政府の〝宣伝〟は、中国本土にとどまらず、海外の中華系の人々にも広く浸透しているようだ。

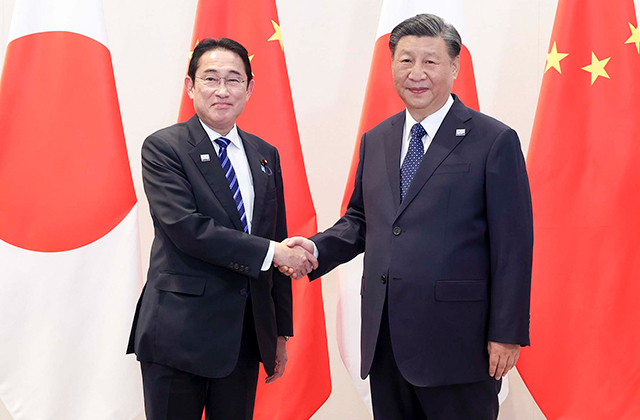

提供:中国通信/時事通信フォト

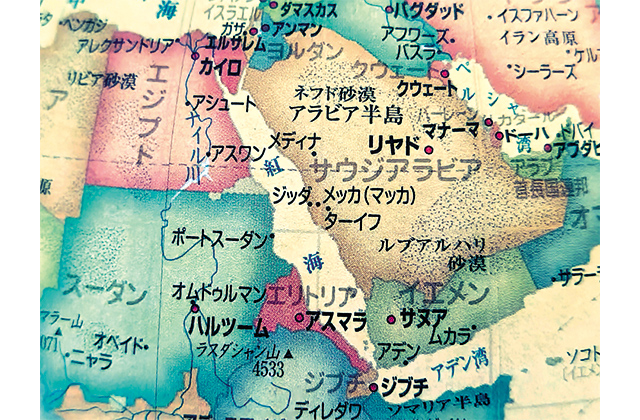

台湾への露骨な威圧 「牽制カード」として

中国政府は昨年8月、「福島の『核汚染水』が食品に対してもたらす放射性物質による汚染リスクを全面的に防いで中国の消費者の健康を守り、輸入食品の安全を確保する」として、日本を原産地とする水産物の輸入を全面的に停止する措置をとった。これに対し日本政府は、科学的根拠に基づく冷静な対応を求め、輸入停止措置の撤廃を求めているが、双方の主張は平行線が続いている。

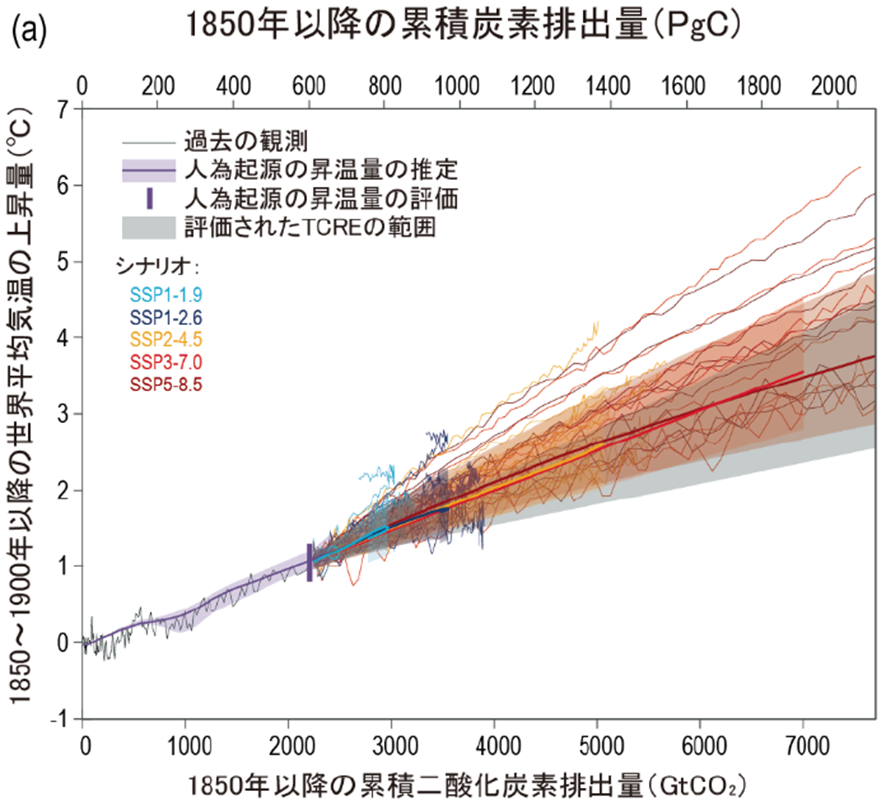

東京電力は、溶け落ちたデブリと触れた汚染水を、専用設備で浄化しているが、水と一体化しているため取り除けないトリチウムについては、海水で基準の40分の1以下に薄めて放出。1年間に放出されるトリチウムの量についても、国内外の多くの原子力施設からの年間の放出量と比べても低い水準だとしている。

これに対し中国側は、「福島の『核汚染水』は、メルトダウンを経た水であり、正常な原発による放出とは別物だ」と主張するが、東電はトリチウム以外の29の核汚染物質についても基準値以下に抑えている。国際原子力機関(IAEA)も処理水を分析するなどした結果、国際的な安全基準に合致し、環境への影響は無視できるとする報告書を公表した。

こうした中、日本国内の有力政治家からは、中国側の対応は、経済安全保障上の概念である「経済的威圧」に当たると批判する声が強まっている。

「経済的威圧」とは聞き慣れない言葉だが、要は、政治的な思惑を達成するために、貿易など経済的措置を手段として揺さぶりをかけるというもので、中国はしばしばこの手法をとっていると指摘される。ここで、処理水問題とは直接関係はないが、最近の分かりやすい例で説明しよう。