分散型エネルギーリソース(DER)の活用に向け、さまざまな取り組みが行われている。技術面や事業性の課題を克服した先に見える配電系統の未来とは―。

NEDO:系統混雑緩和し出力制御回避へ 来春に実際のリソースで実証

DERのフレキシビリティ(柔軟性)を活用し、電力系統のさまざまな課題解決に貢献することを目的に、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が取り組む、「電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発(FLEX DER)」事業。2020年度から進めてきたFS(事業可能性の検証)を踏まえ、現在は22~24年度までの計画でシステム開発とフィールド実証のステージに入っている。来春にはいよいよ、実際のリソースを導入しての検証に乗り出す。

送配電事業者からはDERの稼働状況が見えにくい。一方、アグリゲーターは系統の混雑状況が分からない。そこで、双方をつなぐ「DERフレキシビリティシステム」を構築し、それによるDERの制御と系統混雑の緩和、再エネ出力制御回避の効果を検証するのが、同事業の狙いだ。

フィールド実証は、太陽光発電の逆潮流により混雑しそうな配電用変電所をターゲットに行われる。具体的には栃木県那須塩原市において、市が保有する施設の構内や、配電系統に直結する形でDER(蓄電池)を設置しDERフレキシビリティシステムによる上げDR(デマンドレスポンス)を実施することで、実際の系統で混雑緩和を実現するシステムについて検証する予定だ。

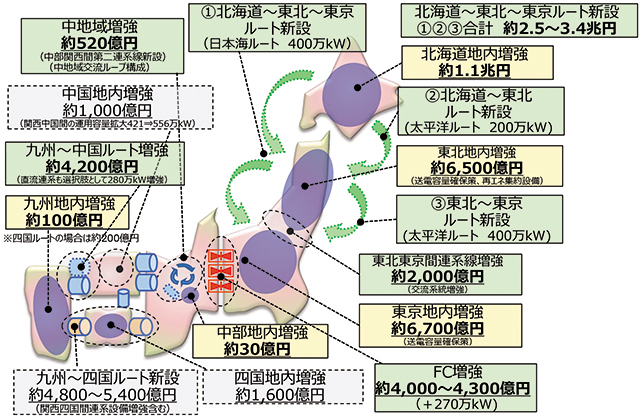

従来は、系統が混雑するのであれば増強工事を行うほかなかったが、それでは膨大なコストと時間がかかる。DERの活用によりそれを回避できれば、総コストを低減し得る。

そこで、FS検証において、送電線、配電用変電所、配電線の3設備を対象に28~50年におけるDER活用による費用便益を算出したところ、配電用変電所とその上位にある送電線との組み合わせのみ便益がプラスという評価になった。フィールド実証が配電用変電所をターゲットとするのはそのためだ。

NEDOスマートコミュニティ・エネルギーシステム部の小笠原有香プロジェクトマネージャーは、「DERの社会実装を目指す上では、まだまだ整理すべき課題が多い」と強調する。例えば、①系統ごとにDERを管理する時の、アグリゲーター側のシステムや通信プロトコルの標準化、②プラットフォームと系統混雑解消の観点からは、既存送変電設備を最大限活用する「日本版コネクト&マネージ」との役割分担の在り方、③既存市場あるいは将来あるべき市場運営との整合性―といった点を挙げる。