内閣タスクフォースの号令で、短期間でさまざまな規制緩和の実施が決まった。この改正は持続的な再エネ事業の拡大につながるのか。関係者が激論を交わした。

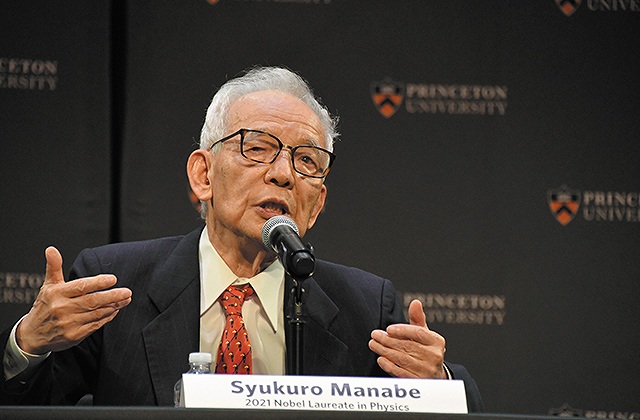

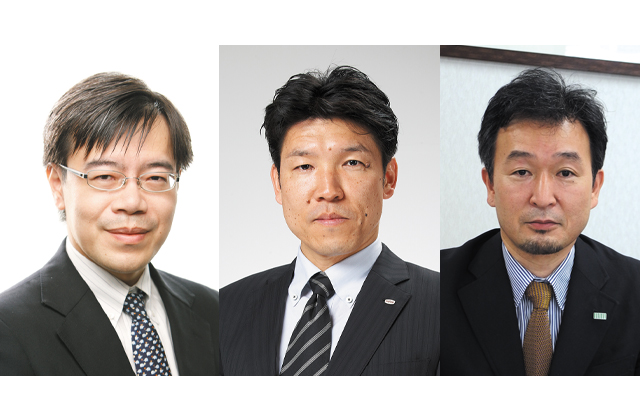

【出席者】秋元圭吾/地球環境産業技術研究機構システム研究グループリーダー・主席研究員、

高橋 洋/都留文科大学地域社会学科教授、大野正人/日本自然保護協会保護部部長

左から秋元氏、高橋氏、大野氏

左から秋元氏、高橋氏、大野氏

―内閣府のタスクフォース(TF)で再生可能エネルギーに関わる規制を総点検しています。その必要性についてTF委員を務める高橋さんから説明していただけますか。

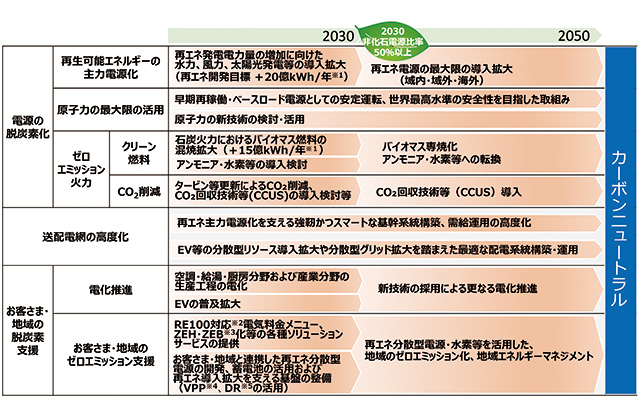

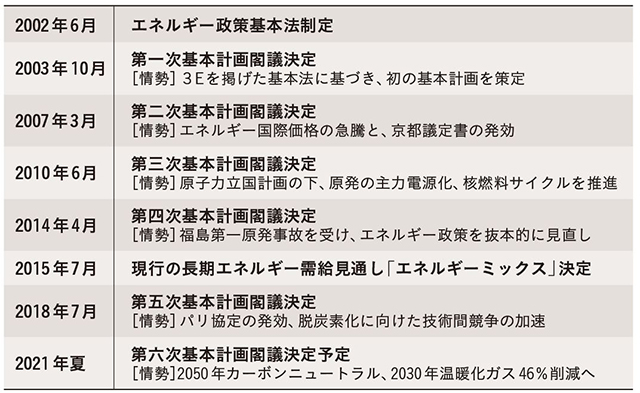

高橋 日本の再エネ導入状況は他国と比べ大幅に遅れており、その要因の一つに土地利用に関する規制があります。合理的な規制は維持すべきですが、非合理になった規制は、再エネ導入に資するのであれば客観的根拠や海外事例との比較に基づき改めることが必要だと考えます。そして菅義偉首相のカーボンニュートラル(実質ゼロ)宣言の下、河野太郎・規制改革担当相は関連政策の優先順位を上げるべしとの問題認識を持っています。TFの提案について関係省庁・団体と協議し、より適切な規制体系を構築していきたい。

秋元 同じく、実質ゼロを目指す中で再エネ拡大の重要性が増しており、適切な規制が必要だと思います。そして当時適正だと考え設けた規制との間でトレードオフが生じており、政策の優先順位をどこに置くのか。再エネ拡大とのトレードオフで強固に守らなくてもよいと判断された規制の是正を図ることは重要です。ただし個別事案の規制緩和を判断する際は、再エネ拡大によって別のリスクが生み出される可能性を慎重に見極めるべきです。

トレードオフの検証は十分か TFの進め方に疑問の声

大野 過剰な規制は外すべきだという点は同意します。ただ、河野大臣が環境省の慎重姿勢に対し「アセスの所管官庁を変える」と発言するなど、TFの姿勢にはやや乱暴な印象を抱いています。気候変動は自然環境や生物多様性にも関わり、必要な対策を社会的、経済的に講じるべきですが、トレードオフで自然環境を失ってよいわけではありません。風力発電に関する環境アセスメントの規模要件見直しの議論でも、日本生態学会が会長メッセージとしてトレードオフになってはいけないと強調しています。

高橋 TFも守るべき自然環境は守るべきだとの立場ですが、諸外国の制度と比べて現状の1万kW以上という風力のアセスの基準はかなり厳しい。2012年にFIT(固定価格買い取り制度)が導入されましたが、同年に風力がアセスの対象になり導入にブレーキが掛かりました。河野大臣の発言の一部がクローズアップされましたが、実際には環境省との間でTFの2~3週間前から調整を重ねていますし、最終的には各省庁が判断することになります。

トレードオフを慎重に見極めるべきだとの指摘もその通りですが、TFの目的は、これまで動かなかった規制について適切な方向へと後押しすることです。今後再エネの導入を加速させる上では、できる限りステークホルダーの理解を得つつ、規制改革も加速すべきだと考えます。

大野 ほかにも拙速だと感じた部分はあります。風力のアセス緩和に関する検討会では事務方から規模要件を5万kWにする根拠が示されましたが、これまでの案件には5万kW以下でも環境大臣意見で厳しい指摘が出た例があります。しかし2万や3万での検討はなく、5万という結論ありきのように見えました。実際、規模要件に関して委員からは「規模より立地の方が重要」といった意見が大勢でした。また、TFは結論が出た改正のできるだけ早い施行を要求しており、今回の見直しの施行まで半年ほどである点も気になります。

国立・国定公園内での地熱促進に向けた見直しも始まりました。このテーマについてはこれまでも何度か見直され、6年前も改正がありましたが、さらに緩和を進めようとしています。

秋元 例えば営農型太陽光発電で荒廃農地を利用する際、平均単収の8割以上確保という要件の撤廃は適正だと思います。しかし急いで進めるべき政策でも、コミュニケーションを十分取り、トレードオフに関してよく考えることが必要です。海外の制度との差異は当然ありますが、やはり日本は国土面積が狭い上に平地が少ない。他国よりも自然環境保護とバッティングする可能性があり、一律に欧州などより劣っているから改革が必要、という論調は一方的です。

失礼ですが、外部から見てTFの議論はやや雑との印象を持っています。TFが強い権限を持ち、規制当局の反論をあまり認めない一方、再エネ事業者の意見を重視し過ぎるのでは、利害衝突を招きかねません。もう少しバランスの取れた議論が必要ではないでしょうか。持続的に再エネを拡大させるには、適正な水準、スピードで導入するべきです。

高橋 誤解があると思いますが、内閣府やTFに規制を変える権限はありません。また河野大臣は具体的な成果をいつまでに出すかを重視しており、これが拙速に見えるのかもしれません。

再エネの増加はエネルギー政策の分権化につながります。個人的意見ですが、今後は自治体がこの規制改革を主導し、促進と規制の両面で利害調整を図ってもらいたい。一方、自治体が規制条例を作る動きもあります。条例を作るのは自治体の自由ですが、関係者の対話に関わるという認識を持ってもらうと、トラブルの抑制につながるのではないでしょうか。

秋元 ただ、自治体が再エネを増やしたら地域にお金が落ちますが、現在は国民が一律にコストを負担しています。費用負担の在り方を見直さないまま、自治体の裁量権を強化することには反対です。

高橋 私は自治体自身が再エネに投資すべきとは思いません。自治体が関わる計画であろうがなかろうが、地元の利害が絡むような場面での調整への関与を強化してほしいと思うのです。

―事業者がFITの認定を受けた後に自治体に相談に行くので、自治体が関わる段階では既に事業の実施ありきという話も聞きます。

高橋 そういう場合こそ自治体条例の出番なのでは。認定済みでも地域の反対で計画が止まれば事業者は困ります。自治体が介在し、地域の人々と早い段階からコミュニケーションを取り、ウィンウィンの仕組みを構築してほしい。

秋元 それは、地域の合意形成を促すのであれば規制的な条例に賛成ということですか。規制改革と反するように思いますが。

高橋 われわれは何がなんでも規制を緩和せよとの立場ではありません。これまで緩和の提案が多いのは事実ですが、適正化こそが重要で、不十分な面は強化する必要もあると思います。

秋元 ぜひそういう提案もお願いしたい。