石崎隆/東京商品取引所社長

東京商品取引所(TOCOM)は今年4月、LNG先物取引を試験上場させた。化石資源を巡る国際情勢が激変する中、同市場が果たす役割とは。石崎隆社長に話を聞いた。

―東京商品取引所(TOCOM)の社長に就任されてからの2年の間に、エネルギー情勢は様変わりしました。

石崎 WTI原油先物は2020年4月20日に、史上初のマイナス価格を付けました。その当時、TOCOMが取り扱うドバイ原油の先物価格も1万円程度でしたが、今は9万円近くまで高騰。1kW時当たり6円程度だった電力先物価格も、現在は20~30円で推移しています。

価格が安ければ現物市場での取引のみで済みますが、ここまでボラティリティが高まってしまうと、事業者はリスクヘッジの手段を講じざるを得ません。19年9月に試験上場した電力先物市場は当初、取引参加者が13社でした。しかし、昨年1月のスポット価格高騰を契機に参加者が増え、今年5月には146社に達しました。今は、価格変動が激しく証拠金の額が上がっていて、参加者にとっては相当な負担になっていますが、エネルギー市場がこれまでになく注目されているという意味でも、時代は大きく変わったと見ています。

JPXグループに統合 先物市場の三つの役割果たす

―TOCOMが日本取引所グループ(JPX)に統合されて2年半、4月にはLNGの先物も上場されました。改めて、エネルギー激動の時代におけるTOCOMの役割とは。

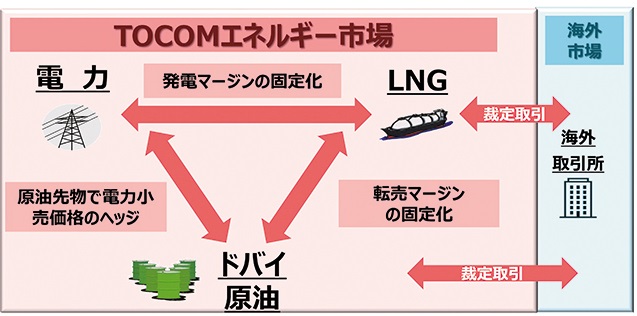

石崎 大阪取引所が取り扱うCME原油等指数先物を除き、TOCOMは総合エネルギー市場として、電力、原油、石油製品、LNG先物市場を運営しています。先物市場の主な機能は、現物市場における価格変動に対するリスクヘッジです。実際、電力先物は新電力の経営安定化に貢献しており、JEPX(日本卸電力取引所)のスポット市場から撤退する事業者が相次ぐ中、TOCOMで撤退したのは1社だけです。

また、価格発見機能の役割も果たしています。例えば、ベースロード市場の約定価格は電力先物価格を参照していますし、事業者間の相対による現物取引でも先物価格が指標にされていて、先物取引に参加していない事業者にも使っていただいています。さらには、信用リスクヘッジの機能も重要な役割です。信用力の高いクリアリングサービスの提供を通じて、取引相手が破綻した際のリスクを遮断することができます。

―エネルギー価格のボラティリティの高まりとともに、先物市場も存在感を増しているというわけですね。

石崎 経済産業省も、エネルギー先物市場を政策的に高く位置付けています。第六次エネルギー基本計画では、先物市場の活用という項目が盛り込まれましたが、先物市場の活用が閣議決定されたのは初めてのことです。ただ言えるのは、エネルギーの安定供給があってこそのマーケットだということです。先物市場だけで現在起きている問題を解決できるわけではなく、しっかりとした供給力の裏付けが前提になります。

―4月に本上場を果たした電力先物市場は、4、5月と取引高や取組高の記録を更新しました。

石崎 今年4月は取引高が3億kW時、5月は取組高が4億kW時超と、取引量は対前年比2倍に拡大しました。ですが、取引されているのは総発電電力量の1%以下にすぎません。欧米では発電電力量の数倍の取引量があるわけですから、成長しつつあるとはいえ、まだまだ初期段階であることに変わりはありません。大手電力会社も、子会社を含め半数近くがトライアル的に参加していますし、売り買い双方に実需家に入っていただくことが、市場育成のために非常に重要なことだと考えています。

―4月に試験上場したLNG先物市場の意義とは。

石崎 LNGは国際貿易において、原油、金、鉄鉱石に次いでコモディティとして4番目に大きな市場規模があります。低炭素化にも資する重要な資源ということで、世界的にも取引が拡大してきた中で先物市場を開設することになりました。電力と同様にLNGも、この数年間は、価格のボラティリティが高まり価格リスクのヘッジニーズは増していると考えています。

LNG先物厳しい時期の船出 取引活性化へ着実に努力

―とはいえ、滑り出しは低調なようです。

石崎 確かに4月の試験上場後、取引が成立しない日が多い状況です。その背景には、ロシアによるウクライナ侵攻であまりに供給が不安になり、価格動向が不透明になったことがあります。欧州のインターコンチネンタル取引所(ICE)のLNG先物においても、今年3月までと4月以降で1日平均の取引量が半減しており、非常に厳しいタイミングでの船出となってしまいました。ただ、長期的に見れば、間違いなく価格リスクのヘッジニーズは高まっていますから、先物市場の必要性は十分にあると考えています。

実は、昨年5月にLNG先物の制度を検討していた際には、証拠金の額を10万円程度と想定していました。証拠金は価格水準とボラティリティで決まるため、その後200万円程度まで上昇し、現在は100万円近い水準で推移しています。価格が落ち着くか、市場参加者がこの水準に慣れてくれば、取引は増えていくと思います。

―取引活性化に向けた課題はありますか。

石崎 原子力発電の再稼働が見通し通り進むのか不透明な中、LNGは今後10年、20年と必要とされるエネルギーであることに変わりはありません。世界的な需要は減るどころか増えるものとみています。そうした中で、先物市場を活性化させるには、取引量と取引参加者を拡大することが不可欠です。

現在のLNG取引資格取得者は商社など12社ですが、複数社が資格取得を準備しているところですので、参加者は拡大する見込みです。今後は、海外のエネルギー市場で活発に立会外取引の仲介を行っているインターディーラーブローカー(IDB)などにも積極的な参加を促していく計画です。流動性を拡大することで実需家に活用していただける市場になるよう、時間をかけながら着実に成長させるよう努めていきます。