カーボンニュートラル宣言により、再生可能エネルギーと原子力への注目が高まっている。

それぞれ課題がある中、どう普及を実現させていくか―。有識者が討論で解決策を探った。

澤田哲生/東京工業大学助教

山地憲治/地球環境産業技術研究機構副理事長・研究所長

三浦瑠麗/国際政治学者 山猫総合研究所代表

左から三浦氏、澤田氏、山地氏

左から三浦氏、澤田氏、山地氏

―菅義偉首相が2050年カーボンニュートラルを宣言し、日本は今後30年間で温室効果ガス排出をなくしていきます。まず宣言をどう受け止めたか、お聞きします。

山地 政治的には正しい判断だと思います。カーボンニュートラルはまず欧州が先行して、石炭利用が非常に多い中国も習近平主席が60年までに実現すると発表しました。アメリカもパリ協定に復帰した。それらを考えると、よいタイミングだったと思います。

温暖化対策の最終的なゴールはカーボンニュートラルだと思っているので、時期はともかく、宣言には納得しています。今、さまざまなイノベーションの取り組みが行われています。高いゴールを掲げたことで、研究開発をギアアップする効果が起こりつつある。その点でも前向きに評価したいと思います。

澤田 国は再生可能エネルギーを電源の「主力化」することを目指していますが、それがより前のめりになることが心配です。ヨーロッパ的な再エネを重視する「グリーンな価値観」がまん延することを懸念しています。

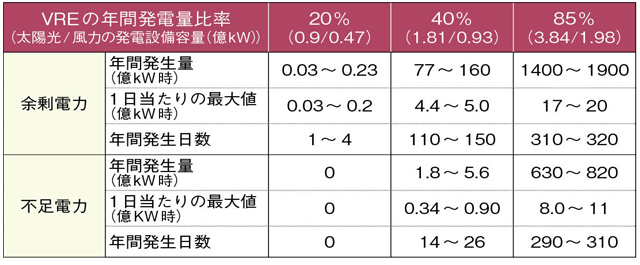

カーボンニュートラルを実現するには、再エネも原子力も必要です。しかし依然、原子力には風当たりが強く、ESG投資のように金融界でも悪者扱いされている。一方、再エネはコストは下がっていますが、最大の弱点はエネルギー密度が低く、変動する不安定電源であることです。家庭で使うなら十分かもしれません。しかし安定した周波数を得ることが難しく、精密な工業製品を造る産業での利用は困難です。それを蓄電池で補うと膨大な費用がかかります。再エネに大きく頼ると社会全体が疲弊し、エネルギーの「飢餓状態」に陥ることになります。

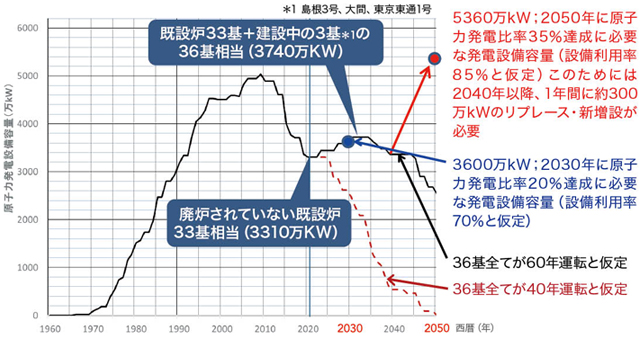

カーボンニュートラルに原子力がどう入ってくるか、気になっています。ゼロエミッションは、発電部門でさえとても難しい。運輸や製造部門では困難を極めるでしょう。発電部門では、おそらく原子力は4割が必要になると思います。

欧州は成長戦略の要に 経産省は産業政策を重視

―政府は脱炭素社会の構築とともに、再エネへの投資などで経済成長も目指します。

三浦 カーボンニュートラルはぜひ実現していただきたい。欧州がカーボンニュートラルを打ち出した動機の一つは、成長戦略の要として位置付けていることです。温室効果ガス排出量の多い中国も、グリーン分野では世界有数のリーディングカンパニーを抱えています。各国の宣言は、成長への期待抜きには語れません。

日本の場合、再エネの分野で先行していたにもかかわらず、世界に追い抜かれてしまったという産業政策の悔いが背景にあるのでしょう。政府の成長戦略会議でこの問題を議論しましたが、中間報告取りまとめで示された目標は、かなり進んだ内容でした。経済産業省がやる気を出したなと思いました。

一方、課題も多い。提示された施策は各省庁が現時点でやろうと思っていることの列挙にとどまっており、目標達成を踏まえた施策群になっていない。結果として、産業構造の転換の大きさを示す規模感が見えていません。

旧来型の産業の構造転換を促すために補助金を付けたり、制度設計すること自体には反対ではありません。しかし、産業政策の延長線上でのみゼロエミッションを語るのには無理があります。いま目に付く事業者を成長させる施策に終始しがちなのも、産業政策アプローチ特有の問題です。それゆえに電源構成では大きなシェアを占めそうもない大規模風力が目玉として位置付けられ、規模感の議論が抜け落ちてしまう。まずは具体的な目標を積み上げた上で現実的な工程表をつくるべきです。

山地 昨年、経産省の方針が切り替わったと思っています。今までは再エネ自体の量を大量に導入する、あるいは事業規模を拡大することが主目的でしたが、今後は産業政策として進めていくとした。これは太陽光発電(PV)の導入に対する反省だと思います。PVの導入は30年目標をkW、kW時ともに完全に過剰達成します。

問題は膨大な年間のFIT賦課金、約2・4兆円です。国内にPVの産業が興れば、まだ国内でお金が回るので納得できる。しかし、太陽光パネルは、今や8割以上が輸入です。それで、何とか産業を育成しようとしている。その象徴が洋上風力だと思います。

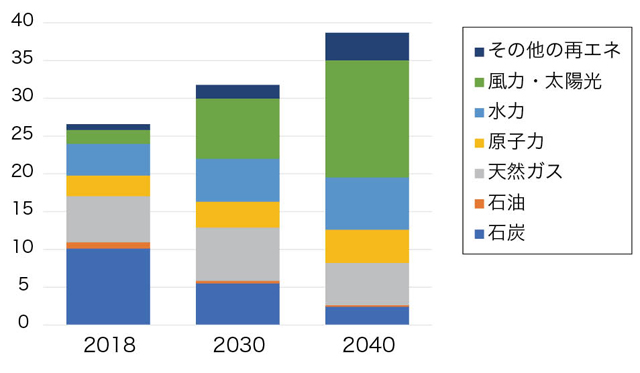

三浦 太陽光パネルが国産でないことを問題視する考え方は、今や過去のものです。PVに投資する側からすれば、事業総投資額にパネルの代金が占める割合はわずかですから、残りの投資は全て国内に落ちています。政府は50年までのエネルギーミックスの積み上げの中で、再エネ50~60%といっています。再エネを60%にまで幅を広げると、大規模風力を10%としても、どうしてもPVが30%超を賄う必要があります。

国民負担が過大だという議論はよく分かります。しかし、FIT制度の結果、容易に参入可能な汎用技術に基づき、PVのコストは既にほかの電源より安いところまで下がっています。一方で、FIT制度には期限があり、買い取りがなくなった後に発電量が激減してしまっては元も子もない。パネルの再利用や取引などを安全な形で進めていく必要があります。電力生産のような長期にわたる投資に関しては、政府が常に数十年後を考えて政策を準備しなければいけません。

FIT制度が終わった後、経産省の今の政策で普及を進めた場合、PVが30%以上を担うことは無理だろうと思っています。

PV普及に大きな壁 開発と融資で改善が必要

―どういう理由ですか。

三浦 大きな壁はまず開発です。一つは、土地の希少性も影響して、取引のコストが高く不透明であること。また、PVは規制産業で、自治体などの許認可事業でもあります。用地の確保には林地開発許可制度や農地転用許可制度などの高いハードルがあり、地方自治体はしばしば事業者が予見できない条例をつくる。経産省の後出しジャンケン規制も同様です。

FITがあるためPVは守られた事業だと思いがちですが、むしろ規制や条例に大きく影響を受ける。事業者の予見可能性を高めつつ、耕作放棄地の活用などを本格的に進めなければいけないでしょう。

次に、日本の金融機関の特性からして予見可能性の低い事業には融資が付きにくいことです。この観点から、変動価格は好ましくない。安い固定価格による買い取りが理想でしょうが、反対が根強い。ただ、土地を確保して入札する現状の形では十分普及しないことが数年で目に見えてくるでしょう。

ここを改善すれば、PV事業は基本的に標準化していて、いかにオペレーションを最適化するかが問われるビジネスです。真面目に取り組む事業者はやっていけます。

山地 PVでは、少なくとも大規模なメガソーラーは競争電源として自立させるのが今の政策で、今後もそうあるべきだと思います。しかしPV、風力を含めて再エネは、今の時点で50年の規模を決めてしまうのはよくない。どれくらいの規模になるか、人によって見方が違います。ヨーロッパの国々は複数のシナリオを描いています。複数シナリオを念頭に置くべきで、硬直的な政策を作ることは避けるべきです。